|

| La ciudad de Oviedo/Uviéu desde La Bolgachina (La Manxoya) |

Se dice que los peregrinos francos que, tras subir del valle del río Morente por Caxigal y llegar a Los Prietos y El Caserón, bajaban la cuesta de La Manxoya exclamaban ¡mon joie! (mi gozo, mi júbilo, mi alegría) al ver la ciudad del Salvador y, con ella, la torre de la catedral de San Salvador, la Sancta Ovetensis, cumpliendo su anhelo plasmado en el dicho que, corriendo por toda Europa, decía que "quien va a Santiago y no al Salvador visita al criado y olvida al señor"

Se asegura además que el propio nombre de esta parroquia ovetense, La Manxoya, compuesta por varios pueblos y caseríos, vendría de aquel mon joie de los romeros francos y, aunque la filología, hurgando en la documentación de época, aporta otras raíces lingüísticas, algo parecido habrían de gritar de júbilo aquellos sufridos romeros que acababan de pasar los puertos de la Cordillera y continuado por la fragosa orografía asturiana hasta llegar hasta aquí

En la actualidad, no obstante, la inmensa mayoría de los peregrinos no llegan a ver la catedral y avanzan con paso rápido por esta bajada de La Manxoya, La Bolgachina, para llegar a ella lo antes posible y culminar etapa y camino

La ciudad ha crecido y los edificios casi tapan su torre gótica casi por completo pero, escudriñando, puede llegar a verse su remate o chapitel, la aguja cuya construcción en 1552 dio por terminada su construcción. Eso sí reconstruida tras su destrucción por un rayo en 1575, muestra una de las escasas aportaciones renacentistas a su estructura, las siguientes ya serían barrocas

|

| Los Prietos, final de la subida de La Venta y Caxigal a La Manxoya |

Pero antes de bajar hay que subir, llegamos a La Manxoya por su barrio de Los Prietos, donde va acabando la larga cuesta desde La Venta, antigua posada y parada caminera en la vega del Regueru Morente, que por Caxigal, parroquia de Perera o Pereda, nos ha traído aquí, a solamente tres kilómetros de la catedral y donde aún tenemos un entorno rural y residencial de baja densidad a las puertas mismas del casco urbano

Unos hórreos y paneras desvencijados señalan la decadencia de las labores agropecuarias tradicionales del agro astur cuando, aún hasta pasada la posguerra, prevalecía la cultura cerealística de guardar en ellos el grano para hacer el pan en casa, trigo, centeno, escanda pero, sobre todo, maíz, que curaba en ellos y se almacenaba para luego elaborar la boroña

Por las primeras casas de Los Prietos caminamos ya en llano; la cuesta que hemos dejado atrás no es demasiado larga pero sí tiene una continuidad de repechos considerables, ganando altura rápidamente. El lugar de mayor altitud de la parroquia ronda los 300 metros, lo que no es una elevación considerable en sí misma, pero la subida requiere su esfuerzo, tiempo y energías, más si la hacemos al sol del medio día o de primeras horas la tarde, que es cuando suelen pasar la mayor parte de los peregrinos, próximos ya a su meta y albergue

Una quintana a nuestra izquierda, las casas campesinas han sido reformadas en su mayor parte pero no pocas mantienen su estructura, tal que esta, la llamada casa terrena, alargada y rectangular, una de tantas variantes de las longhouses o casas largas presentes en la arquitectura popular europea y de otros continentes desde tiempo inmemorial

Y en la fachada, la imagen,, en cerámica, de La Santina de Covadonga

El antiguo camín real quedó relegado a vía pecuaria y de comunicación local cuando a finales del siglo XVIII se completaron los tramos ovetenses de la Carretera de Castilla, actual AS-375, que pasa algo más al este, por Los Arenales, parroquia de San Esteban de les Cruces. Con la mecanización del campo fue ensanchado un poco para permitir el paso de maquinaria y con la generalización del uso del automóvil, asfaltado

En la actualidad no suelen circular más vehículos que los de los residentes pero, en no pocas ocasiones, hay cierto tráfico, sobre todo en fiestas, en fines de semana, en verano... y es que estamos en una zona cercana a renombrados bares, restaurantes y sidrerías a las que suben muchos vecinos de la urbe, disfrutando de esta zona verde tan inmediata a la gran ciudad

"... era lugar de paso para los que transitaban por el Camino Real de Quirós. En este camino, se encuentra San Torcuato que contaba con una ermita de la que hoy no queda resto alguno pero sí existen referencias documentales. Hubo además, en Campiello, un pozo donde se conservaba la nieve traída por los arrieros, desde la Sierra del Aramo, para abastecer la ciudad y que dio lugar al topónimo La Nevera que, aún en la actualidad, se mantiene. El comercio de la nieve, hasta principios del siglo XX, era una importante actividad dadas las utilidades del frío, por ejemplo, en los hospitales

San Turcao o San Torcuato debería su nombre a una antigua capilla actualmente desaparecida, mientras que el de Cabornio, literalmente 'tronco hueco', situado más atrás, parece hacer referencia a la hondonada del terreno

Más reciente sería la razón del nombre del lugar de La Suerte, una fila de viviendas de protección oficial, a causa de la 'suerte' que tuvieron los agraciados con que les tocase una

Un poco más abajo es Casa Álvaro, uno de los bares de la parroquia, al lado del taller de Javier Prieto. Se dice que el nombre del barrio de Los Prietos, en el que estamos ahora, tiene que ver con este apellido

"La Manjoya es un pueblo con mucha historia, aparece en fuentes diplomáticas del siglo XIV, incluso se podría remontar su origen un siglo más atrás. Por esta parroquia bajaban los peregrinos desde San Lázaro hasta Oviedo, «Ya no hay tantos como antes, pero siguen viniendo algunos», explica Pedro Gómez, vecino de la localidad, «antes, operarios municipales limpiaban la senda del recorrido, pero ahora ya no hacen nada», añade.

También era lugar de paso para los que transitaban por el Camino Real de Quirós. En esta ruta, se encuentra San Torcuato, que contaba con una ermita de la que hoy no queda resto alguno. Próxima a la iglesia parroquial de Santiago, existía antiguamente la Venta del Gallo para el servicio de los que transitaban por el Camino Real a Castilla que desde Oviedo, continuaba por La Manjoya, Olloniego, Ujo, Lena y Pajares hasta la provincia leonesa.

Hubo además, un pozo donde se conservaba la nieve traída por los arrieros, desde la Sierra del Aramo, para abastecer la ciudad y que dio lugar al topónimo La Nevera que, aún en la actualidad, se mantiene."

A continuación de La Rodá está el bosque de El Fulminato, topónimo que parece tener que ver con la instalación en 1865 de la fábrica de explosivos de Thiry y Compañía aprovechando las instalaciones de una antigua tejera

El crecimiento de la fábrica y la incorporación de nuevos socios hizo que se extendiese por toda esa zona del valle y hacia el bosque de La Zoreda, donde languidecen muchas de sus instalaciones:

"La parroquia tiene su propia reserva, El Bosque de La Zoreda, verdadero pulmón del concejo, formado por más de 30 hectáreas de masa forestal, entre los que destacan los castaños y los robles. A la riqueza biológica del bosque, se une la singular construcción del palacete de los Sela, edificado por la familia Figaredo en 1930 y hoy Castillo del Bosque La Zoreda. Abandonado durante muchos años, fue a raíz de los trabajos de recuperación del terreno cuando volvió a salir a la luz, siendo puesto en venta por el Ayuntamiento a mediados de 2004. En la actualidad, es un hotel de cinco estrellas, «lo han reformado y ha perdido gran parte del encanto que tenía antes, es una pena», lamenta Pablo Gutiérrez, vecino de La Bolgachina".

El bosque La Zoreda es un interesante compendio pues de reserva natural de árboles autóctonos, principalmente robles, castaños y algunas hayas, fauna montaraz y arqueología industrial, pero también hallazgos musterienses, como solar que fue de los míticos neandertales que poblaron estos parajes en los albores de la humanidad

Las antiguas quintanas contrastan con los modernos bloques de pisos de las urbanizaciones de Llamascura, auspiciadas por la cercanía a la A-66 Autovía de la Plata, principal vía de comunicación en la actualidad con la meseta

"En La Manjoya destacan los chalets y las urbanizaciones modernas, frente a los escasos restos de arquitectura tradicional que aún perduran en la zona. En un principio, la gente que se instalaba en el pueblo, vivía de la ganadería, agricultura y la industria de la zona. «Antes se trabajaba en la desaparecida fábrica de explosivos y en la explotaciones de arena, que abastecieron a Oviedo durante años, pero en la actualidad, las personas que vienen a vivir aquí, lo hace por la cercanía a la ciudad y la tranquilidad»..."

De la misma manera que este camín real fue sustituido por la Carretera de Castilla, que pasó a ser la N-630 en 1939 y esta, a la vez, sustituida por un nuevo trazado, menos sinuoso y peligroso, por la orilla del Caudal, en 1968. Un cuarto de siglo después era la A-66 la que relegaba a la N-630 como principal comunicación con la meseta, aunque el costoso, gravoso y polémico peaje del Güerna pone esto en entredicho a la hora de elegir ir por El Negrón (túnel) o por Payares (puerto)

Aquí, siempre en llano, avanzamos con paso resuelto a la vez que continuamos disfrutando de este entorno cuando llegamos al restaurado lavadero de La Fuente del Árbol, situado justo al pie del Camino

Aunque no se usa desde que felizmente se dispone de agua corriente en las casas, fue rehabilitado en 1999 como elemento del patrimonio ovetense que merece ser preservado. Más de un peregrino se refugió en él durante alguna tormenta o, a refrescar en jornadas de sol castigador

Los Prietos forma parte en la actualidad de ese pueblo-calle que forman sus barrios a lo largo de la carretera que, desde La Zoreda y antigua fábrica de Armas, se cruza uno poco más adelante con el Camino y luego se dirige a Los Arenales, donde están el Cementerio de El Salvador y el Centro Territorial de RTVE en Asturias, enlazando con la AS-375 que es la antigua Carretera de Castilla

"Se encuentra al sur, próxima a la carretera que desde San Lázaro va a Las Segadas. Consta de cuatro casamatas enlazadas por subterráneos que no se pueden recorrer libremente por hallarse cegados en algunos puntos. Dichos subterráneos se comunicaban igualmente con un puesto de mando blindado (de hormigón). Sobre la casamata que se encuentra más al este se ha construido un chalet sin derribar la obra, cuya cañonera se ha convertido ahora en puerta de entrada a la nueva construcción".

"El Cuerpo de Ejército de Asturias tomó la decisión de proteger la práctica totalidad de sus piezas de artillería con casamatas de hormigón armado y, aunque no pudo llevar a término su plan íntegramente, entre marzo y octubre de 1937 construyó tal número de obras de este tipo que un porcentaje muy elevado de sus bocas de fuego se hallaban en la última fecha citada al abrigo de dichas casamatas, en tal cantidad que hoy constituyen un rasgo distintivo de la fortificación asturiana en la guerra civil".

Aquellas viejas casas fueron desapareciendo y se construyeron más y más bloques de pisos en lo que es una zona de expansión urbana en la actualidad, allí donde estuvo la villa romana de Paraxuga, destruida, paradójicamente, al hacerse el Campus Universitario de El Cristo, y es que 'la cultura no siempre se lleva bien con la cultura'. Escribe de aquel desaguisado efectuado pese a saberse la suma importancia del yacimiento el arqueólogo Fon S.P. en su web Ástures:

"En 1974, cuando se construyó la facultad de Medicina en el campus universitario de El Cristo en Oviedo, se arrasó completamente un antiguo yacimiento arqueológico conocido como las Murias de Paraxuga. Se trataba de un edificio de fundación en época romana que llegó al menos al siglo VI d.C. Entre la fortificación y la villa, su existencia fue constatada por primera vez por J.M. González en los años 60. En las obras no se contempló la preservación de ninguna de las estructuras investigadas, y simplemente desapareció. Os hablo en este post de la villa romana de la ciudad de Oviedo.

Descubrimiento y catalogación

En 1957 el historiador J.M. González cataloga una serie de restos encontrados entre las calles Julián Clavería y Fuertes Acevedo, en la zona de El Cristo, que catalogó como villa de época romana. Documentó la existencia de viejos lienzos de muros y materiales correspondientes a ese periodo. Los identifica como romanos aunque están revueltos debido a la construcción de una trinchera durante la Guerra Civil, así como el desmonte de la zona por una construcción doméstica.

Características y datación del asentamiento

Francisco Jordá Cerdá es el encargado de llevar a cabo un sondeo para documentar todo lo posible la zona que iba a desaparecer por completo bajo el edificio universitario. La intervención realizada bajo la dirección del Servicio de Investigaciones Prehistóricas y Arqueológicas de la Diputación Provincial proporcionó la primera información científica del lugar, en el que ya se habían producido hallazgos materiales desde incluso antes del reconocimiento de González. Desde entonces tanto materiales, como planos de la excavación han aparecido en distintas publicaciones hasta la actualidad.

Francisco Jordá atribuyó un origen militar al complejo de Paraxuga. Una fortificación en torno a la cual se fue formando una pequeña comunidad que adquiere la forma y funcionalidad de villa con el paso del tiempo. J. Bellón que es quien publica un posible plano del asentamiento en base a los testimonios de J.M González y las excavaciones de Cerdá, opina de una forma similar. Una torre de vigilancia que controlaría la posible ruta que discurriría en sus inmediaciones.

(...)Bellón interpreta las dos fases constructivas. La primera en la parte norte, los muros tenían características más antiguas. En una segunda época dice que se reconstruyeron muros donde apareció suelo de opus caementicium además de edificar el portalón en época tardoantigua.

La calle Fuertes Acevedo, es la vieja carretera de Galicia, (N-634) que seguiría un trazado cercano a una vía antigua comprobada por la toponimia. Bellón dice que es la vía que llevaba a Tudela Veguín. Carmen Fdez. Ochoa considera que esa vía podría tratarse de un ramal de La Mesa que desde las Regueras conecta con las Murias. Belén Sampedro Veledo, recoge que en la documentación medieval, en torno al siglo X, en el entorno del asentamiento existen referencias a «carrale antiqua y de una strata maiore» que conectan en un trazado directo este lugar con la colina de Oviedo, (hoy Fuertes Acevedo y Avenida de Galicia, Campo San Francisco, etc…). Si la villa existía en época imperial es probable que la vía también. Entonces ¿se dirigía aun espacio yermo sin más en la colina de Oviedo?. No es probable.

Es precisamente Fernández Ochoa quien considera que se trata de otro tipo de poblamiento, quizá similar al de murias de Beloño en Gijón, en el que una torre o pequeña fortificación proporcionaba seguridad a una comunidad que explotaría el territorio y que vive en asentamientos de tipo rural, pero no se la puede considerar villa.

Que yo sepa no hay datación absoluta de ningún material del asentamiento, y su adscripción a un periodo temporal se ha hecho en base a objetos como las cerámicas recuperadas en él. Según Bellón esos materiales corresponden a un periodo entre los siglos IV y V d.C. aunque algunas de las cerámicas parecen poder retrotraerse a época altoimperial.

En cuanto al repertorio metálico hay otros objetos, que actualmente están en el Museo Arqueológico de Asturias. Son una moneda de Constantino Magno (Según González 306-307 d.C.), una fíbula de omega, un enganche de vestimenta, y un anillo. En las inmediaciones de las Murias, cuando se realizó el trazado de la carretera, se descubrieron monedas romanas, entre ellas un denario de Augusto. Entre el material óseo, una aguja y una pieza romboidal.

La moneda marcaría el periodo más antiguo de la villa que se ha podido constatar. Por tanto siglo IV d.C.

Una villa que plantea muchas preguntas

Algunas ya las he formulado en el texto. Más allá de constituir un indicio de la ocupación romana del entorno inmediato a la colina de Oviedo (1km) lo cierto es que nos habla de un espacio con un uso intensivo en ese periodo. Si lo vemos en conjunto con otros lugares de época romana de la zona como los castros del Naranco, y lo sumamos a la fuente encontrada en la calle la Rúa, en el Museo de Bellas Artes lo cierto es que la teoría de una fundación romana de Oviedo toma fuerza, pero eso ya lo hablamos en otro post.

De hecho su importancia radica no sólo en su ocupación en época romana sino en la constitución del espacio medieval de Oviedo desde época tardoantigua. No podemos seguir creyendo que la ciudad apareció de la nada por el deseo de fundar un monasterio en el siglo VIII. Existía una historia de poblamiento del entorno desde época romana, al menos, y aunque el maltrato institucional al patrimonio de la ciudad ha sido la tónica dominante, la suma de yacimientos y vestigios arqueológicos documentados en la ciudad hablan de una historia mucho más rica y antigua, que intento daros a conocer con esta serie de post sobre el origen de Oviedo".

Por los caminos de Quirós, entrando por Ventana, y el Camín Real de la Mesa, más al occidente, entrarían las dos razzias seguidas que el emir de Córdoba Hixem I ordenaría contra el Reino de Asturias en los años 794 y 795, destruyendo la naciente capital de Alfonso II El Casto, el hijo de Fruela. El de la Mesa habría sido la ruta principal, a causa de que es bastante practicable incluso en pleno invierno, en el alto medievo pero, paulatinamente, iría siendo relegada por la de Payares, más directa desde León a Oviedo/Uviéu, valle del Bernesga adelante, fundamento de este Camino del Salvador

Otra vía muy directa y cercana a la de Payares, que confluiría con ella en Uxo (Mieres), es la de La Carisa, por donde irrumpieron las legiones de Publio Carisio, legado de Augusto, en la guerra de invasión contra los astures. Esta vía está recuperada como GR-101 y coincide aquí con el Camino del Salvador

Se agradece mucho este tramo tan llano después de las continuas series de cuestas, con sus subidas y correspondientes bajadas, desde Mieres acá, así como esta paisaje rural ovetense, cada vez más residencial pero de baja densidad, en el que predominan las casas unifamiliares con terreno

Muchas grandes fincas fueron parceladas y, vendidas en lotes, sirvieron para construir nuevas casas. De aquí hacia Los Arenales, al este, viene a ser la zona más llana de la parroquia, en lo alto de la colina que separa los valles del río Morente al sur y del río Gafu al norte

La mayor parte de las casas, reiteramos, se extienden a lo largo de la carretera a Llamascura y en torno a su cruce con este Camino del Salvador en El Caserón, fuera de ello el hábitat tiende a ser algo más disperso

Algunos hórreos revelan el origen rural de esta parroquia que, con la fábrica de explosivos, fue también de las pioneras de la industrialización ovetense. No pocos vecinos de antaño compaginaron el trabajo en la casería con el de la factoría

Estamos en uno de esos trayectos en los que el pisar asfalto se ve compensado por este entorno que aún hoy en día podríamos calificar de bucólico, pese a la inmediatez, más que cercanía, a la trepidante vorágine de la urbe

Empieza ahora una corta y suave cuesta entre las casas y el prado. Un poco a la derecha está el barrio de Los Barreros, otro de los que conforman esta parroquia de La Manxoya

La acumulación de aguas de lluvia en esta llanura conllevaría la aparición de barro y lodazales, de ahí en nombre del lugar, donde además existe una fuente llamada El Foyarín, diminutivo de folleru 'lodazal', 'charca'

La raíz etimológica de la palabra la encuentra el filólogo Xosé Lluis García Arias en el céltico var 'agua' "aunque es posible que alguno de estos topónimos admitan una explicación también céltica pero donde *BARRO (TLG 22) significa ‘cumbre", tal y como escribe este erudito en Toponimia asturiana. El porqué de los nombres de nuestros pueblos, lo que ha llevado a Casaprima Collera a la misma conclusión:

"El topónimo tiene evidente relación con el barro o terreno embarrado, aunque existe otra tesis que lelva a la ascendencia al celta, que utiliza tal palabra con el significado de "cumbre"; en este caso concurren las dos posibilidades".

Topónimos como este y similares para García Arias "quizá deban explicarse, si no se relacionan con QUERCEUS, A, UM ‘de roble’ (p. 288), por el nombre del animal, corciu o cur ciu ‘corzo’; en este caso provendrían del participio fuerte latino del verbo *curtiare —> *CURTIUM, nombre que aplicarían al corzo precisa mente por su corta cola (DCECH s.v. corzo). Los resultados con yod se justifican por el influjo del participio del verbo curtiar ‘cotar’."

Nosotros estamos en la zona más oriental de Los Prietos, donde acaba esta corta subida frente a una hilera de casas

Al llegar aquí fijémonos en el mojón jacobita al otro lado de la calzada...

Salimos de este, el camino que comunica con Caxigal y La Venta, valle del Regeru Morente y, como indica dicho mojón, continuamos a la derecha, que es por donde iremos a El Caserón

En el mojón aparece además una plaquita con el anagrama del GR 100 Vía de la Plata, pero antes os habíamos dicho que por aquí figura el GR 100.1, una de sus variantes o alternativas. Esto se debe a un cambio de nomenclatura del que leemos esta aclaración en la web de la FEMPA:

"La Red de Cooperación de la Ruta Vía de la Plata se ha puesto en contacto con la Federación de Deportes de Montaña Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA) al objeto de señalizar la Ruta de la Plata GR 100 por un trazado acorde con trazado por los romanos en su vía de comunicación entre Sevilla y Gijón.

En Asturias este recorrido fue diseñado, ejecutado y Homologado por la FEMPA en el año 2000 con motivo del Eurorrando, atravesando Asturias de Norte a Sur, desde Gijón a Pajares, pasando por Lugones, Oviedo, Mieres, Pola de Lena y Pajares, utilizándose la vía del Feve como nexo de unión entre las distintas etapas.

Posteriormente la FEMPA diseño, ejecutó y homologó el GR 100.1 Vía de la Carisa, que discurre en gran parte por el trazado que utilizó el general romano Carisio para la conquista de Asturias.

El trazado propuesto por la Red de Cooperación de la Ruta de la Plata difiere bastante con el actual, siendo prácticamente un GR nuevo. Así mismo, dicha Red mostro su interés en conservar el número del Gran Recorrido, ya que en otra comunidad se encuentra señalizado con la signatura GR 100.

Ante la situación de que el trazado existente del GR 100 no coincide con el propuesto y, así mismo, el GR 100.1 actual sería en gran parte por donde discurriera el propuesto, la Red de Cooperación ha propuesto la modificación de aquellas señales que deban ser cambiadas de signatura, con cargo a sus presupuestos, tanto del GR 100 como del GR 100.1.

Ante esta propuesta, y dado que el trazado propuesto coincide con el utilizado por los romanos en su introducción en Asturias, la FEMPA no ha tenido inconveniente, de acuerdo con la FEDME, en modificar la signatura de ambos GR, pasando a denominarse:

GR 100 Ruta de la Vía de la Plata, al trazado nuevo con las siguientes etapas por Asturias:

Etapa 1. Gijón – Venta la PugaEtapa 2. Venta la Puga – LugonesEtapa 3. Lugones – OviedoEtapa 4. Oviedo – MieresEtapa 5. Mieres – CarabanzoEtapa 6 y 7. Carabanzo – Cordal de Carraceo – Collada de Propinde – Pendilla

Siendo las etapas del antiguo GR marcado como GR 100 y actualmente como GR 100.1 GR 100.1 Ruta Gijón – Puerto de Pajares (Alternativa ruta de la plata) con la etapas:

Etapa 1. Gijón – SerínEtapa 2. Serín – LugonesEtapa 3. Lugones – OviedoEtapa 4. Oviedo – MieresEtapa 5. Mieres – Pola de LenaEtapa 6. Pola de Lena – Puente los FierrosEtapa 7. Puente los Fierros – Puerto de Pajares"

El Camino continúa en muy suave y liviano ascenso, casi llano entre estos prados cercanos a Los Barreros

Zona esta casi sin casas según avanzamos hacia El Medio o La Quintana'l Medio, lugar así llamado por estar a medio camino entre Los Prietos y El Caserón

A nuestra izquierda, Los Parperos, casería del barrio de Los Prietos, las casas nuevas y las reformas en las antiguas casas campesinas delatan los cambios acontecidos en la parroquia, que de rural, pasa a residencial

Proseguimos así de cómodamente nuestro paseo por la campiña, como leemos en El final de una aventura: la sexta y última etapa del camino de El Salvador, de la Asociación Camino de Santiago: "El Padrún, La Manzaneda, la Manjoya, son tachuelas que tenemos que superar, pero la proximidad a Oviedo y la etapa cómoda por su corta distancia, hacen de esta, un agradable paseo". Tengamos eso sí presente que las etapas de cualquier guía son orientativas, cada cual puede realizar otras opciones según dónde desee pernoctar para empezar al día siguiente

Sí es verdad que, como dice la misma asociación "El trazado es un sube y baja desde su inicio hasta la llegada a Oviedo", pero como también lo fueron otras etapas de este mismo Camino y tantas otras de otros caminos

La dureza del Camino del Salvador, sobre todo a partir de La Pola de Gordón, se ve compensada por sus paisajes para los peregrinos de ahora, para los de antaño serían las reliquias de San Salvador, en la Cámara Santa, de las que escribe Patricia Herrero Sánchez en El Camino de Santiago y el “milagro” del peregrino en San Salvador deOviedo:

"El culto a las reliquias custodiadas en la Cámara Santa de Oviedo es en principio de carácter local y comienza a manifestarse con más fuerza a partir del siglo IX.Desde el momento de la elección de la sede episcopal ovetense por Alfonso II la catedral estaría llamada a ser, en la intención del propio monarca, el gran relicario del reino asturiano, articulándose plenamente estos designios en su programa neogoticista que aspiraba a la constitución de una urbs regia que fuese siguiendo el modelo del orden toledano, como centro político y espiritual del naciente estado.Al fundar el templo catedralicio de San Salvador, Alfonso II lo dotará con importantes bienes materiales, con las reliquias de muchos santos y mártires, incorporando para los doce altares subsidiarios reliquias de los apóstoles.El traslado de la capital del reino a León tras la muerte de Alfonso III truncará el temprano desarrollo de Oviedo como un centro político y espiritual de importancia, convirtiéndose en un pequeño núcleo semi rural y decadente, cuyos venerados edificios civiles y eclesiásticos permanecen como únicos testigos de su pasado esplendor.La autonomía urbana de Oviedo se prolonga hasta bien entrado el siglo XI, sobreviviendo durante ese dilatado período gracias a su condición de civitas episcopal en la que los prelados constituyen la principal, por no decir la única autoridad local, supliendo en cierto modo el vacío de poder dejado por el desplazamiento de la corte a León y reanudando, poco a poco su pulso vital gracias a la gradual difusión que empezará a adquirir el culto a las reliquias de la iglesia catedralicia."

"Podemos remontarnos hasta principios del siglo XI para situar el momento en que el relicario de Oviedo comienza a ser conocido fuera de la región asturiana, en un proceso muy lento que va articulando la reactivación socioeconómica y cultural que se inicia en todo el reino de León con la influencia de la monarquía pamplonesa, claramente favorable a la penetración de las corrientes ultrapirenaicas.Será Don Ponce de Tavernoles, un catalán consejero del monarca, obispo de Oviedo hacia el año 1018, quien viene siendo considerado como uno de los primeros impulsores de la peregrinación a San Salvador. La tradición popular atribuirá a este prelado el primer intento por descubrir y divulgar el contenido del tesoro tan celosamente custodiado en su iglesia desde los días del rey Alfonso II

Es obvio que el episcopado de Don Ponce, también relacionado con la dinastía de Sancho el Mayor de Navarra, debió de servir para disponer favorablemente el ánimo de sus monarcas hacia la iglesia ovetense cuya sede él ocupaba. Esta actitud de favor empieza a ser evidente ya con el hijo de Don Sancho, Fernando I, quien, según la Crónica Silense refería entre todos los santos lugares de su reino a la iglesia de San Salvador de Oviedo, a la que donó muchas riquezas. Y, efectivamente las donaciones de este monarca a la iglesia de Oviedo y su presencia en la ciudad, en el año 1053, fueron factores decisivos para incrementar la fama de San Salvador, cuyo relicario será cada vez más frecuentado por viajeros foráneos".

De todas maneras, el gran impulso a las peregrinaciones a San Salvador vendrá con la visita de Alfonso VI en 1075 y la solemne ceremonia de la apertura del Arca Santa que contiene dichas reliquias, acompañado por su corte y séquito:

"Algún tiempo después de su visita a San Salvador, Alfonso VI disponía que el antiguo palacio de Alfonso III fuese destinado a hospital de peregrinos, recibiendo el significativo nombre de Palatio Frantisco, síntoma de la presencia en la ciudad de gentes venidas del otro lado de los Pirineos, que ya a principios del siglo XII, formaban una colonia de entidad suficiente como para tener un juez propio.En la creciente difusión internacional que adquiere el culto a las reliquias de la mitra ovetense, en relación con la peregrinación jacobea, jugarán un papel fundamental los monarcas leoneses sucesores a Alfonso VI, que adoptan la costumbre de enlazar sus viajes santos a Santiago con las visitas al relicario asturiano. Aquí, además de venerar las reliquias de la Cámara Santa, se acercaban a la iglesia de Santa María, aneja a la catedral, para orar ante el mausoleo que custodiaba los restos de sus gloriosos antepasados del reino astur.

Algún tiempo después de su visita a San Salvador, Alfonso VI disponía que el antiguo palacio de Alfonso III fuese destinado a hospital de peregrinos, recibiendo el significativo nombre de Palatio Frantisco, síntoma de la presencia en la ciudad de gentes venidas del otro lado de los Pirineos, que ya a principios del siglo XII, formaban una colonia de entidad suficiente como para tener un juez propio. En la creciente difusión internacional que adquiere el culto a las reliquias de la mitra ovetense, en relación con la peregrinación jacobea, jugarán un papel fundamental los monarcas leoneses sucesores a Alfonso VI, que adoptan la costumbre de enlazar sus viajes santos a Santiago con las visitas al relicario asturiano. Aquí, además de venerar las reliquias de la Cámara Santa, se acercaban a la iglesia de Santa María, aneja a la catedral, para orar ante el mausoleo que custodiaba los restos de sus gloriosos antepasados del reino astur.

La iglesia de San Salvador cumplía con su deber asistencial a través del hospital de San Juan, la institución de carácter benéfico de ella dependiente más importante de la ciudad en la Edad Media, y que como antes se comentó venía funcionando como hospital para peregrinos desde los días de su fundador, el rey Alfonso VI.Aunque el hospital de San Juan no fue el único de la ciudad sí es el mejor conocido gracias a las constituciones promulgadas para su administración en el año 1299, por ellas sabemos que el gobierno del hospital era competencia del cabildo catedralicio que para ello nombraba a un hospitalero o rector.A finales del siglo XIV quedará definitivamente institucionalizado el culto a las reliquias de San Salvador por iniciativa del obispo Don Gutierre de Toledo, quien, en el año 1383 escribe sus famosas Constituciones y en ellas, en el segundo cuadernillo entre las páginas once recto y doce vuelto, dicta: “de commo se ha de fazer et solempnizar la fiesta de la Inmención de las Reliquias”:... establescemos que perpetuamientre para siempre jamas en el dia de la invención et Revelación destas Sanctas Reliquias, que son treze dias del mes de março, sea fiesta doble de seys capas con procesión de capas et diganse las viespras, et otro dis la misa en la capiella de sancta Maria Magdalena, que es ante la capiella de las Reliquias ..."

Enlazamos con el camino que viene de Los Barreros y seguimos de frente, siempre en dirección norte, a la catedral, cuya construcción gótica ya avanzaba en tiempos del obispo Gutierre de Toledo, de la misma manera que el concepto antiguo de peregrinaciones se había transformado:

"En esta época el fenómeno religioso de las peregrinaciones ha cambiado profundamente de sentido llegando a convertirse en una práctica firmemente dirigida desde las cúspides eclesiásticas, debido en gran parte a las indulgencias.Oviedo será uno de esos centros de culto, que en la Baja Edad Media, se verá muy favorecido por la gracia papal y los ingresos derivados directa o indirectamente de la peregrinación conseguirán reactivar algo las menguadas economías tanto de la catedral como de la propia ciudad, siempre íntimamente unidas.Un empeño común a casi todos los obispos que ocupan la mitra de Oviedo durante los siglos XIV y XV fue el de conseguir los recursos necesarios para ir rematando las obras de fábrica ya iniciadas y poder emprender otras nuevas. Como es obvio, una de las fuentes de financiación prioritarias para la obra de la iglesia serán los ingresos derivados de la devoción popular a las reliquias de la Cámara Santa".

Empieza ahora otro hermoso tramo a la sombra de los árboles, cuyas ramas se comban sobre el Camino haciendo un precioso túnel vegetal. El paso de peregrinos por este y otros caminos salvadoranos o de los salvadores, se incrementó con la difusión de los milagros acaecidos en la catedral:

"Esta devoción popular hacia San Salvador y sus reliquias se puede observar al estudiar los supuestos “milagros” acaecidos en esta diócesis, muchos de ellos tuvieron una clara labor propagandística. Tan sólo comentar que época del obispo Don Diego Ramírez de Guzmán hay constancia de dos ejemplos.El primero de estos supuestos milagros se produce el año 1415 en la catedral de Oviedo, en él concurren varias de estas características comentadas en párrafos superiores, es un prodigio que no tiene explicación cuyo beneficiario es Domingo Iñigo, quien realiza el Camino de Santiago rezando por su curación y al llegar a Oviedo se sana de sus dolencias, aunque de este caso hablaremos más extensamente adelante.El otro supuesto milagro que aconteció en la época del mismo obispo anteriormente mencionado, concretamente en el año 1423, fue el conocido como “Milagro de la sal”, que citaba ya el Padre Risco en una de sus obras, al hablar de la vida de nuestro prelado.En el texto de este documento se nos informa como el capitán de una carabela, de nacionalidad portuguesa, ofrece a San Salvador de Oviedo y a su iglesia dos grandes piedras de sal si libraba a su embarcación de los peligros que rondaban los mares.Una vez que el barco con su tripulación se encontraban navegando, fueron asaltados por unos corsarios franceses, quienes intentaron cargar las piedras de sal que estaban destinadas a San Salvador, pero no pudieron levantarlas de la nave, por más que lo intentaron hasta un total de veinte hombres. Cuando los ladrones supieron que la carga que contenía ese navío estaba destinada a San Salvador dejaron lo que habían tomado permitiendo marchar a la nave portuguesa hacia su destino, obrándose de esta manera el milagro, como así se específica en el texto de este documento, huyendo espantados los corsarios franceses al no poder coger la carga y conocer quien era su destinatario.Esta religiosidad popular marcara toda la Edad Media continuando en época moderna hasta nuestros días, lo cual nos indica el fervor e importancia que posee la diócesis ovetense dentro del Camino de Santiago, existiendo varias rutas o sendas para poder seguir este camino por tierras asturianas".

Dentro de los milagros más conocidos de la catedral del Salvador o San Salvador (es correcto de las dos formas, si bien la advocación más históricamente auténtica es la segunda) es el del mudo que recuperó la voz:

"Entre estos supuestos milagros se encontraría el ocurrido el viernes 3 de mayo del año 1415 en la catedral de San Salvador de Oviedo13, ya que en él concurren varias de las características anteriormente mencionadas. Se trataría de un fenómeno que no se puede explicar por causas naturales y que sucede a la llegada a un santuario religioso de importancia, como era entonces San Salvador de Oviedo. El agraciado recorría en señal de penitencia el Camino de Santiago para rezar y pedir por su curación ante las reliquias de la Cámara Santa y después a Santiago, pero que, además, viene porque así se lo ha recomendado el famoso predicador dominico fray Vicente Ferrer.Y el prodigio tiene lugar a la llegada a la catedral de Oviedo de cinco peregrinos, cuatro de ellos extranjeros, quienes dijeron a los allí presentes, que Domingo Iñigo, “...que paresçía ser mudo et que non fablaua ...”.Sería el propio Domingo Iñigo, una vez recuperada el habla, quién diría que vivía en la aldea de Cabañas, sita en Teruel. Afirmaba ser pastor que cuidaba ganado y que se había puesto enfermo, perdiendo el habla en cuaresma del año anterior, y que la había recuperado a su llegada a la iglesia catedral de San Salvador.Pero, ¿qué hizo este peregrino para que se produjese en él semejante beneficio?, ¿cómo recupero su voz?, pues exactamente de la manera siguiente:“... fincaron las rodillas ante el altar mayor de la dicha iglesia, fasiendo sus oraçiones et estando en el dicho colegio las rodillas fincadas cantanto / el responso de la salue regina, el dicho omme, que non fablaua, començó de flaqueçer et sudar por la cara et el sennor Dios, que es padre poderoso, que / fiso et fase de cada dia muchas marauillas, envió la su gracia sobre él, et merçet ...”.La solución a su enfermedad se le atribuyó a San Vicente Ferrer, ya que aunque había consultado a muchos médicos ninguno le había podido curar. Este, examinándole, le mando venir en romería hasta San Salvador de Oviedo y si no se curaba, que siguiese caminando a Santiago de Compostela, pero esta peregrinación la debería hacer de la siguiente forma:“... que troxiese al cuello en penitençia una argolla de fierro por manera que las buenas gentes que lo visen que le diesen sus limosnas, / por el amor de Dios, et que le mandara que tres jornadas antes que llegase a la dicha iglesia que ueniese descalço et que ayunase tres dias et que fasiendo / lo así que fiaua en el Saluador del mundo, que lo sanaría en la dicha iglesia de San Salvador, donde estaua, o en la iglesia de Santiago de Galicia ...Los peregrinos italianos que acompañaban a Domingo Iñigo en el camino hacia Oviedo afirmaron que no le habían oído ni visto hablar ni comer ni pedir ningún tipo de alimento en todo el tiempo en el que estuvieron con él. Por todo lo oído los “gobernantes”, que estaban en Oviedo decidieron que esto que había acaecido en esta Iglesia Catedral era un milagro y que por ello había que dar las gracias a Dios:“... et lo / gouernaran fasta la dicha çibdat et los del dicho colegio que estauan quando vieron que Dios fasía tan gran milagro por el dicho Domingo man / daron tapner las campanas de la dicha iglesia et fisieron luego proçessión dando muy muchas gracias a Dios por el bien et merçet que fasía en la dicha / iglesia al dicho Domingo ...Todos estos acontecimientos fueron confirmados por numerosos testigos de distinta condición, no sólo por eclesiásticos sino también por laicos, que presenciaron el hecho. Además de los notarios que dieron fe en testimonio de verdad, de lo allí sucedido."

A nuestra izquierda una panera, un cobertizo y, prado abajo, vemos algunas casas de Los Prietos en la carretera a Llamascura

Más al fondo están la aldea de Campiello y de nuevo los edificios de El Cristo. Campiello pertenece a La Manxoya y en la actualidad sus casas son casi todas chalets en los prados de El Carneru. Esta campera a unos 260 m de altitud y al lado del Parque de Invierno, área natural y de esparcimiento en el valle del río Gafu y parte del 'cinturón verde' ovetense, da su nombre al lugar, Campiello, diminutivo de 'campo'

Aquellos edificios de la ladera son las urbanizaciones de Monte Cerrao, en términos que fueron de aquella desaparecida parroquia rural que fue San Pedro de los Arcos y solar de la ermita de Santa Ana de Mexide, donde siglos atrás festejaban romería los cofrades del gremio de sastres o alfayates llegando en procesión desde la capilla de la Esperanza (La Balesquida, por su fundadora y la de este gremio, versión romanceada de Velasquita -Giráldez-, en 1232) en la Plaza de la Catedral. El reparto del vino y el pan de fisga (escanda) dio lugar a la festividad del Martes de Campo, cuando las gentes salen a comer por toda la ciudad, campos y plazas, además de restaurantes y sidrerías

Un poco más a la izquierda es El Campón y sus urbanizaciones. Por ahí pasa otra ruta procedente del valle de Trubia por los puertos del Aramo, señalizada como GR-106 Ruta de San Melchor de Quirós, que une la iglesia ovetense de San Melchor con el pueblo quirosano de Cortes, aldea natal del santo, Melchor García Sampedro, canonizado por Juan Pablo II en 1988

Caminamos plácidamente en llano entre más setos, fincas, chalets y arboledas

Algunas casas de Los Barreros prado arriba a nuestra derecha

Ya tan cerca de la meta del Camino del Salvador, estimamos muy conveniente sacar a colación este interesante resumen descriptivo que la famosa guía Gronze ace de esta última etapa desde Mieres (que, recordamos, es un concepto orientativo):

"La última etapa del Camino del Salvador, a pesar de su distancia moderada, presenta un perfil bastante quebrado, con tres altos durante el recorrido. Tras el collado del Padrún dejamos la cuenca del río Caudal para descender al valle del Nalón y, acto seguido, internarnos por senderos y antiguas calzadas empedradas que nos acompañarán hasta las puertas de Oviedo, la capital de Asturias. Además de recoger nuestra Salvadorana en la catedral, donde visitaremos la Cámara Santa y sus reliquias, os recomendamos dedicar una jornada adicional para disfrutar de los numerosos atractivos de la ciudad, que fue el punto de origen de la primera peregrinación a Compostela".

Decir 'meta del Camino del Salvador' no quiere decir, forzosamente, final de la peregrinación, pues muchos peregrinos van a continuar hacia Santiago acto seguido, bien por el interior (Camino Primitivo) o por la Costa (Camino Norte), como hicieron el noble flamenco Antoine de Lalaing y sus acompañantes en 1501, del que compartimos parte de lo que nos dice de su peregrinación la Xacopedia:

"Señor de Montigny, caballero del Toisón de Oro y conde Hoogstraeten, Antonio de Lalaing (1480-1540) peregrinó a Santiago en el año 1501, durante el viaje que realizó a España acompañando a Felipe el Hermoso. Durante los veinticinco primeros años del reinado de Carlos V, Lalaing desempeñó importantísimos cargos en los Países Bajos. Felipe el Hermoso determinó que fuera él uno de los señores que formarían parte de la comitiva de su primer viaje a España. Y consecuencia de su viaje fue la relación del mismo efectuada por Lalaing, recogida por Gachard en el tomo I de la Colección de viajes de los reyes de los Países Bajos. Aunque Lalaing habla, en el prólogo de su Relación de los cuatro libros de los que se componía, sólo se han conservado los dos primeros, el del primer viaje de Felipe el Hermoso -primer libro- y el segundo dedicado a su vuelta.

En lo que respecta al Camino de Santiago, es de sumo interés el capítulo IX de la Relación de Lalaing en su primer libro. Desde Burgos, donde la comitiva había sido recibida con todo tipo de festejos, tres caballeros se pusieron en marcha hacia Santiago de Compostela el 19 de febrero de 1501: Carlos de Lannoy, Antonio de Quiévranis y el propio Lalaing. Siguen el antiguo Camino Francés, alojándose la primera noche en Castrojeriz. El grupo llegó a León y Lalaing aportó una noticia curiosa: señala la existencia de una cercana mina de azabache y apunta que la mayoría de los rosarios de azabache se hacen allí afirmando que: “La mayor parte de los que compran los peregrinos en Santiago se hacen en León.”

Desde allí, los peregrinos se encaminan al Salvador de Oviedo, pasando por el puerto de Pajares a Puente de los Fierros, indicando la aridez montañosa de la región. En Oviedo, como todos los peregrinos, no dejan de ver las numerosas reliquias. Intentan embarcarse en Avilés hacia A Coruña -con la curiosa anotación de que era “un puerto de mar un poco alejado del Camino de Santiago”- pero al no haber viento favorable debieron seguir por tierra, no dejando de anotar uno de los terribles “puentes que tiemblan”. Lalaing no dejó de comparar a los asturianos con los egipcios, por su forma de alimentarse".

La Xacopedia nos informa asimismo que el Camino del Salvador "también podía ser un itinerario de vuelta" y es que, efectivamente, no pocos peregrinos lo escogían para regresar a casa de Santiago, cumpliendo con la preceptiva visita a las reliquias y a 'no olvidarse del señor habiendo visitado al criado'

Aparte de alguna flecha amarilla pintada en el suelo o en algún muro, la opción a seguir nos la señala un mojón que tenemos allá adelante, pasado el cruce, al pie de una arboleda

El mojón, la flecha y la concha amarilla, seguimos pues de frente, siempre por el asfalto. Es posible que por esta zona, más poblada según nos acercamos a la ciudad y a la carretera, nos encontremos con algo más de tráfico a algunas horas, pero poca cosa si lo comparamos con el de la urbe y sus rondas

A la hora de comer, por ejemplo, pululan las gentes rumbo a alguno de los restaurantes y chigres de la parroquia, unos andando, pues es zona de paseos, y otros en coche

En La Quintana'l Medio o El Medio hay una bifurcación; a la izquierda es una entrada a las casas, por lo que nosotros seguimos en todo momento de frente y en recto

Observemos en este poste telefónico de madera dos señales del GR y entre ellas y en vertical una flecha amarilla. Los caminos siguen coincidiendo

El Camino parece estrecharse, si pasa algún coche en este tramo tendremos que "tiranos al matu" como se suele decir

Muestras de arquitectura tradicional asturiana en La Quintana'l Medio, Adolfo Casaprima Collera contabilizaba en 2002, cuando publicaba su Diccionario geográfico del concejo de Oviedo, "al menos una veintena de hórreos y varias paneras" entre Los Barreros, La Quintana'l Medio y Los Prietos, barrios que hoy en día con El Caserón vienen a ser uno solo en la práctica

No perdamos de vista los mojones, como el situado en esta bifurcación; el barrio "alterna las casas de tipología tradicional con edificaciones de reciente construcción", sigue contándonos Collera...

A la derecha, un rellano en la delantera de estas casas; es común ver obras de reforma y rehabilitación en muchas de ellas. El ser una zona rural-residencial, apartada pero a la vez cercanísima a la ciudad hacen de estos extrarradios lugares atractivos para vivir a muchas personas, fuera de las atestadas urbes

Está tallado con motivos recurrentes en el arte asturiano, acaso algunos desde la Prehistoria, ancestrales símbolos solares que, con el paso del tiempo, pasaron a ser filigranas decorativas que demostraban la prestancia de una casa

Símbolos solares con forma de estrella, como la hexapétala y el trisquel; se suponía que si una casa, hórreo, panera u otro elemento, hasta una jarra o unas madreñas estaban decoradas era señal de cierto nivel social y económico, pues que algo tan práctico tuviese espacio y recursos para el arte darían a entender, consciente o inconscientemente, esas características

Fueron asimismo composiciones que conferían cierta protección al lugar, aunque recalcamos habrían quedado en filigranas ornamentales

Se habrían perdido ya, desde muchos siglos atrás, sus significados originales, desde el sol en rotación hasta sensaciones de movimiento, equilibrio, infinito y eternidad, como buena parte del arte esquemático. Cuando aparecen en lugares tales como estelas funerarias serían el alma del difunto uniéndose a la divinidad representada por el sol, la 'solarización'

En el de la puerta, un trisquel entre dos cabezas monstruosas, que parecen de felinos, que salen de composiciones de entrelazos

A la derecha de la puerta, en la fachada, el nombre de la casa con otra hexapétala y la fecha de construcción, 1780. Un momento en el que ya estaría en marcha la construcción de la Carretera de Castilla que sustituiría a este camín real

Fijémonos en el canalillo por el que bajan las aguas sobrantes al pie de la casa. Aquí el Camino se estrecha aún un poco más antes de volver a ensancharse delante del siguiente chalet

Efectivamente, aquí el Camino se ensancha entre estos muros. A la derecha vemos uno de los hórreos que revelan el pasado rural de estas aldeas ovetenses que van convirtiéndose en áreas residenciales

Y allí, en El Caserón, están las casas del cruce de la carretera. Pero antes nos asomaremos al portón de una quinta a nuestra izquierda

Y es que desde aquí tenemos otra buena vista de Buenavista, valga la redundancia, con las alturas de La Cuesta Naranco al norte

Desde este chalet, tal vez de los primeros que se construyeron en la zona, serían testigos de cómo crecería la ciudad en esa dirección, Buenavista "barrio al oeste de Oviedo y antigua aldea que hace un siglo contaba con casi medio habitantes", escribía en 2002 Adolfo Casaprima Collera, el cual fue urbanizado pasada la Guerra Civil "como gran zona de expansión de la ciudad". El actual barrio no guarda ya ninguna relación con la antigua aldea, siendo casi parte del centro de la urbe".

En la actualidad, con el crecimiento urbano, ya es prácticamente centro. Tras él vemos la zona occidental del Monte Naranco, cuyo nombre se dice viene etimológicamente de la raíz prerromana nar relacionada con el agua, dado que nacen en él numerosos manantiales empleados secularmente como suministro para la ciudad

"El santuario del Cristo está enclavado en el lugar que con el nombre de Adspera aparece citado en numerosos documentos a partir del siglo IX, por lo que antiguamente se llamaba al lugar Cristo de Aspra.

El origen de esta advocación se pierde entre leyendas de lo más variopinto; un soldado que arrastra cadenas prisionero del turco. Una novia enamorada que le espera. Un rosal que que revela la suerte del cautivo? Una de las más bellas es el romance de "El rosal y las cadenas", que a principios del siglo XX fue publicado por Fermín Canella a beneficio del Asilo del Fresno, en aquel entonces perteneciente, como el propio santuario, a la parroquia de San Pedro de los Arcos. Esta leyenda narra la historia del desdichado amor de la hermosa Rosaura, cuya casa estaba situada bajo la verde colina del Santo Cristo del Aspra, y de Diego de Casielles. Él parte para los Tercios de Italia y ella lo espera durante varios años, acudiendo a la ermita con frecuencia para rezar. Un día, cuando Rosaura volvía del templo, se encontró a un cenobita, quien le notificó la muerte de su amado. Rosaura se encerró en un convento, después de ofrecer al Cristo del Aspra unas cadenas de plata en recuerdo de que su novio llevó en su cautiverio, y desde entonces se empezó a popularizar el nombre del Cristo de las Cadenas.

Otra versión difiere algo de la anterior. Dice así: Existía una pareja de enamorados que tuvo que separarse porque él marchaba a la guerra y, para consolar a su afligida novia, le dijo: "planta este rosal delante de tu casa, y mientras no dé flores puedes estar tranquila, estoy bien. Pero si un día de repente florece, eso querrá decir que he muerto".

La muchacha plantó el rosal y cada tarde observaba sus ramas sin florecer, y subía hasta una ermita donde había un gran Cristo a dar gracias por mantener con vida a su amor. Así pasaron los años, hasta que un día, mientras se hallaba rezando se le acercó un hombre y le dijo: "Te traigo malas noticias, tu novio cayó prisionero y estuvimos ambos cautivos todos estos años. Pero él no ha podido volver porque se encuentra muy enfermo y no podrá llegar. Me ha pedido que te trajese las cadenas que le han tenido apartado de ti".

La muchacha ofreció las cadenas al Cristo de la ermita, poniéndolas en su manos, donde permanecen desde entonces, y cuando llegó a casa, y aunque era pleno invierno, encontró el rosal florecido. La calle donde residía la novia de esta triste leyenda, tomó el nombre de Calle Rosal. En fin, leyendas para la historia.

Sin embargo, son poco antiguas las referencias fidedignas que de la capilla existen. Acudimos, una vez más, al esencial José Ramón Tolivar Faes: El 22 de mayo y el 6 de junio de 1804 trataba el ayuntamiento de construir un cementerio y uno de los sitios propuestos era "junto al Cristo de Láspara". Se sabe que en la primera mitad del siglo XIX era muy visitado aquel Cristo y que su romería -el 14 de septiembre- rivalizaba y casi excedía a la del Cristo de Santullano, por lo que el camino, hasta entonces intransitable, fue convertido en un verdadero paseo que frecuentaba multitud de personas.

La devoción del Cristo siguió llevando allí a gran cantidad de gentes y, sobre todo, en las últimas décadas a la romería que se celebra el Domingo posterior a San Mateo.

La capilla, devastada durante la guerra civil, fue posteriormente reconstruida. En 1890 había sido reedificada en estilo ojival, según planos de Juan Miguel de La Guardia.

Por disposición del Arzobispado de 10 de enero de 1972, este santuario pasó a ser iglesia parroquial, separándose el correspondiente territorio de las parroquia de San Francisco de Asís, como el 11 de febrero de 1959 había sido separado de la de San Pedro de los Arcos.

Con relación a la vinculación del Cristo con San Pedro, en el periódico "El Carbayón" del miércoles 1 de julio de 1908 se leía una curiosa noticia:

"Se celebró también la fiesta de San Pedro, patrono de la feligresía de los Arcos, en el santuario del Cristo, donde provisionalmente se ejercen las funciones parroquiales por hallarse el viejo templo titular en derribo".

En fin, otra tesela más de ese mosaico inabarcable que es nuestra rica historia común ovetense."

Se dice que antaño, los peregrinos que venían de vuelta de Santiago de Compostela tomando el actualmente denominado Camino Primitivo a la inversa, llegaban a ver la torre de la catedral de San Salvador desde las lejanas serranías de El Freisnu, y desde ellas se seguía viendo hasta la construcción de los edificios de Buenavista

A lo lejos, La Peña Llampaya (561 m), en el extremo occidental de La Cuesta Naranco o Monte Naranco, señala la salida de la ciudad a los peregrinos de dicho Camino Primitivo rumbo a Compostela, pues discurre a sus pies, por la parte inferior de su ladera sur, bajo la aldea de su mismo nombre, Llampaya, camino de Llampaxuga a Lloriana

Antaño estuvo ahí el Estadio Carlos Tartiere (antiguo Estadio Buenavista), inaugurado en 1932 y trasladado en el año 2000, del Real Oviedo, equipo de fútbol fundado en 1926 de la fusión del Real Stadium Club Ovetense y del Real Club Deportivo Oviedo. El Nuevo Carlos Tartiere se construyó al otro lado de la colina de Buenavista, cerca de L'Argañosa, paso del Camino Primitivo hacia La Florida, su salida del casco urbano

La antigua parroquia de San Pedro de los Arcos de la que formaba parte Buenavista fue antes de San Pedro de Otero por hallarse su iglesia en un otero al pie del Naranco. Su nombre cambió al popularizarse el nombre de Los Arcos a causa de la construcción, en el siglo XVI, del Acueducto de los Pilares, que llevaba el agua desde las fuentes del Naranco a la ciudad y que estaba formado por cuarenta y dos arcos, llamados popularmente 'pilares', cuya vista asombraría también desde aquí a los peregrinos que se acercaban a la ciudad

En la falda del Naranco, bajo el Alto la Rasa (628 m) y El Cantu Borbotón (604 m), reconocemos muy bien el edificio principal y demás instalaciones del Centro Asturiano de Oviedo, fundado en 1927 en base al de La Habana (Cuba) y que adquirió esta parcela en 1928, con la primera idea de hacer un centro sanitario

El ambicioso proyecto contemplaba la construcción de nada menos que doce edificios de los que solo se hicieron dos, siendo este el principal, con restaurante, salón de actos, sala de exposiciones y otras dependencias, inauguradas en 1935 tras ocho años de trabajos. Apenas duraron un año en pie pues fueron destruidos en la Guerra Civil, tardando posteriormente bastante tiempo en reconstruirse, a partir de 1965. En la propia web del centro tenemos una gran descripción de su nacimiento y evolución hasta nuestros días, así como sus actividades. La Enciclopedia de Oviedo nos ofrece un amplio resumen de su historia:

"El Centro Asturiano de Oviedo es una de las instituciones más arraigadas de Oviedo. Cuenta con dos sedes sociales: una en la Calle Uría y otra, su Club de Campo, en la falda del Monte Naranco.

El origen de esta institución está ligado al movimiento migratorio de la segunda mitad del siglo XIX cuando numerosos asturianos se desplazaron a la América Hispana y, en especial, a Cuba en busca de un nuevo modo de vida. Los lazos de solidaridad y el amor a la tierra añorada trajeron consigo el nacimiento del Centro Asturiano de La Habana el 2 de mayo de 1886. El empuje de este Centro le llevó a la creación de diversas delegaciones en numerosos lugares como Nueva York, Tampa y el de Oviedo.

Esta última surgió como un sanatorio que acogiese a aquellos emigrantes, enfermos o sin fortuna, retornados a Asturias. Tal propósito motivó la elección, por sus favorables condiciones, del monte Naranco como lugar de ubicación del Centro. La institución de La Habana decidió, el 13 de febrero de 1928, que llevaría por nombre “Delegación del Centro Asturiano de La Habana”. Se construyó entonces el sanatorio y una casa social para recreo y, aunque estaban proyectadas más edificaciones, la revolución de octubre de 1934 y la guerra civil impidieron que se llevasen a cabo. Estos sucesos abrieron un período de crisis del Centro que se agudizó aún más con el triunfo de la revolución de Cuba en 1959.

En 1967, los asturianos del Centro de La Habana decidió el cambio de nombre de la entidad que pasó a denominarse a partir de ese momento “Centro Asturiano de Oviedo” a quien pasó la propiedad de los terrenos del Naranco. Pero estos cambios no lograron frenar la decadencia del Centro que casi llega a desaparecer en la década de los setenta del siglo pasado aunque la reacción masiva de los ovetenses y la gestión de una nueva Directiva lo impidieron. Pocos años después, en los 80, la institución ya estaba recuperada y consolidada como parece indicar el hecho de que hoy día uno de cada ocho ovetenses figura entre sus socios.

Además de estrechar lazos con otros centros asturianos americanos y españoles, el centro asturiano organiza, diversas actividades culturales y deportivas en sus instalaciones.

Su Club de Campo, en el Monte Naranco, cuenta con un edificio principal de dos plantas en el que se localizan varias salas de lectura y para exposiciones, biblioteca, salas de juegos, salón de actos, ludoteca-guardería infantil y cafetería, entre otros. Está rodeado por amplias zonas de recreo con piscinas, canchas de tenis, polideportivos, campos de fútbol e instalaciones para juegos tradicionales.

En la calle Uría también tiene salones de lectura y de juego, biblioteca, cafetería,… Igualmente, es propietario de un salón de bingo en la Calle Longoria Carvajal."

Realmente El Caserón abarcaba varios lugares, como nos explica Casaprima Collera en su Diccionario Geográfico del concejo de Oviedo:

"Lugar situado a 0,5 km de Oviedo, prácticamente unido a la urbe como continuación de La Bolgachina, por cuya carretera se accede. El caserío se emplaza a 290 m de altitud, en el llamado alto de La Bolgachina (también llamado alto de La Manjoya), orientado hacia Oviedo. Y es que, en realidad, coincide El Caserón con lo que antiguamente se llamaba La Manjoya, abarcando tanto El Caserón, como La Bolgachina, La Merced, Los Barreros, El Medio, Los Prietos y la Venta del Gallo, siempre alrededor del camino por donde entraban los peregrinos que se dirigían a San Salvador."

La carretera sigue más o menos el trazado del Camín Real de Quirós, ruta ancestral seguida por los peregrinos que pasaban de León a Asturias por el Puerto Ventana, subiendo desde Babia y llegando aquí por los puertos del Aramo y Caces, aunque como todos los caminos con diferentes ramales

Serían las dos pues, rutas salvadoranas, como lo son las del Camino Allerano, por los puertos al este de Payares, pero los peregrinos serían verdaderamente solo una parte de sus transeúntes, los más serían posiblemente arrieros, los grandes transportistas de la antigüedad, y un sinfín de viajeros tales como emigrantes estacionales a la siega a Castilla, artesanos ambulantes como tejeros, cesteros y zapateros, pastores de la trashumancia, vaqueros o vaqueiros de las brañas del puerto a las de los valles y la marina, funcionarios en rutas de censos, exploraciones y pesquisas y hasta pícaros y salteadores

Y habríamos de incluir por supuesto a invasores, ya hemos hablado de Publio Carisio pero es muy fácil que por allí llegase en el año 795 el ejército del emir Hixem I arrasando, por segundo año seguido, la naciente capital asturiana, corte de Alfonso II El Casto (el año anterior habían entrado por La Mesa, aún más al occidente, sufriendo un desastre en Lutos, hoy Los Llodos)

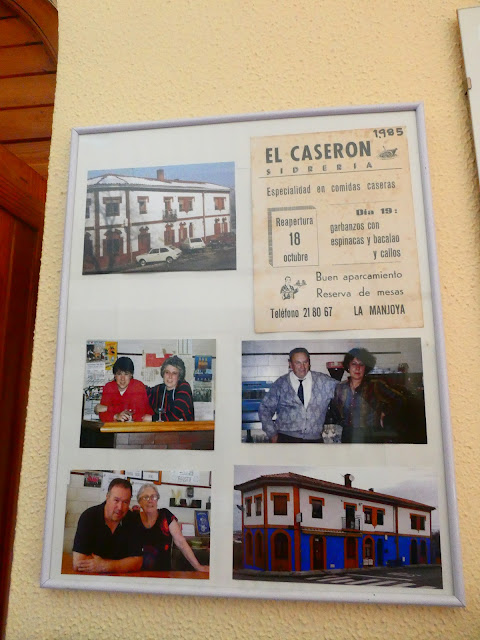

El Caserón debe su nombre a un caserón que realmente existió en el lugar y que es actualmente la sidrería así llamada, que empezamos a ver, a la izquierda del cruce, como nos dice una vez más Casaprima Collera:

"Obedece el topónimo al gran caserón de piedra, de origen medieval, que se levantaba en el cruce existente en el lugar y que, según la tradición, servía antaño como mesón o posada a los romeros para descansar, reponer fuerzas y asearse antes de entrar en Oviedo".

La Bolgachina, por su parte, es también un topónimo caminero por excelencia y muy antiguo, prerromano incluso, como dice García Arias:

"Creemos que la palabra asturiana güelga o buelga ‘camino que se abre entre la nieve, vegetación o maleza’, ‘acequia’, ‘sitio muy húmedo’, así como el correspondiente verbo bolguiar ‘hacer güelga’ se explican mejor partiendo del céltico OLCAM ‘campus fecundus’, ‘terreno laborable’ que del latín ORCAM ‘olla, tinaja’ "

Sucesora del mesón medieval es pues la Sidrería El Caserón, que en origen se trataba de uno de aquellos entrañables chigres-tienda, inaugurado en 1898 y cuya fundadora se llamaba Engracia, a la que sucedieron su hijo Pepe y su mujer Consuelo Muñiz. Luego pasó a regentarlo su hijo Mateo Álvarez Muñiz. Antaño había bailes los domingos, como también nos cuenta Alejandro García en su artículo "Buena situación y vistas":

"La parroquia tiene unos cuantos bares y restaurantes, pero el más emblemático y antiguo de la parroquia es el bar y tienda El Caserón, negocio familiar que pasa de una generación a otra. «En El Caserón hace años se celebraban bailes tradicionales asturianos, había mucho jaleo, subía y bajaba gente por el Camino de Santiago hasta el bar, ya no hay romerías y verbenas como las de antes», explica su dueño, Mateo Álvarez Muñiz, cuyos chorizos, morcillas y picadillo, elaborados artesanalmente en su trastienda, son muy apreciados en la zona, «ya casi no se puede encontrar embutido y alimentos como estos, la mayoría de las costumbres tradicionales se están perdiendo», comenta Pablo Gutiérrez, cliente del negocio".

El Camín Real de Quirós con el que ahora enlazamos formó parte de la llamada Ruta de los Neveros, por donde los arrieros traían desde el Aramo la nieve que abastecía de hielo a los cafés, hospitales y boticas ovetenses. Por eso, cuesta abajo, existe el topónimo La Nevera, como señala el investigador Fernández Ortega en La Nueva España del 20-1-2007:

"Al Aramo, por su proximidad a los núcleos más sobresalientes de la región, son frecuentes las incursiones de senderistas. Entre los numerosos senderos que rondan el Aramo, posiblemente pasará inadvertido para muchos uno de los caminos más tradicionales de aproximación al Angliru. Se trata de la Ruta de los Neveros, ancestral camino que recorrían, ya desde tiempos pretéritos, arrieros que porteaban nieve helada recogida en el Pozu del Gamonal. Ésta es una profunda sima de unos diez metros de diámetro ubicada en la ladera septentrional del pico Gamonal. En ella se desliza la nieve hasta sus entrañas, permaneciendo endurecida por las heladas hasta la época estival.

El pozo, conocido por los lugareños de Riosa como «el puzu sin fundu», estaba accesible gracias a unas clavijas a modo de escaleras por donde descendían los «neveros» provistos de sogas para empaquetar la nieve en fardos con envoltura de paja.

De ese tráfico sólo queda un lejano recuerdo, conservando algún topónimo como la fuente de Los Neveros y la casería de La Nevera, en San Lázaro. Otros vestigios son los pozos cercanos a la iglesia de La Manjoya, habilitados como almacén provisional en tanto la introducían en Oviedo. En un prado de La Salguerosa de Morcín aún se conserva otro pozo que servía como almacén de apoyo en la larga marcha a Oviedo.

No sería desproporcionado que esta ancestral ruta sirviera de base en el proyecto inacabado y que implica a los cuatro municipios, Riosa, Morcín y Ribera de Arriba, además de Oviedo, para señalizar el itinerario que une a Oviedo con el Angliru por el sendero P. R. AS-143 «Ruta del Angliru».

Durante la Guerra Civil El Caserón fue utilizado por el ejército republicano que asediaba Oviedo/Uviéu, organizándose dese aquí un ataque que llegó al corazón de la ciudad. Antaño se cuenta que todo el camino estaba lleno de casquillos de balas. El escritor Ignacio Gracia Noriega realiza una completa semblanza del lugar en La Nueva España del 26-9-2009 que podemos leer en el apartado Territorios perdidos de la web de este autor:

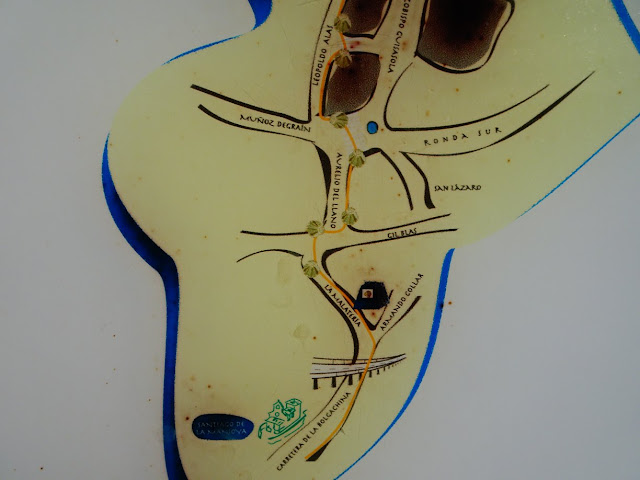

"Saliendo por San Lázaro, a la derecha, donde antes estaba el bar Corzo, frente al instituto, se asciende por la carretera de la Bolgachina hasta El Caserón, barrio de la parroquia de Santiago de La Manjoya. El río Gafo separa las parroquias de La Manjoya y de San Lázaro de Oviedo, y su nombre, Gafo, certifica el paso de peregrinos por estos antiguos campos, y el temor a las enfermedades y plagas que los ambulantes pudieran transportar y trasmitir. De ahí la advocación de San Lázaro, que ahora afecta a todo el barrio y que lo fue del hospital que allí se encontraba. La Malatería, con setecientos años de vida, fue el establecimiento benéfico-sanitario más antiguo de la provincia, convertido en el siglo XX en asilo de ancianos. El barrio de San Lázaro, en la actualidad, se extiende desde el final de la calle del Arzobispo Guisasola hasta el alto del caño del Águila, en los Arenales, el barrio donde se encuentra el cementerio de El Salvador, bordeando la antigua carretera de Castilla. O sea: por el hospital se va al cementerio.

Esta zona del sur de Oviedo, en torno al monte de San Lázaro, como se le llamaba en otro tiempo, está salpicada de aldeas y caseríos que todavía conservan algún resto de su condición rural, y en comparación de otras zonas de Oviedo, como El Cristo, es aún reconocible, al cabo de los años. Se ha construido, pero no de manera desaforada, y aunque desaparecieron la mayor parte de las viejas y agradables construcciones aldeanas (sustituidas en algunos casos por redundantes «casas de aldea» para uso de urbanícolas con pretensiones más o menos ecológicas), el paisaje no se diferencia demasiado del que yo conocí hace cuarenta años, cuando salía a pasear «con bastón y perro» (en rigor, dos perros, «Revólver», setter laverack, y «Black», pointer, ambos inolvidables, y un bastón ferrado andorrano, que todavía conservo), y las edificaciones de antaño han sido sustituidas por chalets con parcela de jardín. Las vistas, por una parte Oviedo a los pies y el Naranco, y por la otra el valle del Nalón en el que destaca la térmica de Soto de Ribera, al pie del Monsacro, con la sierra del Aramo detrás, son estupendas, y se añade que los ruidos de Oviedo no llegan hasta aquí. (...)

En fin, sigamos en dirección a La Manjoya, hasta el bar El Caserón (...)

Vamos por la carretera de la Bolgachina, que sube sin excesos, hasta la aldea de El Caserón, donde el camino se bifurca: a la derecha desciende hacia La Manjoya, y a la izquierda sigue hasta los Arenales, en la antigua carretera de Castilla. Un poco más arriba había tres casas al borde de la carretera, y en los bajos de dos de ellas, dos bares de categoría y prestigio, Casa Arturo el Juez y Casa el Sastre. En uno de los dos, o en los dos, preparaban callos formidables, y era una delicia comerlos con una botella de vino, en la mesa junto a la ventana, desde la que se veían Oviedo, el Naranco, y la sucesión de colinas sobre la gran llanura que se extiende hacia Pola de Siero.

También de El Caserón, al frente, parte un camino que conduce a Morente, aldea de la que es el dicho «si malo es el pueblo, peor es la gente». Pero no se alarmen: no es que los vecinos de Morente sean mala gente, sino que ese apelativo poco agradable obedece a motivos de rima y métrica. Exactamente lo mismo que «asturiano, hombre vano y mal cristiano», dicho un tanto arbitrario, tal vez, en el que se aprovechan las rimas consonantes de «vano», «asturiano» y «cristiano». Podía decirse, por el mismo motivo, «buen cristiano», o bien, «Morente, si bueno es el pueblo, mejor es la gente», mas parece que elogiar a un pueblo o a un grupo de personas no hace tanta gracia como sacarles defectos.

De Morente era uno de los grandes personajes españoles del siglo XV y primeros años del siglo XVI, Alonso de Quintanilla, contador de los Reyes Católicos, que creyó en las supuestas fantasías de Cristóbal Colón e hizo posible su viaje a las Indias por el oeste: algo mucho más importante a todos los efectos que poner a correr a Fernando Alonso en solitario por una ciudad cercada desde dentro y que desde la revolución del 34 no había sufrido convulsión parecida. De Alonso de Quintanilla decía el maestro Antonio de Nebrija que parecía extraño que hombre de tal brillo hubiera surgido de una tierra tan oscura como Asturias. Lo que viene a significar que siendo Morente la patria chica de Quintanilla, es de los sitios menos oscuros de Asturias, gracias a él.

Detengámonos, al fin, en El Caserón. Haciendo esquina en la carretera que sube desde San Lázaro y la que desciende hacia La Manjoya, se encuentra, en los bajos de una casa aislada, de buenas trazas, uno de los últimos bares-tienda de Asturias. Antes había otro en Vegalencia, frente a Soto de Ribera, pero ya cerró. El bar-tienda de El Caserón está en funcionamiento desde 1898: Pepe Monteserín le dedicó unas líneas con este motivo, que el actual dueño del bar tiene enmarcadas y colgadas de la pared, como debe ser. A las actividades del bar y la tienda se añadía la amenidad de organizar bailes los domingos. La fundadora de la tienda se llamaba Engracia, y al morir ella, se hizo cargo su hijo Pepe, casado con Consuelo Muñiz, de Llamaoscura, La Fábrica (que es como llaman a La Manjoya), y que todavía vive: cumplió los 94 años el pasado 15 de septiembre.

El bar-tienda que yo conocí hace años tenía dos entradas, una al camino de San Lázaro y otra a la de La Manjoya, y el bar estaba separado de la tienda por un arco. Se entraba directamente al bar, cuyo piso era de tablones de madera, y la tienda se encontraba en la parte en la que ahora está la cocina. En la pared que separaba el bar de la tienda había una curiosa lámina enmarcada que representaba una escena de la vida de la aldea en una jornada de invierno: varios aldeanos, protegidos detrás de una pared y armados con azadas, palas de dientes y palos, acechaban a un jabalí.Ya he descrito esta lámina en otros artículos. Varias mesas se distribuían por el local y detrás del mostrador, que era reducido, había una estantería de madera.Yal otro lado de la carretera, en el camino que va a Morente y Caxigal, hubo una bolera de la que solo queda el nombre: Xugu la bolera.

En la actualidad han tapado una de las entradas (la de La Manjoya) y agrandado la barra. El Caserón fue bar-tienda ininterrumpidamente, hasta la Guerra Civil, que se utilizó de comandancia, desde la que se organizaba el cerco de Oviedo (el otro, el anterior), y desde aquí se decidió un ataque que llegó hasta la Puerta Nueva: todo el camino, según me cuenta Mateo, quedó lleno de casquillos de balas. De El Caserón era uno de los socialistas históricos de Oviedo, un hombre viejo, grande, sentencioso, con gafas y boina, llamado Mateo. Contactaba con Emilio Llaneza en Cabornio, y a través de éste, con Latores: de modo que el primitivo socialismo ovetense de los años setenta del pasado siglo, no entraba en la ciudad. Ahora, al cabo de los años, Mateo, sobrino de aquel Mateo, me cuenta cosas de El Caserón que yo les transmito a ustedes.

"El Caserón, construido en 1898, dio nombre a su barrio, en La Manjoya. En los años cuarenta fue famosa su sala de baile a la que, además de los vecinos del lugar, acudían parroquianos de Los Barreros, Cabornio, Campiello, Los Corzos, Fuente del Forno, La Granda, La Bolgachina, Llamaoscura, El Medio, La Merced, Los Prietos, La Rodada y San Torcuato y gente de San Esteban de las Cruces, Morente y San Lázaro. El baile empezaba con armoniosos pasodobles y terminaba a palos; ¡lástima que todo eso se pierda! El Caserón, atendido en la barra por Manolo y en la cocina por su Carmen, es hoy palacio de fabes, pote, callos, mollejas, arbejos y huevos fritos de esos altos, que no se desparraman gracias a la magnífica tensión superficial de la clara... Productos de su huerta, adyacente, y de la carnicería de Mateo, al lado. No sé para qué cuento esto; luego, todo se sabe."

Ristras de chorizos y morcillas cuelgan del techo; detrás de la barra están las bebidas, al fondo la cocina, a la derecha bufandas del Real Oviedo...

Llegamos avanzada la tarde pero aún coincidimos con algunos comensales que dan cuenta de loa manjares del lugar regados con rica sidra asturiana

Nos detenemos especialmente en esta pared

Y he aquí el también reseñado de Pepe Monteserín

Un verdadero museo local digno de ver ya a las puertas de la 'ciudad del Salvador'

Tras el cruce de El Caserón estarían aquellos bares de Casa Arturo El Juez y Casa El Sastre de los que también escribía Gracia Noriega y de los que algún día otro buen cronista desentrañe sus historias

A la izquierda la acera desaparece y derecha hay una muy estrecha. En esta zona sí puede haber cierta intensidad de tráfico de vehículos, tengamos cuidado

Empezamos pues la bajada de la Carretera la Bolgachina, hacia el valle del río Gafu, sin duda un camino muy cambiado respecto al de los tiempos de los arrieros de la nieve en la Ruta de los Neveros, no digamos ya al de los guerreros de la razzia de Hixem y, por supuesto, al de aquellos que le dieron nombre de senda entre 'nieve, vegetación o maleza' que apuntaba García Arias

Un alto muro sirve de contención del terreno a la derecha y, a la izquierda, un guardarraíl separa la carretera del boscaje

Pasamos la parada de autobús de El Caserón, aquí debió de estar otro de los bares del barrio

La de La Bolgachina es una "Carretera cuya denominación es histórica y que sale de la calle Armando Collar en el barrio de San Lázaro", dicen de esta carretera en la Enciclopedia de Oviedo

Una flecha amarilla en el reverso de una señal confirma que vamos por el buen camino. Pero aunque hagamos alguna foro desde el guardarraíl lo adecuado es ir por la acera de la derecha

A la izquierda y al pie de la carretera y de las casas, parajes boscosos, casi selváticos, hacia el valle del río Gafu, Campiello y El Toral, donde existieron canteras de arena

Se llega a reconocer perfectamente bien, a la izquierda de la foto, los enlaces del Scalextric entre la A-66 Autovía de la Plata, la A-63 Autovía de la Espina y la N-630 al sur de Buenavista y El Cristo. De la misma manera que los antiguos caminos reales se unen al llegar a la ciudad para separarse también a un tiempo, lo mismo hacen después las carreteras y las autopistas

la Vía Verde de Fuso de la Reina, en el Parque de Invierno, antiguo trazado ferroviario y actual ruta paseante y senderista, así descrita en Turismo Asturias:

"Transición es la palabra que define a esta antigua vía férrea, que nos lleva de lo urbano a lo rural y de aquí a lo casi selvático. Desde Oviedo/Uviéu a Fuso y Les Caldes, en unos 7,5 kilómetros el paisaje va cambiando y, aunque siempre por asfalto, vamos dejando atrás calles, coches, ruido… y poco a poco van apareciendo sonidos de aves, vacas y, por fin, la tranquilidad del río.

De las plantaciones del Parque de Invierno vamos hasta los encinares sobre roca caliza del final de la ruta, sobre el río Nalón. Avellanos, carbayos, abedules y encinas nos acompañan en nuestro paseo.

Tampoco nos faltan ánades reales, pájaros carpinteros o reyezuelos listados, entre otras muchas especies de aves forestales. Acabemos en Fuso o en Les Caldes, el verde y el río nos acompañarán hasta el final.

Golf, túneles, un molino e incluso aguas termales completan la oferta de esta ruta."

Asoman aquí más cerca, las casas de Campiello, "situado al 260 m de altitud y orientado hacia el Parque de Invierno", confirma Adolfo Casaprima Collera, antiguo campo ahora edificado de chalets, "Campiello hace referencia a una pradera, aunque en este caso un diminutivo indica que su tamaño no es grande"

Torres de edificios miran a La Peña Llampaya y se yerguen en las inmediaciones de lo que fue Olivares, actualmente un amplio barrio "entre la calle Fuertes Acevedo (por el sur, es la zona más elevada, a 300 m de altitud), y la calle Fuente de la Plata (por el norte, representa el lugar más bajo, a 200 m)", dice Collera, a lo que añadimos que se halla en este mismo lugar al lado mismo del Camino Primitivo, pero sigamos leyendo a este gran erudito de la historia y geografía ovetenses:

"Entre ambos puntos serpentea la que hasta hace bien poco se llamó carretera de Olivares, pues se trataba de una zona fuera del casco urbano y eminentemente rural. Hoy día cuenta con varios viales urbano, urbanizaciones de chalés adosados y de viviendas unifamiliares cerradas, quedando muy pocas caserías de tipología tradicional. El núcleo central de Olivares lo forma la Cuesta, si bien también hay diferenciada La Cruz, El Cotariello, La Campa, El Casal, La Frialdad, La Torre y La Vallina. Posee Olivares una buena visión de la parte occidental de la sierra del Naranco, a la que está orientado, mirando al norte. Como el topónimo sugiere, en la zona debió abundar -o al menos existir- alguna especie de olivo".