|

| Carretera la Bolgachina y San Lázaro |

El Camino del Salvador entra en la ciudad de Oviedo/Uviéu, capital de Asturias, por el sur, siguiendo la Carretera de La Bolgachina, aquí calle Armando Collar y antigua Carretera de Castilla, entrando en el barrio de San Lázaro, cuyo nombre procede de la antigua advocación de la cercana malatería de Cervielles o Entrecaminos, hospital de malatos o leprosos, el cual siguió evolucionando en su actividad hasta fechas recientes, cambiando de usos y de nombres, pero siendo llamado desde siempre La Malatería

"... el antiguo barrio de San Roque (parte superior y oeste del parque público del Campillín) y el de Santo Domingo (parte inferior y este del Campillín), al norte; Los Catalanes, al oeste; Otero y Villafría al este; y el antiguo barrio del Caño del Águila al sur".

"El río Gafo separa las parroquias de La Manjoya y de San Lázaro de Oviedo, y su nombre, Gafo, certifica el paso de peregrinos por estos antiguos campos, y el temor a las enfermedades y plagas que los ambulantes pudieran transportar y trasmitir. De ahí la advocación de San Lázaro, que ahora afecta a todo el barrio y que lo fue del hospital que allí se encontraba. La Malatería, con setecientos años de vida, fue el establecimiento benéfico-sanitario más antiguo de la provincia, convertido en el siglo XX en asilo de ancianos. El barrio de San Lázaro, en la actualidad, se extiende desde el final de la calle del Arzobispo Guisasola hasta el alto del caño del Águila, en los Arenales, el barrio donde se encuentra el cementerio de El Salvador, bordeando la antigua carretera de Castilla. O sea: por el hospital se va al cementerio."

|

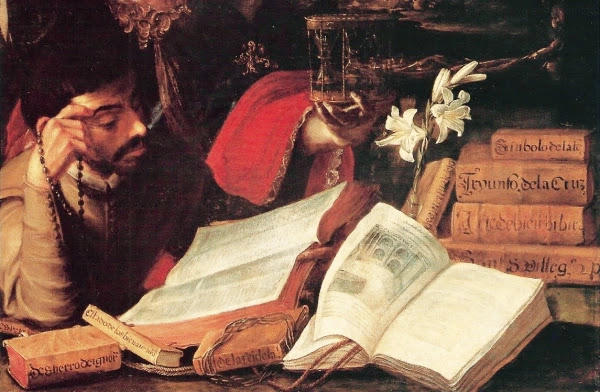

| Un leproso en Schilling Gottfried (1778), De lepra commentationes |

|

| Leprosos. William Brassey Hole |

|

| Recreación de leprosos de la antigüedad. Foto Fusión Medieval |

|

| Jesús cura a los leprosos |

|

| Leprosos, uno con tablillas y otro con muletas, a quienes se niega el paso a una ciudad, de Vicent de Beauvais (1184-1264) |

"sinon for el dia de la cruz ata el mediodia, et el malato que en otro tiempo y entrara enna villa por la primera primera vez sáquenlo a aguillonadas (golpes a manera de pinchazo) de la villa, et por la segunda vez que lo batan (golpear repetidas veces) et por la tercera que lo quemen"

"no consienta que ningún malato de su término aquí ande ni esté, especialmente un mozo de Lanera e Arango: que se notifique a los malatos que se vayan dentro de tercero día so pena de cient azotes"

"Catalina, fija de Gonçalo Martínez de los Barreros, malata de la casa de San Lázaro, por dos meses y mas lo que fuere la voluntad de subceder, que no entre en la casa e no goce de la racion, e que por otros dos meses no aya racion e este en la casa, y que el pan de su ración lo distribuya el juez a otra pobre, y que del dia que paso fasta hoy no aya tampoco racion de dinero y lo aplicara para el reparo de la casa"

"Con motivo de albergarse en el horno de la Plaza considerable número de pobres, muchos gravemente enfermos, y hasta en el último término de la vida, con notorio desamparo y causándose además grave daño al vecindario, siendo posible que fuera ocasión de contagio, se dispuso tomar una resolución pronta y eficaz, para lo cual se recojan en el Hospital de San Lázaro de entre Caminos..."

"doce o más leprosos, vecinos del concejo, y se de a cada uno 73 reales y medio de limosna por Navidad y otro tanto por San Juan. Que ninguno sea admitido sin declaración del Médico, ni sin información de pobreza, y que el Cura, Juez, Mayordomo, Escribano, malatos, etc. no cobren propina a los que ingresan"

"pida para los malatos segund costumbre, (y) que una vaca vieja que la venda a quien mas por ella diere, e los maravedís los traiga a la casa de consistorio, dé orden o compre otra nueva para adelante, e Juan de Luna quedó e se obligó de acudir con los dineros e los traer a la dicha casa o comprar otra vaca para provecho de la obra de la casa de San Lázaro"

"en consideración a la mucha falta de ropa en todo este Principado (...) se ponga al aire y al sol para que consuma los malos bapores..."

|

| Foto: Museu d'Historia Medieval de Cúria-Préso |

"el Hospital de San Lázaro fuera fundado hacía más de 200 años por los vecinos de Oviedo (sin duda cuando pasó a la ciudad) bajo el título de Santa Magdalena, con objeto de recoger leprosos, tomando después la casa el nombre de San Lázaro".

"Responde el topónimo al hecho de que en el siglo XIX perteneció el lugar a un rico catalán que construyó allí un cortijo, que pasaría a manos de los hermanos Coll y Malat, también catalanes, que completaron la finca con amplias cuadras para el ganado, bautizadas popularmente como Quinta de los Catalanes"

"Barrio y casería de la zona sur de la ciudad de Oviedo. Llámase Pereda al barrio nacido alrededor del Parque de Invierno, donde antiguamente se levantaban casas dedicadas a tareas rurales. Hoy se reduce Pereda a una casería a la que se accede por un camino que, desde la calle Pedro Masaveu, pasa junto a la fundación del mismo nombre en dirección a La Pereda; también se llega por un camino que parte del ramal de entrada de Otero a la ciudad desde la ronda exterior. Las casas se encuentran a 220 m de altitud, en el extremo oeste del Parque de Invierno, en la ladera sur que ha ampliado el terreno de la zona verde, frente a la Fundación Masaveu. Cuenta esta institución docente con edificio para formación educativa y profesional, así como con un campo de fútbol. En los terrenos de la fundación se levanta una amplia capilla, de planta rectangular (con nave principal y dos laterales) y esbelta torre de ladrillo, dedicada a la Virgen Auxiliadora. En los terrenos del Parque de Invierno, la empresa Cinturón Verde ha restaurado y acondicionado como aula etnográfica una vieja casería que muestra cómo se vivía antaño en la zona rural ovetense. En este lugar nace la Senda Verde Oviedo-Fuso. El topónimo debe relacionarse con la abundancia de perales en la ladera, pues siempre ha sido éste terreno de cultivo, circunstancia que permite obviar la posibilidad de emparentar el topónimo con la piedra, como sugieren algunas tesis."

"La construcción del ramal a Oviedo de la línea principal de la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana para comunicar la cuenca hullera del Caudal con la costa es consecuencia de la decisión de construir el tramo Trubia-San Esteban de Pravia con ancho métrico, y no en ancho ibérico.

El gobierno español había considerado de interés para el Estado, la construcción de una línea férrea, en ancho ibérico, que uniera Oviedo con la fábrica de armas de Trubia y finalmente con Pravia. Una ley de 12 de enero de 1877 declaraba comprendida dentro de la ley de 2 de julio de 1870 «el ferro-carril que, partiendo de Oviedo y pasando por la Fábrica nacional de Trubia, vaya a terminar en la villa de Pravia», lo que permitía al gobierno subvencionar su construcción, con una previsible extensión hasta el puerto de San Esteban de Pravia. El tramo entre Oviedo y Trubia fue construido en ancho ibérico e inaugurado el 30 de abril de 1883. Pero para la continuación hasta San Esteban de Pravia finalmente los ingenieros optaron por el ancho métrico, por lo que era necesaria la construcción de una nueva línea para la comunicación con Oviedo.

Valentín Gorbeña, director facultativo del Vasco, firma en 1899 el proyecto con la conexión del ramal en el lugar de Puerto, aguas arriba de Trubia. En 1901 la Gaceta de Madrid publica las concesiones al Vasco de las líneas de ferrocarril de Trubia a San Esteban de Pravia (20 de julio), de Oviedo a la de Ujo a Trubia (21 de julio) y de Ujo a Trubia (20 de agosto). Las obras ya se habían iniciado en 1900 y se encontraban en un estado avanzando ya en 1902.

El proyecto de 1899 de Valentín Gorbeña contemplaba un único empalme del ramal de Oviedo con la línea general de San Esteban a Ujo, en la estación de Puerto. Esta conexión no permitía la circulación directa de Oviedo a Ujo o viceversa, por lo que en 1901 se modificó el proyecto para establecer un triángulo de conexión del ramal de Oviedo, para permitir las circulaciones directas desde Oviedo hacia los dos extremos, Ujo y San Esteban. Para ello se dispuso la construcción de una nueva estación en el vértice de este triángulo más próximo a Oviedo, frente a la peña Avis en la ribera izquierda del río Nalón, que recibió el nombre de Fuso de la Reina.

El 2 de agosto de 1904 se inaugura la línea entre San Esteban de Pravia y Oviedo, 56 km, con una estación provisional en la ciudad, en la zona de Santo Domingo. No sería hasta 1906 en que se inaugurara la estación definitiva de Oviedo, con un 1 km de línea más hacia el centro de la ciudad. En esta fecha, además de la provisional de Oviedo, se inauguraron las estaciones de La Manjoya y la de Puerto (empalme). La estación de Fuso de la Reina y el ramal de Buciello, que la conectaba con la línea en sentido Ujo, se pusieron en funcionamiento con la ampliación de la línea principal desde Puerto hasta Figaredo, el 30 de mayo de 1906. El 16 de julio de 1911, se abrió al público en La Premaña un apeadero conocido como Las Caldas para el servicio del balneario situado en la localidad homónima. En 1970 ya había dejado de funcionar.

No sería hasta 1928 en que se conectaran las dos redes de vía estrecha existentes en la ciudad de Oviedo. El 31 de marzo se ponía el funcionamiento el ferrocarril de enlace entre las estaciones de Oviedo de los Ferrocarriles Económicos de Asturias y Vasco Asturiano, ejecutado por aquella. Este ramal arrancaba entre la terminal de mercancías de la estación de Oviedo y el paso superior sobre la calle Martínez Vigil.

En abril de 1972, la explotación de esta línea y de las otras líneas del Vasco fue asumida por la empresa pública FEVE, creada para estos fines. Feve continuó con la explotación de la línea hasta el 3 de febrero de 1999, fecha en que circuló el último tren por la línea. Tras ello, su superestructura fue retirada y el tramo entre el Parque de Invierno de Oviedo y la estación de Fuso fue convertida en vía verde. La estación de Oviedo había sido derruida en noviembre de 1993, la de La Manjoya se convirtió en una aula de naturaleza y la de Fuso se mantuvo como vivienda. El nombre de la estación se mantuvo en la cercana estación de Puerto, que siguió manteniendo su función ferroviaria.

La línea tenía una longitud de 11 km, entre la conocida como estación del Vasco y la línea de Collanzo a Trubia, discurriendo completamente dentro del término municipal ovetense. Partía de la estación de Oviedo en curva, rodeando por el este la colina sobre la que se asienta el núcleo medieval de Oviedo. Superaba mediante pasos superiores las calles de Martínez Vigil, Azcárraga y Postigo Bajo y el camino a Otero hasta llegar al campo de Santo Domingo donde se ubicaba el taller conocido por dicho nombre. En dicho emplazamiento estuvo situada la estación provisional, de 1904 a 1906. Tras un paso inferior por la calle del Monte de Santo Domingo —actual San Melchor—, se alcanzaba el túnel de San Lázaro. Este comunicaba el valle del arroyo de Otero con el del río Gafo,e y era el más largo del ramal con 504 m. Con rumbo sur la vía alcanzaba la estación de La Manjoya, cruzaba la línea León-Gijón de Norte en las cercanías de su estación de El Caleyo, siguiendo el curso del Gafo hasta el río Nalón. La línea cruzaba el Gafo en varias ocasiones siendo el más notable el puente de La Premaña. Tras él, cruzaba al valle del Nalón por el túnel de Las Caldas. En las cercanías de la peña Avis cruzaba el río Nalón mediante un puente y se dividía en dos para enlazar con el tramo Ujo-Trubia y así poder realizar la maniobra directa en ambas direcciones, sin retrocesos.

En el vértice de este triángulo se ubica la estación de Fuso de la Reina, con los andenes entre ambas vías. La vía en sentido Ujo se adentraba en el túnel del ramal a Buciello próximo a la estación, estando parte del andén dentro del mismo. En el vértice noroeste del triángulo, entre la vía sentido Trubia y la Trubia-Collanzo se situaba la estación de Puerto (empalme) a escasa distancia de la de Fuso de la Reina, para el servicio de mercancías, con su playa de maniobras.

El ramal partía en rampa desde la estación de Oviedo (212 m) hasta el túnel de San Lázaro (220 m), su punto más elevado. Desde allí descendía sin contrapendiente alguna hasta Fuso de la Reina."

"Esta zona del sur de Oviedo, en torno al monte de San Lázaro, como se le llamaba en otro tiempo, está salpicada de aldeas y caseríos que todavía conservan algún resto de su condición rural, y en comparación de otras zonas de Oviedo, como El Cristo, es aún reconocible, al cabo de los años. Se ha construido, pero no de manera desaforada, y aunque desaparecieron la mayor parte de las viejas y agradables construcciones aldeanas (sustituidas en algunos casos por redundantes «casas de aldea» para uso de urbanícolas con pretensiones más o menos ecológicas), el paisaje no se diferencia demasiado del que yo conocí hace cuarenta años, cuando salía a pasear «con bastón y perro» (en rigor, dos perros, «Revólver», setter laverack, y «Black», pointer, ambos inolvidables, y un bastón ferrado andorrano, que todavía conservo), y las edificaciones de antaño han sido sustituidas por chalets con parcela de jardín. Las vistas, por una parte Oviedo a los pies y el Naranco, y por la otra el valle del Nalón en el que destaca la térmica de Soto de Ribera, al pie del Monsacro, con la sierra del Aramo detrás, son estupendas, y se añade que los ruidos de Oviedo no llegan hasta aquí."

"En 1751, Isidoro Gil de Jaz Regente de la Audiencia pidió a Fernando VI la centralización de las malaterias, arrancando de este modo el proceso de construcción del edificio del Hospicio y Hospital Real de Oviedo, ahora Hotel de la Reconquista. La construcción del antiguo hospicio acarreó la desaparición de las malaterias que rodeaban Oviedo quedando La Malatería como lugar de acogida de ancianos y enfermos desamparados."

"en esta ciudad ay un ospital llamado de San Lázaro, administrado por su Ayuntº, sin que conste de su fundación, en el cual se reziben y curan los leprosos, con la renta de sus posesiones, foros y zensos, que llega en cada un año a 6.301 reales y 26 mrs. despues de aver padecido considerables quiebras por falta de cuidado y malversazion de sus caudales; cuio edificio tiene Iglesia y alguna avitazion capaz de alvergar a vastantes Pobres, y como quiera que el mal de la lepra se aya por la misericordia de Dios tan raro en España, se podrá estimar este ospital con su renta a la erección y manutenzión que propongo de un ospìzio, para lo qual solo se nezesita de la Real Voluntad de V. M. por el derecho que atribuyen a la Corona las leyes de estos Reynos sobre las Casas de S. Lazaro y porque aunque lo administre la Ciudad se entiende que tiene el uso precariamente..."

"No fueron unas obras exentas de disgustos. Cuenta el diario Región que a finales de 1927, al derrumbarse una pared maestra de la nueva Casa de Caridad, resultaron heridos dos obreros, pasando a supervisar las obras el capataz de obras provinciales; la inauguración del edificio, prevista en un inicio para febrero de 1929, no llegó hasta septiembre.

Aquella nueva Casa de Caridad, inaugurada con la presencia de todas las fuerzas vivas de la ciudad (desde el Obispo hasta el director de la Fábrica de Armas de la Vega, pasando por los gobernadores civil y militar y Rafael Sarandeses en representación del Ayuntamiento), venía a sustituir, según dijo la prensa, “a la antigua Malatería, cuyas condiciones eran ya por demás deficientísimas”. Pero el nombre, ya popular, se quedó."

En el año 2010 y a causa del deterioro del inmueble se decidió trasladar a los residentes a otros centros asistenciales ovetenses, con la esperanza de que el edificio fuese rehabilitado y volviesen pero pasaron años y años y nada se ha hizo hasta que, ante el riesgo de que fuese derribada, se creó la plataforma vecinal La Malatería no se tira, limpiando el vecindario de maleza su entorno. Y así, La unión y lucha de los vecinos salva el edificio de La Malatería que finalmente se rehabilitará, leemos en el titular de El Diario.es del 15-12-2023 firmado por Pilar Campo:

"El esfuerzo, la constancia y la lucha de los vecinos para recuperar el uso social del edificio de La Malatería, ubicado en el barrio de San Lázaro en la capital asturiana, ha sido fundamental para que este inmueble considerado como “singular para los barrios obreros” haya pasado de estar a punto de derribarse a ser incluido en un proyecto de rehabilitación.

El Principado se ha comprometido con los miembros de la Plataforma 'La Malatería no se tira', en una reunión mantenida ayer, jueves, a licitar el proyecto que supondrá la construcción de 29 pisos para alquiler social y de un centro asistencial para personas mayores con una capacidad para 70 plazas.

Los representantes de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos han adelantado como fecha para la licitación la del primer trimestre de 2024.

El edificio de la Malatería llevaba 13 años en un absoluto abandono. Originariamente fue sede de un hospital de leprosos en el siglo XII y reconvertido en residencia de mayores en el siglo XX hasta que los últimos ancianos fueron trasladados a otros centros del ERA (Establecimientos Residenciales para personas mayores de Asturias), un organismo dependiente del Principado.

La lucha vecinal por mantener el edificio en pie

Los vecinos, preocupados por el progresivo deterioro en el que se encontraba este edificio, decidieron unirse en una plataforma a la que dieron una denominación con la que ya declaraban clara su declaración de intenciones. La llamaron 'La Malatería no se tira', con la que su postura quedaba perfectamente definida.

A partir de ahí, fueron sucediéndose las concentraciones y la recogida de firmas. Con paciencia, sus integrantes fueron recopilando, una a una, hasta conseguir un total de 6.000 rúbricas de vecinos que dejaban constancia de su protesta en las hojas instaladas en las mesas a favor de la causa y las presentaron en el registro autonómico.

El objetivo era recuperar para el barrio el uso social del edificio y en defensa de la máxima conservación del inmueble y su zona verde.

Entre tanto, los propios vecinos reunidos en sextaferia se iban turnando para organizarse y limpiar la zona especialmente retirando la maleza. Los propios miembros de la plataforma han confirmado que llegó a causar una gran alarma social el ver que, debido a ese abandono, llegó a haber un momento en que varios okupas temporalmente se asentaron en este equipamiento.

Además, de que se registraron inicialmente actos vandálicos, era el caldo de cultivo perfecto para la aparición de ratas y un foco de infección e insalubridad.

El pasado mes de febrero los vecinos se juntaron siguiendo un llamamiento realizado a través de las redes sociales. Desde entonces, han superado numerosas barreras y su objetivo principal era lograr que el Principado cambiara su posicionamiento inicial y atendiera a sus peticiones.

La unión y la lucha de los vecinos ha logrado salvar el edificio que finalmente se rehabilitará. Así lo han confirmado los directores generales de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, y de Vivienda, Daniel Sánchez, respectivamente, quienes ayer se reunieron con los vecinos a los que explicaron el borrador de los pliegos del concurso público.

Preservar el patrimonio

El pliego contempla la conservación del cuerpo delantero del complejo ovetense y buena parte de la zona verde, tal y como reivindicaban los vecinos. A partir de ese mínimo de preservación, se establece una mayor puntuación para aquellas propuestas que apuesten por una conservación superior del edificio.

El documento también recoge que obtendrán una mejor valoración los proyectos que planteen una mayor conservación de las zonas verdes actuales. En ese cómputo puede incluirse una superficie de cubierta plana ajardinada acondicionada para la estancia y recreo de los residentes.

“Tenemos una propuesta de pliego en el que se va a obligar a los licitadores a preservar todo el frente del edificio en su totalidad, no solo la fachada, sino el primer bloque del edificio”, ha señalado Ruiz Latierro.

El director general ha añadido que se han incluido criterios patrimoniales y sociales y se incorporará a un técnico de la Dirección General de Patrimonio en el jurado encargado de la adjudicación.

Según los datos facilitados por el Principado, el proyecto se realizará a través de la fórmula del derecho de superficie. El superficiario que resulte ganador del concurso público gestionará la propiedad durante 70 años bajo la supervisión del Gobierno del Principado y será el responsable de la edificación.

Esta iniciativa supondrá una inversión de casi 6.289.023 euros, de los que 1.450.000 corresponden a fondos europeos Next Generation y los 4.839.023 restantes los aportará el superficiario. La finalización de la construcción está prevista para 2026."

Esperemos que del papel el proyecto pase a la realidad y que, cuando vengáis, encontréis el histórico edificio luciendo en todo su esplendor y dando servicio, readaptándose a los nuevos tiempos. Y es que esto es La Malatería, un edificio con más de 800 años de historia de Oviedo, como dice y como titula su reportaje del mismo para La Voz de Asturias del 24-11-2023 la periodista Esther Gutiérrez, repasando su historia, haciendo patente su presente, y planteando su futuro:

"Oviedo tiene mucha historia y gran parte de ella se cuenta por sus edificios. Uno de los mas antiguos es La Malatería. Ubicada en el barrio de San Lázaro, se trata de la institución sanitaria más antigua de Asturias, «y posiblemente de España». Aunque lleva más de una década cerrado, este complejo en el que se acogían a ancianos y enfermos (de aquella se llamaban «malatos», de ahí el nombre) desamparados puede presumir de contar con 800 años de actividad casi ininterrumpida. Una edificación que nunca cambió de sitio ni tampoco perdió su carácter hospitalario; sin embargo, sí que tuvo diferentes nombres en sus primeros siglos. También en los últimos tiempos tuvo distinta finalidad.

Aunque el actual edificio data del año 1929, el origen de esta Casa de la Caridad se remonta al siglo XII, puesto que en ese mismo emplazamiento ya en el año 1146 existía un hospital de leprosos, tal y como recoge Tolivar Faes en su obra Hospitales de Leprosos en Asturias. En un primer momento, esa malatería era conocida como «Santa María de Cervielles», hasta que en el año 1235, en un documento de venta, aparece bajo la advocación de San Lázaro, «una denominación que dará más adelante nombre al barrio». Dichos topónimos coexisten al menos hasta el siglo XV, momento en el que empieza a llamarse «Entrecaminos». Un nombre que es utilizado hasta principios del siglo XVI, puesto que, a partir de ese momento, el edificio empieza a denominarse con el simple apelativo de San Lázaro.

Desde entonces, el nombre no ha cambiado y a día de hoy es el que se conserva. Lo que sí ha evolucionado ha sido, como decíamos, su actividad. Desde sus inicios el edificio era un centro hospitalario en el que se albergaban enfermos de lepra de ambos sexos. «La prueba terminante más antigua de dicha actividad nos la da un documento de agosto de 1251», según Tolivar Faes, pues en él se menciona a una «malata (enferma) de Cervielles», «siendo la más antigua que conocemos».

De esta manera, «los malatos ya disponían en aquel tiempo de una leprosería próxima a la ciudad», asegura Tolivar Faes, quien afirma que estos «tenían que gozar de una libertad mucho mayor que la que tradicionalmente se les venía dando en todo el mundo». No obstante, en el año 1274, en el concejo de Oviedo se estableció una orden por la que se prohibía la entrada de leprosos, puesto que estaba extendida la idea de que estos podían contaminar las aguas. Una premisa que «queda patente en el nombre de Gafo con que aún se designa el riachuelo que pasa al pie de la malatería».

Cuando en el siglo XV el ayuntamiento de Oviedo se hizo cargo de la gestión de La Malatería, aparte de nombrar al administrador del hospital, estableció como requisito que los leprosos que estuviesen internos debían ser vecinos del concejo. Además, «a ninguno se les podía cobrar propina alguna a su entrada». Por el contrario, los enfermos sí que debían recibir 73 reales y medio de donativo por Navidad y otro tanto por San Juan, tal y como apunta Tolivar Faes en su obra.

En el caso de que los enfermos «hacendados» quisieran abandonar la malatería para evitar el contagio, podían hacerlo «siempre que no se les dé la limosna ordinaria». De la misma manera, pero en este caso para impedir que los leprosos anduviesen por la calle y por ende propagando la enfermedad por el concejo, se les ofrecía la posibilidad de «tener una criada» para que esta fuese la encargada de pedir la limosna que ellos solían suplicar, les sirviese y les llevase el agua.

Cada uno de ellos, antes de ser ingresado, debía pasar un reconocimiento médico que tenía que acreditar «la necesidad de que se hallase enfermo». Sin embargo, «es seguro que, desde su fundación, las malaterías acogiesen por error de diagnóstico enfermos no leprosos». Es por ello que llegado el siglo XVIII, «los verdaderos malatos deberían ser la excepción». De ahí que en 1751, de los 21 ingresados, 11 fueran dados de alta.

Por aquel entonces, a excepción de las visitas médicas que recibían por San Juan y Navidad, los enfermos no recibían ningún tipo de asistencia médica, puesto que escaseaba el número de médicos, cirujanos y barberos. Lo cierto es que para todo el Principado, tan solo había «cuatro o seis» facultativos, según Tolivar Faes. Es por ello que los pacientes fallecían a los pocos meses de su internamiento, ya que la encargada de atenderlos era la criada, y el único tratamiento que les administraba era el aislamiento. Al igual que hoy en día, y tal y como se ha hecho con la pandemia del coronavirus, «era el único medio útil de evitar la difusión de la enfermedad».

Desaparecen las malaterías de Asturias, salvo la de San Lázaro

Con el paso de los años, la lepra fue «casi» desapareciendo. Esto, sumado a «la secular mala administración de las malaterías, la no despreciable riqueza que poseían, la necesidad de reducir al trabajo a los pobres sanos; recoger a los huérfanos y expósitos; y doctrinar y hacer laboriosos en parte a los inválidos», llevaron al regente Isidoro Gil de Jaz a pedir en 1751 a Fernando VI la centralización de las malaterias.

Tras esta petición se inició el proceso de construcción de un hospital general, que hoy en día es el Hotel de la Reconquista. La construcción de este Real Hospicio trajo consigo la desaparición de las malaterías que rodeaban el concejo, excepto la de San Lázaro, que quedó en pie. Sin embargo, en ese momento el edificio dejó de recibir leprosos y pasó a «recoger y sostener» pobres que, por su ancianidad o impedimento físico, estaban imposibilitados para ganar el sustento, tal y como señala Fermín Canella en su obra El libro de Oviedo.

Ya en 1853 la malatería de San Lázaro fue declarada como asilo provincial. «En su organización y reforma trabajó asiduamente su director Joaquín Palacios, luchando con los inconvenientes del local, siendo los gastos anuales del asilo, sufragados por la provincia, 39.000 pesetas», apunta Fermín Canella. En aquel momento, en el edificio había 163 personas acogidas —102 mujeres y 61 hombres—. «Costando la estancia de cada asilado 0,62 pesetas aproximadamente por todos los conceptos del presupuesto, incluyendo alimentación, vestido, calzado, educación, personal administrativo, reparación del edificio, etc.», detalla el historiador.

Sustitución del edificio y creación de residencia de mayores

La malatería de San Lázaro también mantuvo este servicio hospitalario en el siglo XX; sin embargo, se decidió modernizar el edificio. Es por ello que, tras legar Víctor Julio Cano y Mata Vigil su fortuna en 1929, se sustituye el antiguo complejo por el que puede verse en la actualidad. Tras dicha remodelación, la gestión del centro pasa a manos de Cáritas y el Ayuntamiento de Oviedo. Cabe recordar que durante la revolución de Oviedo de 1934 el edificio se convirtió en sede del últime comité revolucionario, tal y como asegura el historiador Diego Díaz Alonso.

No es hasta el año 1983 cuando el Gobierno del Principado se hace cargo de la institución convirtiéndola en una residencia para personas de la tercera edad. De esta manera, el edificio forma así parte de la red de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) hasta que en el año 2010 cerró sus puertas debido a los desperfectos en el inmueble, obligando a trasladar a los usuarios a otros centros del concejo. «Se les prometió que iban a traerlos de vuelta y ya han pasado 13 años de entonces», lamenta María Teresa Martín, presidenta de la asociación de vecinos de San Lázaro, quien denuncia el mal estado en el que se encuentra la malatería.

«Nos prometieron que iban a venir a limpiarla cada seis meses, pero la maleza no deja de crecer, hay ventanas abiertas y seguro que dentro hay alguna que otra paloma», implora esta vecina del barrio, antes de exigir la declaración del edificio de La Malatería como patrimonio cultural. «Llevamos pidiendo esta protección por la historia que tiene desde el año 2008, nos prometieron que iban a hacerlo pero nada», apunta.

«La Malatería en San Lázaro es como la Catedral a Oviedo»

Lo cierto es que la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo aprobó el 9 de mayo del 2008 la propuesta llevada a cabo por la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda para proteger el edificio por su valor patrimonial e histórico; sin embargo, el acuerdo no se cerró. De hecho, si se incluye en el Catálogo de Edificios y Lugares de Interés del concejo de Oviedo se evitaría que en un futuro próximo se derribase, ya que al fin y al cabo «su estado es de pena y vergüenza». Para impedir que esto ocurra, los vecinos del barrio han recogido firmas y cada dos por tres se manifiestan para conservar el edificio.

Futuros usos de La Malatería de San Lázaro

Para los vecinos del barrio, «La Malatería en San Lázaro es como la Catedral a Oviedo». Forma parte de la identidad de la zona y de la historia de la misma. Es por ello que quieren mantener el edificio y que este albergue servicios sociales «como siempre se hizo». Mientras que los diferentes partidos políticos estudian los posibles usos que puede tener esta casa de la caridad, tras realizar la rehabilitación pertinente, desde la asociación de vecinos de San Lázaro proponen crear una guardería de 0 a 3 años, una biblioteca, así como un comedor al que puedan acudir personas mayores a un módico precio. «No queremos que se creen en ella pisos sino que se destine a algo que haga bien a todo el mundo como siempre hizo», sentencia María Teresa Martín."

"Puede que las historias se mezclen. Sucede con todas las hagiografías. En Jerusalén, Jesús fue recibido por un leproso: Simón. Durante el transcurso del encuentro, apareció María de Magdala, hermana de Lázaro, y Cristo, omnipotente, curó al primero; amó a la segunda y al tercero, tiempo más tarde, lo resucitó. Esa era la relación de los supuestos hechos en el siglo XIII, cuando Jacobo de la Vorágine plasmó todas aquellas historias en “La leyenda dorada”, el manual de santos que definió, a partir de entonces, la iconografía cristiana. Pero la fantasía es voluble. Quien ha pasado a la historia como el leproso más famoso de los cristianos no es Simón, sino Lázaro. Y de esa leyenda, y de la terrible enfermedad que produce el Mycobacterium leprae, nacieron nuestros lazaretos; los barrios y las parroquias advocadas a San Lázaro, que en Asturias son multitud. Pero también una historia de caridad y cuidados que ahora, más de dos mil años después de las andaduras del leproso Simón y de su ‘colega’ Lázaro, podría estar a punto de desaparecer.

Era la lepra una “enfermedad que pone el cutis muy áspero, y cubriéndolo de costras feas y asquerosas, en parte negras, y en parte blancas, vá royendo las carnes con mucho comezón”. Eso puede ocurrir no solo por la Mycobacterium leprae, una bacteria que no sería descubierta hasta bien avanzado el siglo XIX. De tantas clases de lepra que se describieron, hasta hubo una asturiana: el mal de la rosa o pelagra, enfermedad “horrible y contumaz” según su descubridor, Gaspar Casal, y que se manifestaba con incómodas placas sobre la piel, aunque estas no fueran producto de ningún contagio, sino de la carencia de vitaminas propia de una sociedad pobre que desconocía las propiedades de nixtamalizar el maíz de la boroña. Fuera como fuera, lo cierto es que la lepra, o, mejor dicho, las lepras, avanzaron de la mano de los movimientos de población, y pronto requirieron de centros donde, más que curarlos, pudiera apartarse a los enfermos de la sociedad. En 1251, cuando De la Vorágine se afanaba ya en recopilar las vidas de todos los santos para su Leyenda Dorada, alguien mencionó, en el cartulario de San Vicente, a María Martín, “la malata de Cerviellas”. La primera leprosa de la que tengamos constancia documental del centro que dio nombre, en Oviedo, al barrio de San Lázaro.

Aquella fue una leprosería particular. Lo primero, por su nombre, tan variable. De aquella primera denominación se pasaría a la de Entrecaminos, y a la más sencilla de San Lázaro después, por más que eso pudiera llevar a error con la otra malatería ovetense, San Lázaro de Paniceres. Lo segundo, por ser municipal y no eclesiástica, al menos desde 1526, según ratifica el reconocimiento médico de la ‘malata’ María González de Perera, quien “se avia corrompido por la conversacion que tubo con los leprosos”, y a la que ordenaron dar traslado a Paniceres. Aún antes, en 1494, las Ordenanzas de Hernando de Vega aseguraban ya que “la administración y gobierno [de la Malatería de San Lázaro] es de la ciudad”. El ayuntamiento tenía que nombrar al capellán para decir la misa a las y los malatos; proporcionarles una criada que ejecutase las operaciones que no podían hacer por prohibírseles acercarse a la ciudad y de controlar que allí fueran atendidos siempre “doce o más leprosos”, todos vecinos de Oviedo; todos, también, pobres de solemnidad, salvo alguna que otra excepción.

Una pandemia en remisión

Bien fuera porque el conocimiento sobre el origen no siempre contagioso de las lepras fuera ampliándose, bien porque los hábitos higiénicos mejorasen o bien porque, ahora, se tendiera a unificar todas las dolencias en un solo hospital, también las malaterías llegaron a su fin. La de Paniceres, homónima de aquella de Cervielles, estaba ya en ruina en 1782, cuando ingresó su último malato, Francisco González. Pronto, el culto de aquel segundo San Lázaro (Paniceres sí era sostenida por la Iglesia) pasó a darse en San Pedro de los Arcos. Treinta años antes, sobre 1750, Isidoro Gil de Jaz, regente de la Audiencia de Asturias, había comenzado a desmantelar el sistema, muchas veces dado a encubrir corruptelas, de las malaterías, centralizando todos sus recursos en el Hospicio general. Nació, así, el edificio que hoy alberga el hotel Reconquista, en la calle nombrada según el apellido del insigne regidor.

De modo que desaparecieron las leproserías y, al no ser ya visible el mal, este también pareció difuminarse, empequeñecer, sobremanera ante el siglo que vio nacer el monstruo del cólera. No fue así. En 1878, la lepra, que se creía extinta, volvió a aparecer. Retoñaba, según decía la Gaceta de Madrid del 8 de enero, “unas veces en Asturias, otras en Castellón”, haciéndose preciso establecer centros especiales para albergar a los leprosos allá donde ya no existieran hospitales de San Lázaro; confinar en ellos, gratuitamente, a los enfermos que fueran pobres de solemnidad o, en su defecto, aislarles “ya en las afueras de las poblaciones, en chozas o barracas, ya en casas independientes”. Se procurarían, además, carnes y legumbres en aquellas poblaciones donde los pobres comieran, por costumbre, solo pescado; se desecarían los pantanos y se controlaría el estado de corrupción de las carnes de cerdo en el mercado; se prohibiría que las madres leprosas criasen a sus bebés y las vacunas, que por entonces aún se obtenían, a veces, del raspado de las pústulas de los enfermos, no se tomarían en niños aquejados de este mal. Pero fue cosa breve. Las leproserías se arruinaban ya, abandonadas -la última en caer fue, hace un par de años, la de Vallobal (Piloña)- y víctimas de la ruina. Menos la de Cervielles."

Llegando a dicha calle subimos a la derecha, en dirección a la entrada y fachada principal de La Malatería

Las conchas doradas en el suelo, de bronce, señalizan el trazado urbano del Camino y complementan su balizamiento junto con las flechas amarillas, placas indicadoras y otra cartelería y algunos azulejos

"Desde su creación, el edificio asistencial ha cambiado varias veces de nombre y de función a lo largo de sus más de 700 años de antigüedad. Siendo así el establecimiento sanitario más antiguo de Asturias.

En sus orígenes, era un hospital de acogida de malatos o enfermos del mal de lepra, enfermedad ya existente en Asturias desde fines del siglo IX. La primera referencia diplomática sobre el hospital, aunque probablemente su origen sea anterior, es un documento del año 1251 en el que se habla de «María Martín, la malata más antigua que conocemos de Cervielles». Se encontraba fuera de las murallas de la ciudad. Así, existen unas Ordenanzas de 1274 en el Archivo del Ayuntamiento de Oviedo en las que se establece que «ningún malato entre en la villa como no fuese el día de la Cruz, hasta mediodía». Quien lo incumpliese «Por la primera vez, sáquenle á guillobadas e por la segunda lo batan e por la tercera que lo quemen». De esta época se conservaba, hasta la construcción del edificio actual, una capilla de ábside semicircular que, según F. Canella, era de patronato de la Justicia y Regidores de Oviedo y contaba con dos imágenes de San Rafael (o del Santo Ángel de la Guarda, según Tolivar Faes) y de San Lázaro del escultor Antonio Borja.

Es frecuente la relación entre los hospitales de leprosos y las advocaciones de Santa María Magdalena y San Lázaro. Por ello, el barrio o arrabal donde se encontraba la malatería recibió posteriormente esta denominación de San Lázaro. Generalmente, el crecimiento de las ciudades medievales fuera de las murallas seguía el trazado de las principales vías de comunicación. En el caso de Oviedo, el arrabal más extenso era el que surgió en torno al camino de Castilla tras cruzar la Puerta de Cimadevilla. Aluden a este camino otras denominaciones del hospital. De este modo, en el inventario de parroquias del obispo D. Gutierre (1385) figura la malatería «Santa María del Camino» y, en el siglo XV, figura como «Capellanía de Santa María Magdalena de San Lázaro de Entrecaminos». En la ciudad existía otra malatería, a cuatro kilómetros de Oviedo, en Paniceres.

Con las mejores condiciones higiénicas, a partir del siglo XVIII, la lepra comienza a desaparecer dedicándose entonces el edificio a recoger a pobres desasistidos. El fin de la enfermedad y el aumento de mendigos y huérfanos impulsó al regente Isidoro Gil de Jaz a centralizar todas las malaterías de Asturias en un «Hospicio y Hospital de Huérfanos, Expósitos y Desamparados». En un principio su ubicación fue esta malatería de San Lázaro pero, dado lo insuficiente de las instalaciones, se levantó un edificio de nueva planta para albergar el Hospicio Provincial, el hoy hotel Reconquista. Con la construcción de este hospital la malatería de San Lázaro, al igual que otras muchas de Asturias, perdieron parte de sus funciones. Más adelante, en 1754, se convirtió en asilo provincial para ancianos y enfermos mentales desamparados.

Sucesor de esta antigua malatería es el edificio actual, construido en 1929 gracias al legado de Víctor Julio Cano y Mata Vigil, en cuyo honor el albergue lleva actualmente su nombre. En él, gestionado por Cáritas Diocesana y el Ayuntamiento de Oviedo, bajo patronato del Principado, existe un Albergue de Transeúntes y una Casa Acogida. Además, en diciembre de 2007, se inauguró un Centro de Día donde las personas sin techo puedan guarecerse de las inclemencias del tiempo, asearse o lavar su ropa."

"Hay dos hombres llamados Lázaro en la biblia. El primer Lázaro es el de la historia contada por Jesús (Lucas 16:19-31). Lázaro era muy pobre, probablemente sin hogar y sin duda un mendigo (Lucas 16:20). Él a menudo permanecía echado a la puerta de un hombre rico con la esperanza de recibir las migajas que caían de su mesa. Los dos hombres murieron, y Jesús habla de cómo Lázaro fue llevado al "seno de Abraham", un lugar de consuelo y descanso, mientras que el hombre rico fue al "infierno", un lugar de tormento (Lucas 16:22-23). Algunos estudiosos de la biblia creen que Jesús estaba contando una parábola, es decir, una historia ficticia que no pretende ser un relato literal. Sin embargo, Jesús utiliza nombres reales en la historia, Él no interpreta la historia, y tampoco se le añade una moraleja al final. Jesús deja que la historia se presente por sí misma. Debido a estos detalles, la historia de Lázaro y el hombre rico podría ser un relato verdadero, sobre el destino real de Lázaro y el incrédulo hombre rico. De cualquier manera, la enseñanza de Jesús sobre la realidad del cielo y del infierno es clara. El Lázaro en la historia de Jesús, no aparece en ninguna otra parte de la biblia y, si fue una persona real, no sabemos cuándo en la línea de tiempo de la historia pudo haber vivido.

El segundo Lázaro, también llamado Lázaro de Betania, fue el hermano de María y Marta. Estos tres hermanos fueron amigos y discípulos de Jesús, y ellos eran personas que Jesús amaba (Juan 11:5). Una vez, un mensaje urgente llegó de Betania a Jesús: Su amigo Lázaro había enfermado, y María y Marta querían que Jesús viniera para sanarlo, porque estaba a punto de morir. Entonces, Jesús desconcertó a Sus discípulos y amigos. Comenzó diciendo: “Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella” (Juan 11:4). Entonces Jesús permaneció dos días donde estaba, antes de sugerir que volvieran a Judea donde estaba Lázaro, pero también donde los enemigos de Jesús recientemente también habían intentado apedrearlo (Juan 11:5-8). Durante el retraso de Jesús, Lázaro murió, pero Jesús se refirió a Lázaro como que está "dormido" y dijo a los discípulos que Él iba a despertarle (Juan 11:11). Los discípulos le respondieron: "Señor, si duerme, sanará", pensando claramente en el reposo físico (Juan 11:12). Luego, Jesús les dijo claramente que Lázaro había muerto, pero aun así iban a verlo (Juan 11:14). Tomás expresa perfectamente la frustración confusa de los discípulos diciendo: "Vamos también nosotros, para que muramos con él" (Juan 11:16); él vio que Jesús estaba decidido, pero sabía de los peligros de tal viaje (Juan 11:8).

Cuando llegaron a la casa de Lázaro en Betania, encontraron a María y a Marta desconsoladas. Habían enterrado su hermano cuatro días antes. Jesús no había venido a ayudar. Estaban confundidas y frustradas, aunque su fe en Jesús estaba intacta (Juan 11:17-36). Todo quedó claro cuando Jesús hizo lo inesperado: Fue a la tumba de Lázaro y lo resucitó de entre los muertos (Juan 11:43-44).

Todo el episodio de la enfermedad, la muerte y resurrección de Lázaro, obró para dar gloria a Dios y para aumentar la fe de los seguidores de Jesús, así como Jesús había dicho cuando oyó de la enfermedad de Lázaro. Justo antes de que resucitara a Lázaro, Jesús oró: "Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado" (Juan 11:41-42). La oración de Jesús fue respondida: Lázaro volvió a la vida, y "muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él" (Juan 11:45).

Cuando Jesús llamó a Lázaro, éste salió de la tumba; no era un zombi, un medio muerto o un muerto viviente, sino que estaba completamente vivo y sano. Tal es el poder de Cristo. Las escrituras nunca registran lo que Lázaro experimentó durante sus cuatro días en el sepulcro. Suponemos que su alma/espíritu estaba en el paraíso, donde estaba el otro Lázaro.

Después que Lázaro fue levantado de entre los muertos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos conspiraron para matarlo, porque muchos que testificaron del milagro creyeron en Jesús (Juan 12:9-11). Los enemigos de Cristo no podían negar el milagro; la mejor alternativa, en su opinión, era destruir la evidencia; en este caso, la evidencia era una persona viva. Sin embargo, no pudieron detener la propagación de la verdad."

La extensión del culto a San Lázaro y con él a María Magdalena llegó a lugares relativamente cercanos en el contexto occidental europeo pues algunas tradiciones los sitúan como llegados a Provenza, área con la que existen evidentes relaciones sociales y culturales desde antiguo, incentivadas y multiplicadas con la reapertura de los viejos caminos de comunicación de las vías romanas y anteriores, sobre todo llegando a la baja Edad Media y las peregrinaciones, lo que favorecería la propagación de su veneración aún más, leemos en Libre:

"En San Lázaro se da la confluencia de dos personajes distintos: San Lázaro, amigo de Jesús – que fue canonizado por la Iglesia Católica Romana – y Lázaro, el pobre mendigo representado como un anciano melenudo y barbudo que viste harapos y usa un par de muletas, con las piernas llenas de llagas y rodeado de perros, que siguen las masas populares:

“Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas”.

Origen

Lázaro es un nombre significativo en el idioma de Israel. Quiere decir: “Dios es mi auxilio”. Lázaro y sus dos hermanas, Santa María de Betania y Santa Marta, eran amigos de Jesús y le invitaban a su casa en Betania, cerca de Jerusalén, donde era amado y acogido.

Señal de su intimidad con Jesús es el hecho de que éste, aún yendo a resucitarle, luego de morir Lázaro, lloró, al contemplar el duelo de María y Marta. Uno de los milagros más grandes atribuidos a Cristo por la religión cristiana fue, precisamente el traer de nuevo a la vida a Lázaro. A estos episodios se limita la mención de Lázaro en el Nuevo Testamento. Según las tradiciones judeo – cristianas acompañó a San Pedro a Siria o que fue embarcado por los judíos en Jaffa en una nave que hacía agua y sin velas, con sus dos hermanas y otros cristianos hasta que llegó a la isla de Chipre. Lázaro fue, según esa tradición, elegido obispo de Kition y murió 30 años después.

En el siglo XI, la leyenda provenzal de Santa María Magdalena, pone a Lázaro como obispo de Provenza y muerto como mártir en Francia. Incluso el Papa Benedicto IX, al consagrar la Iglesia de San Víctor de Marsella, afirmó que sus reliquias estaban ahí (lo único cierto de todo esto es que hubo un Lázaro obispo de Marsella, pero en el siglo IV).

Su veneración

Su veneración es muy antigua. La gallega Eteria, una peregrina a Jerusalén en el siglo III, describe sobre la gran procesión que se hacía el sábado anterior al Domingo de Ramos al «Lazarium» o tumba de San Lázaro (esta procesión aún se celebra por parte de la Iglesia Ortodoxa).

En año 890, el emperador León VI construyó una iglesia y un monasterio en su honor en Constantinopla y trasladó allá una parte de las pretendidas reliquias, que se hallaban en Chipre.

La veneración a San Lázaro «de las muletas» existió y existe aún en la Iglesia (en San Nicolás de Bilbao se venera una estupenda talla). Vitrales, frescos, tallas, hablan de la veneración a este personaje, ligada junto a San Roque a los leprosorios y hospitales, pues padeció la lepra (aunque el Evangelio no lo dice). Además de las muletas y los perros, sus otros atributos son una campanilla o matraca, (instrumentos medievales que tenían que portar los leprosos para anunciar su presencia y la gente se alejara)."

"Si un leproso huía a la ciudad y le pillaban, regresaba de vuelta con una patada; a la segunda, le daban 50 palos; y a la tercera, lo mataban. La dura norma, recordada por Josefa Sanz, profesora de Historia de la Universidad de Oviedo, la recogen las ordenanzas municipales de 1274 y se aplicó durante siglos a todos los residentes de La Malatería de Cervielles.

El desaparecido centro situado a las afueras de Oviedo -entonces el límite lo marcaba una muralla sobre la que ahora se asienta el Ayuntamiento- pasó a dedicarse a San Lázaro, santo protector de los leprosos, en el siglo XV. Sin pretenderlo, sus repudiados huéspedes también bautizaron al río cercano: se decía que los llamados gafos (gente contaminada) se aseaban en estas aguas.

Con los siglos, la ciudad absorbió el barrio y la actitud hacia sus inquilinos cambió. Del centro de Cervielles sólo queda el nombre y su historia en los documentos de la época y en los libros del doctor José Ramón Tolivar Faes (como 'Hospitales de leprosos de Asturias durante las Edades Medias y Moderna', 1966). Construido un nuevo edificio en 1929 sobre sus cenizas, llamada Casa de Caridad de San Lázaro, y cambiado su uso (en un principio acogió a todo tipo de desamparados y ahora a mayores) ya no genera repulsa, sino todo lo contrario.

Los vecinos de San Lázaro aprecian tanto la residencia que, gracias a la proposición de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (ASCIZ), aplauden desde el pasado miércoles que el Ayuntamiento procure la protección del edificio y lo salve de la piqueta. Será en el Pleno Municipal de junio, cuando proponga incluirlo en el Catálogo de Edificios y Elementos de Interés del Concejo de Oviedo.

«Siempre lo repito: para nosotros es como para Oviedo La Catedral». Habla así María Teresa Martín, presidenta de la asociación de vecinos de San Lázaro, donde vive desde hace 35 años.

Su padre se alojó durante tres años en la residencia de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). El Principado sustituyó en la gestión a las religiosas de San Vicente de Paul. María Teresa recuerda con nostalgia a «las monjas, que eran muy buenas y daban mucho cariño a los mayores».

En aquella época ya vivía allí Isabel Dago. Su madre no podía cuidarla y la envió a San Lázaro con 12 años. Al cumplir los 30, con una situación más estable, regreso a la casa familiar, pero nunca rompió el lazo. Al morir su progenitora, retornó a La Malatería. «Y allí sigue a sus setenta y pico años. Antes se recogía a gente de cualquier edad», justifica Javier Llaneza, recepcionista del centro. Ahora quienes ocupan las 84 plazas son, en su mayoría, personas asistidas.

Pero no todos se recluyen en La Malatería. «A algunos los veo comprando en el supermercado o de paseo, y a otros los vamos a visitar con frecuencia los vecinos del barrio», dice María Teresa.

La residencia también ha dado buenos disgustos a San Lázaro. «Había una capilla preciosa al lado, donde se bautizó y casó mucha gente del barrio pero la tiraron en la etapa de Antonio Masip y ahora está allí el centro terapéutico».

El respaldo vecinal frenó el segundo palo. La Consejería de Bienestar Social en la anterior legislatura, gobernada por IU, quería trasladar de forma permanente a los ancianos a la futura residencia de Ciudad Naranco y ubicar allí oficinas. Tras varias protestas, la Administración reformará el edificio para mantener el uso y lo abrirá a más generaciones. «Que la mejoren está bien. Pero que La Malatería siga siempre aquí porque la llevamos muy dentro», resume María Teresa."

«¿Quién sabía, por ejemplo, que el antiguo nombre de San Lázaro era Cervielles?», se preguntó el historiador de los Truébano. Por eso en su obra detalla que hasta el siglo XV así se llamaba este barrio, «o Santa María de Cervielles», puntualiza.

El autor también dedica un capítulo a la historia de la Malatería, tan unida a este barrio. «Fue una pena que en el año 1928 fuera derruida, y más aún su capilla, construida en el siglo XIII, que era de estilo románico». Lo único que se conservó fue una imagen de San Lázaro que fue llevada a la capilla del Hospicio.

El autor también repara en el año 1878, cuando se comenzó a modernizar San Lázaro con su mercado y fábrica de cerillas."

LA MALATERÍA NO SE TIRAGRACIAS A LA LUCHA DE LA PLATAFORMA CIUDADANA

"Hubo también por el barrio del Águila, en San Lázaro, una fábrica de "cerillas fosfóricas", fundada en 1862 por D. Pedro San Román que confeccionaba diariamente doscientas cajas de cerillas ordinarias, entrefinas, extrafinas y aromáticas; poca gracia le harían a éste los mecheros"

De todas maneras, estos edificios que vemos ahora no son, obviamente de la posguerra, sino de las nuevas actuaciones urbanísticas acometidas en San Lázaro entre finales del siglo XX y principios del XXI. Una familia al menos, los Truébano, ha permanecido en este barrio desde que era una aldea del extrarradio, de ellos escribe Ángel Fidalgo en La Nueva España del 10-10-2010:

"Los Truébano, después de casi cuatrocientos años, siguen viviendo en su barrio, que es el de San Lázaro. Y lo han hecho de forma ininterrumpida. Una fidelidad, ésta, digna de estar en el «Libro de los Récords Guinness», y que ya forma parte de la historia de Oviedo.

Los últimos Truébano que aún residen en el barrio, adonde llegaron sus antepasados al menos en el año 1632 según está documentado en los archivos eclesiásticos, son las hermanas Nieves, Manolita y Aniceta del Truébano. Las dos últimas, junto con su sobrina Noemí, que es la presidenta de la comisión de cultura del Centro Asturiano, se reunieron en la plaza de San Lázaro para echar una vista atrás y disfrutar de los recuerdos.

Todo empezó en la casa solariega que la familia tenía ya en 1632 en el Caño del Águila, en este barrio tan ovetense, y que estuvo abierta hasta que en 1992 fue derribada. A Noemí, la última en nacer en esta casa, aunque ya no reside en el barrio, le gusta visitarlo periódicamente.

«Todas nacimos en esa casa, de la que ya sólo nos quedan el recuerdo de una infancia feliz y unas fotografías», comentaba Noemí del Truébano mientras su primo Nicanor Díaz, el historiador de la familia y también de San Lázaro -son sus grandes pasiones-, sacaba viejos legajos con los resultados de sus investigaciones.

«Mis hermanas y yo estamos orgullosas de seguir viviendo en San Lázaro; creo que ya no podríamos ir a otro lugar, porque entonces perderíamos una parte importante de nuestra identidad». Esta reflexión en voz alta la hizo Manolita con la aprobación de su hermana Aniceta. A la improvisada reunión familiar no pudo asistir Nieves, la mayor, por encontrarse convaleciente de una caída, ni Orlanda, a la que los azares de la vida llevaron a vivir a Madrid, desde donde tiene siempre presente su San Lázaro natal.

«Este barrio no sé lo que tiene, pero a todos nos engancha, sobre todo antes, cuando era más rural que urbano y muchas familias vivían de la agricultura», explicaba Aniceta mientras ojeaba la publicación «Pequeña historia del barrio de San Lázaro» escrita por su primo Nicanor Díaz.

Este «librillo», como prefiere denominarlo el autor por sus pocas páginas, refleja también las aportaciones que algunos de sus antepasados realizaron a la sociedad ovetense, como Manuel del Truébano, que en tiempos de la I República se convirtió en el primer concejal de Agricultura que tuvo el Ayuntamiento de Oviedo.

«Como vivía en la casa del Caño del Águila y nuestra familia se dedicaba a la agricultura, siempre estuvo muy sensibilizado con estos temas y sus problemas», explicó Noemí. Fue también este concejal el que dio un gran protagonismo a los alcaldes de barrio.

Otro miembro de esta familia, Rufino Truébano, fue un destacado canónigo de la Catedral en los años treinta y fundador de Acción Católica. Además, introdujo la enseñanza del catecismo en San Lázaro."

El Prau Picón está en la cima de un monte llamado San Cipriano, actualmente totalmente edificado, donde se hizo el cementerio municipal en 1808 aprovechando la existencia de una ermita en el lugar con esta advocación. En 1885 se hizo el nuevo cementerio de El Salvador y este cayó en desuso, empezando a trasladarse los cadáveres

"Subir hasta allí, el denominado Monte Tabor de Oviedo, aunque sin Transfiguración (lugar antes de seminaristas a cientos, con sotanas negras, fajines azules y bonetes con borla azul, repartiendo estampitas de santos) podía y puede hacerse de varias maneras, topándose, en cualquiera de las vías, con muchos clérigos. Dos maneras principales de subir:

a.- Por la escalera infinita que parte de la Plaza de San Miguel. Por ella subían clérigos tan destacados y prometedores como los jóvenes curas, Paquín y Novalín, de pueblo ambos, de Ferroñes y de Nava, respectivamente, y no, por eso mismo, del «Oviedín del alma», aunque terminados en «in» aquéllos, un «in» tan del «Oviedin». El primero, Paquín, por haber cuidado a un arzobispo al que se «fue la cabeza» (Lauzurica) —así se decía de los desmemoriados— llegó a ser Eminencia por cardenal, con enterramiento de postín en la Catedral de Toledo, primada de las Españas. El segundo, Novalín, por ser muy listo y con honduras de sabio, incluso jovellanista, no pasó de Reverendo o Monseñor, y eso que trabajó en Roma, estando sus restos, no en Iglesia o Catedral, sino en cementerio de pueblo. Cosas de la Ecclesiam suam, que escribiera Pablo VI...

b.- También se podía subir por la calle de Sacramento, girando arriba a la izquierda, bordeando lo de Castelao, teniendo enfrente las potentes antenas de un «chalet» de espías del cuerpo de Transmisiones militares, vecino de las Aguadé solteras. Esa calle, la de Sacramento, no asfaltada, sino de mucho barro, con postes de palo para sostener cables de luz, a la derecha subiendo había una fábrica de caramelos y a la izquierda Manzanares guardaba su tesoro (El Tabularium). Entre lecheras y pollinos transitaban canónigos, como don Martín, de Grado (los llamados Martín solían ser de Grado), o beneficiados catedralicios, como don Gonzalo, de Toro (Zamora), como el vino gordo o los churros de la churrera «La Toresana».

A mí lo de los beneficiados, sin derecho a coro, y los canónigos catedralicios, siempre en coro, tan diferentes, en saberes y sueldos principalmente, siempre me interesó. De eso conversé mucho con don José Franco, paseando ambos cerca del portal de su casa en la calle Jovellanos, el cual, habiendo sido beneficiado, pasó luego a canónigo, sin opositar teologías ni misterios trinitarios como don Eliseo Gallo, y que, congestionado, portó reliquias santas en traslado a la Cámara Santa en la Catedral de El Salvador.

A mí, las escaleras, las de la letra a), siempre me recordaron las romanas, que partiendo de la Piazza di Spagna, siempre Inmaculada, subiendo al cielo, llegan a la Trinità dei Monti, llamada con más propiedad la iglesia de la Santissima Trinità al Monte Pincio..."

"A principios del siglo XX precisó la ciudad de una vía que por su zona suroeste conectase el barrio de San Lázaro con el Naranco pasando por Fresno y La Argañosa. Inicialmente Muñoz Degraín abarcaba únicamente el tramo entre González Besada y Sacramento, donde se ubicaba la desaparecida Iglesia de los Carmelitas; fue en 1925 cuando se prolongó hasta San Lázaro.

Es una vía de comunicación muy importante para la ciudad al constituir el principal acceso a la Ronda de Circunvalación, construida en 1983, que conduce de San Lázaro a las carreteras de Gijón y Avilés. La construcción de la Ronda supuso la desaparición de la Plaza del Carmen, a la altura de la Calle Sacramento.

La denominación de la calle alude al pintor valenciano Antonio Muñoz Degraín, quien plasmó en un famoso lienzo la muerte del Cabo Noval, al que el consistorio ovetense decidió dedicar una calle en 1911 a modo de correspondencia con el Ayuntamiento de Valencia que había erigido un monumento al Cabo Noval.

Muñoz Degraín nació en Valencia en 1841. Se inició en la pintura en la Academia de San Carlos de su ciudad natal, recibiendo el magisterio de Rafael Montesinos, y con apenas dieciséis años marchó a Roma para ampliar conocimientos y perfeccionar su técnica. De regreso en España consiguió diversos reconocimientos hasta que en 1879 se lo nombra profesor de la Escuela de Bellas Artes de Málaga. En 1878 recibe la Cruz de Carlos III por su lienzo Isabel la Católica cediendo sus joyas para la empresa de Colón. Con Otelo y Desdémona obtiene el primer premio de la Exposición Nacional de 1881, año en que realiza un nuevo viaje a Roma, esta vez como pensionado de mérito. Pasa a la Academia de Artes de San Fernando en Madrid como profesor de paisaje y en 1899 es nombrado académico de la misma y armado caballero de la gran cruz de Isabel la Católica. En 1891 consigue el cargo de Director de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado. En la exposición de 1910 presentó su cuadro sobre el Cabo Noval titulado El Jordán, Jesús en Tiberiades. Falleció en Málaga en 1924 quedando para la posteridad como un gran artista de estilo impresionista que sobresalió en la plasmación de episodios históricos."

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu visita y contribuir con tu comentario... Únete a la Página Oficial en Facebook para descubrir nuevos contenidos....Ultreia!