|

| La Torre del Reloj en Noreña |

La Plaza, actualmente Plaza de la Constitución, pero que según época pasó por diferentes denominaciones a nivel oficial, está justo a la izquierda de la cruz que da nombre a esta plaza contigua, colocada en 1892 para sustituir a otra anterior, de piedra (esta es de mármol) más estilo crucero pues tenía un Cristo crucificado. Pero si deseamos subir a El Rebollín tomaremos, cuesta arriba, la calle Pérez de Ayala

Empezamos pues aquí la cuesta a El Rebollín, topónimo que hace referencia a un tipo de roble, en diminutivo, el rebollu, con estas acepciones en el Diccionario General de la Lengua Asturiana:

"Quercus robur, roble . Quercus pyrenaica, rebollo. Quercus suber, alcornoque. Árbol del género Quercus. Roble. Roble nudoso, de peor calidad que el carbachu . Roble bajo. Roble enano. Retoño del roble. Rebollo, roble. Roble crecido. Toza de roble. Árbol de la familia de las cupulíferas."

Es además la cuesta al antiguo Mercado de Abastos, inaugurado en 1959 para sustituir al que se celebraba aquí en La Plaza y que vemos parcialmente al fondo, al lado de la casa de Félix Olay, donde pasó temporadas en su juventud el escritor Ramón Pérez de Ayala, de ahí el nombre de esta calle

Félix Olay fue Jefe de Fomento en Asturias "y hermano de Carlos-Carlucos, que fue alcalde de Noreña", explica Fanjul en Noreña entrañable, refiriéndose a Carlos Olay Lastra, quien ocupó su cargo a finales del siglo XIX y principios del XX. En dicha casa nació además, el 29 de diciembre de 1908, el Padre Agustino César Vaca Cangas, "hijo de Rionda y de Daniel, quien fue, durante años, médico municipal", refiriéndose a Daniel Vaca, que junto con Carlos Menéndez Díaz forman parte de la saga de doctores vinculados a dicha casa

Pérez de Ayala residió en ella de ocho a diez años a partir de 1902, con su familia. Refiere el cronista noreñense Eloy Cuesta Rodríguez El Mosquitu que los Pérez de Ayala vinieron a Noreña para que su hija Asunción pudiese estar cerca de su prometido, el secretario municipal de Noreña, Pedro Mantilla Marín, describiendo así al escritor en su juventud noreñense en Noreña y Pérez de Ayala, artículo publicado en el Boletín del Instituto de Estudios Asturianos nº 67 (año 1969):

"Un mozalbete, entonces sin orientación definida, con acentuadas inclinaciones hacia la pintura y las letras ...

No es nada sospechoso suponer, o que que sintió una admiración especial por nuestro pueblo, o que en ningún otro sitio encontró tan excelentes características como en Noreña.

Disponíamos entonces los noreñenses de dos centros de cultura: el Ateneo y el Centro Cultural, con dos buenas bibliotecas de más de mil quinientos volúmenes cada una, y un Cuadro Artístico por sociedad; de zarzuela, el primero, y de comedia, el segundo ..., alternando con dos o tres conferencias mensuales, veladas literarias a cargo de los socios, excursiones, exposiciones artísticas, etc.. Éstos centros contaban cada uno con la protección absorbente de cada uno de los dos partidos políticos en pugna.

Teníamos dos buenas bandas de música...; 250 talleres de zapateros, con tres a nueve operarios cada uno, que vendían sus productos en las ferias y mercados de la provincia a los cuales iban en carro o andando. El caso era despachar del mejor modo posible la mercancía, que entre copla, chiste o capítulo de novela, se elaboraba. ... no es raro que fueran impregnándose de la marrullería y picaresca que suelen tener las gentes dedicadas a estos menesteres, de tal manera, que «se las sabían todas», como suele decirse.

En las «noches de vela», llamadas así al trabajo nocturno, había en la mayoría de estos talleres, un lector que leía para el resto de los compañeros, mientras éstos agregaban a su quehacer el trabajo que perdía el lector. Hermosa costumbre que algún emigrante noreñense introdujo después en las fábricas de tabacos de Cuba, donde ya figuraba el lector de plantilla.

Como los jornales eran raquíticos ...acudían aquellos zapateros a la Academia de Música ..., con el anhelo de pertenecer a la Banda municipal que pagaba a cada músico, quince, veinticinco y treinta y cinco céntimos diarios por cada una de las tres categorías establecidas. Y por esa razón no puede extrañar que se cantara a coro con delicadeza y armonía o que se escuchara con agrado y atención un capítulo de libro o novela. Por igual causa, se cantaba con gusto tanto o más que se bebía en los numerosos lagares de sidra o tabernas esparcidas por todo el término municipal ...

... en lo que a marrullerías políticas se refiere ..., tenían en nuestra villa un feudo especial para ensayar toda clase de zancadillas tendentes a levantarse con la victoria, que no es raro haya tenido en cuenta Pérez de Ayala par sus tres «Novelas poemáticas de la vida política española.»

Aparte de las apuntadas anteriormente, ofrecemos las exclusivas de haberse creado un taller de zapatería de veintitantos operarios con el único propósito de tener a éstos asegurados para las elecciones, ventaja pretendida aminorar por el bando contrario, haciendo igual número de casa de renta irrisoria para asegurar otros tantos votos, y un centro de enseñanza, en el cual no se permitía ingresar a los muchachos cuyos padres votaran para el partido contrario; o de que aquí venía a buscarse el grupo electorero para «trabajar» las elecciones de cualquier lugar de Asturias donde se presentaras dudosas o reñidas, pasando por toda la gama tendente a lograr esos fines, con compra de votos, implantación por fallecimiento, invención, incluso, de Reales Ordenes en las juntas del censo para evitar o incluir el voto al contrario o amigo ..., etc., etc., se tiene que llegar a la conclusión que, hasta el aire que se respiraba era de lo más excelente para despertar, en los espíritus capacitados y observadores, los deseos de reflejar en el libro o novela, lo que tan claramente se les ponía de manifiesto.

Por eso, en el tranquilo remanso de la «villa del regocijo» como llamaban a Noreña, o en el despejado horizonte sin ruidos de «Cenciella», como la designara el gran artísta, empieza a soñar el poeta con el maravilloso engarce de estrofas para ofrecérnoslas en los bellísimos poemas de «La paz del sendero», sin duda su primer libro hecho en Noreña, en 1903, y si bien el resto de sus novelas fueron surgiendo en diferentes lugares muy alejados de la villa, la gran cosecha en ella adquirida le sirvió en todo momento de necesidad creadora." ...

...y no volvió a Noreña hasta 1928, en que fue invitado por el Ateneo para dar una conferencia. Como se había desplazado desde Madrid cobró por pronunciarla 500 pesetas, cantidad que les pareció un tanto fabulosa a los organizadores.

El tema de la charla fueron las obras de Alarcón y especialmente «El sombrero de tres picos» Mientras pronunciaba su amena e interesante conferencia en el local en cuyos bajos había una confitería con salón de baile, como llegara hasta allí el sonido de la pianola, exclamó sonriente el conferenciante: «Noreña, tan filarmónica como siempre», como si saludara con regocijo el alegre ambiente de que disfrutara en su juventud. Al salir y encontrarse con su criada, Teresa Baldona- La Paloma, se abrazaron con risa mojada y nerviosa tan cercana a las lágrimas mientras exclamaban a coro cariñosamente: «Palombina»..., «Señorito».

Sobre la biografía del autor deseamos compartir lo que de él se dice en la Real Academia de la Historia:

"Ramón Pérez de Ayala es una de las figuras más importantes del renacimiento intelectual y literario que se produjo en España en el primer tercio del siglo XX.

Con sus triunfos y sinsabores, su vida refleja, además de la peripecia individual, algunos de los problemas básicos con que han tenido que enfrentarse los intelectuales en la España contemporánea.

No existe todavía una biografía completa y fiable de este escritor. No la hicieron Francisco Agustín (uno de sus primeros críticos) ni José García Mercadal (que recopiló sus artículos, en su vejez). Miguel Pérez Ferrero, que charló mucho con el escritor y tomó notas, ha publicado un tomo de escaso rigor pero de interés anecdótico evidente.

Se sabe poco de sus comienzos literarios y no demasiado de su época final, desde que fue nombrado embajador de España en Londres hasta su vida de exiliado en Hispanoamérica y la vuelta a España.

Era hijo de un comerciante castellano establecido en Asturias. Su padre, Cirilo, procedía de un pueblo de Tierra de Campos, Valdenegro de los Valles: probó fortuna en Cuba pero, a poco de permanecer allí, volvió a Asturias y formó con su hermano y unos amigos una sociedad para establecer un almacén de géneros catalanes y extranjeros al por mayor. Pertenecía, pues, a una clase media relativamente acomodada.

A los ocho años, fue enviado al Colegio de jesuitas de San Zoilo, en Carrión de los Condes (Palencia).

Luego pasó a completar el bachillerato en el Colegio de la Inmaculada de Gijón, donde permaneció, interno, de los diez a los catorce años.

En el Colegio tuvo como profesor al bondadoso y apasionado Julio Cejador, antes de que abandonara la Compañía. No es posible exagerar la rudeza del choque que supuso para la sensibilidad infantil del futuro escritor su estancia en los colegios de jesuitas: de esa experiencia surgirá su novela A.M.D.G.

El niño Ramón Pérez de Ayala lo pasó muy mal en el internado de los jesuitas. En su libro Amistades y recuerdos, muchos años después, pinta con vivos colores esta experiencia infantil: “El desfallecimiento más angustioso me acometía cuando, concluida la jornada, siempre uniforme, como de etapas a través de un páramo, nos recluían a cada cual en nuestra camarilla, pequeño sepulcro, todo blanco de cal y lino. Era el instante del vacío de la noche, y la noche era el vacío del mundo”.

En efecto, la educación jesuítica marcó para siempre su espíritu, para lo malo pero también para lo bueno. Los jesuitas le proporcionaron una sólida base humanística, con la que se singularizaba mucho respecto de lo habitual en el novelista español de su tiempo, y de todas las épocas, quizá.

Poseía Pérez de Ayala una seria formación clásica. La lectura de los clásicos griegos y latinos, en su lengua original, constituyó toda su vida uno de sus mayores placeres: existen cuadernos que muestran cómo, hasta el final de sus días, seguía ejercitándose en el griego y el latín. No cabe duda de que esta formación clásica repercute sobre todos sus escritos y da a sus novelas una complejidad intelectual que las hace, quizá, no muy aptas para la gran masa.

Pasó luego a estudiar Derecho en la Universidad de Oviedo, que poseía entonces un excelente nivel gracias a un grupo de profesores krausistas. Sus maestros fueron Sela, Aramburu, Álvarez-Buylla, Altamira, Adolfo Posada y, sobre todo, Clarín. En un artículo juvenil, escribe Ayala: “Cuando estudié Derecho Natural con don Leopoldo, había un núcleo de compañeros míos que le adorábamos”.

Comenzó a escribir artículos periodísticos y marchó a Inglaterra, una estancia de la que apenas se tienen datos. Cultivaba su espíritu sin una finalidad concreta: leía, escribía, pintaba... Pérez de Ayala fue toda su vida un gran enamorado de Inglaterra. En esto se separa de lo habitual en el escritor español de la época, que solía recibir las novedades literarias a través de Francia y reverenciaba míticamente a la cultura alemana.

Coincidía Pérez de Ayala con el espíritu inglés en su sentido del humor y en su profundo liberalismo, que no era sólo opción política sino una creencia básica, actitud general ante la vida, casi una religión. Para el escritor asturiano, la virtud fundamental era la tolerancia, el respeto a la manera de ser y pensar de los demás.

Una desgracia familiar acabó con esa placentera vida de diletante: al quebrar la banca donde guardaba su dinero, su padre se suicidó. Lo cuenta el escritor en una carta a su amigo Miguel Rodríguez-Acosta: “Hace unos cuatro días, estando en Londres, recibí un telegrama que decía: ‘Falleció tu padre’. Lo repentino e inesperado de la noticia me postró en cama. Por fin pude emprender un penoso viaje a Asturias. ¿Cómo iba a suponer que me esperaban cosas más horrendas aún? Ayer llegué. Ayer supe que mi amadísimo padre se había suicidado, temiendo la ruina de sus negocios a los que había dedicado cincuenta años de trabajo tenaz, incansable, honradísimo”.

Esta tragedia debió de determinar su pesimismo juvenil y el impulso para dedicarse profesionalmente a la literatura. Al aparecer en Madrid, lo hizo como un snob, al que retrató así Antonio Machado: “Con gesto petulante / de bachiller en Oxford o estudiante / en Salamanca”.

Se ha discutido bastante sobre su relación con el grupo noventayochista. Teniendo en cuenta que sus primeras obras importantes se publicaron hacia 1910, resultaría ser algo posterior a la llamada generación del 98. Sin embargo, algunos miembros de ella son algunos de sus mejores amigos, como Azorín o Valle- Inclán, que aparecen retratados en su novela Troteras y danzaderas.

En una entrevista, afirmó Pérez de Ayala: “Yo no formé parte de ella [la generación del 98], aunque los traté a todos, especialmente a Unamuno, Valle y Azorín... Mi opinión es que la generación del 98 dio grandes hombres”. Del espíritu noventayochista heredó Pérez de Ayala la preocupación crítica por los problemas de España. Recuérdese el amargo final de Troteras y danzaderas: “Eso mismo (troteras y danzaderas, es decir, bailarinas y mujeres de vida alegre) es lo que ha aportado España a la civilización occidental...”.

Parece claro que la actitud de Pérez de Ayala coincide más, en todo caso, con la de los componentes del llamado grupo novecentista: Ortega y Gasset y el doctor Marañón, por ejemplo, fueron sus dos compañeros de actividad política.

Con ese grupo novecentista, coincidió Pérez de Ayala en la seria formación intelectual, la decidida actitud de apertura a Europa y una progresiva toma de conciencia social y política, a partir de la Primera Guerra Mundial, que desembocó en la actuación pública a favor de la Segunda República Española.

Fundó en 1903 la revista modernista Helios, junto con Juan Ramón Jiménez, Pedro González Blanco y Gregorio Martínez Sierra, y pasó a colaborar en las principales revistas y periódicos madrileños de la época.

Su primer libro es el de poesías La paz del sendero (1904), de tono claramente modernista, alabado por Rubén Darío. Su primera novela, Tinieblas en las cumbres (1907), fue elogiada por Pérez Galdós. Pero su fama popular se produjo con motivo del escándalo de A.M.D.G. (1910). Se trata de un panfleto antijesuítico, basado en su triste experiencia personal, y de una apuesta por una educación liberal, en un momento español de crisis social y política. Años más tarde, el 7 de noviembre de 1931, se estrenó en el Teatro Beatriz de Madrid una adaptación teatral de la novela, siendo su autor en ese momento embajador de la República Española en Londres, y se produjo un notable escándalo.

En 1911, obtuvo una pensión de la Junta para Ampliación de Estudios para estudiar Estética en Italia y Alemania. En Múnich, asistió a los cursos del gran historiador del arte Wölfflin. En Italia, conoció a la que luego sería su mujer, la norteamericana Mabel Rick. A la vez, iba desarrollando un vasto plan literario en los terrenos de la narrativa y la poesía.

En 1913, publicó Pérez de Ayala su novela de clave Troteras y danzaderas, que retrata los ambientes literarios y bohemios del Madrid de 1910. Ese mismo año de 1913 viajó a Estados Unidos para contraer matrimonio y volvió a viajar allí en 1916.

Al estallar la Guerra Europea, Pérez de Ayala militó decididamente en el bando aliado. Recorrió el frente de guerra y recogió sus crónicas en el volumen Hermann encadenado. A la vez, publicó, sin firma, una antología de los escritos del kaiser alemán junto con una muy virulenta crítica.

Pérez de Ayala, del mismo modo que otros escritores, adoptó una actitud decidida frente a la dictadura del general Primo de Rivera. Sus artículos de esta época, que demuestran, una vez más, su gran capacidad crítica y su agudo análisis de las realidades españolas, están recogidos en el volumen Política y toros.

La edición posterior, en libro de bolsillo, lleva el título de Escritos políticos.

De esta etapa son también sus tres novelas poemáticas de la vida española: Prometeo, Luz de domingo y La caída de los limones. Suponen una creciente preocupación por los problemas sociales españoles (el caciquismo, por ejemplo), que se manifestará también, poco después, en sus ensayos de crítica teatral, Las máscaras (1917-1919), y social, el ya citado Política y toros (1918).

De 1921 a 1926 se extiende la segunda etapa de su carrera narrativa, en la que, alejándose de lo autobiográfico, abordó grandes temas universales: el lenguaje en Belarmino y Apolonio (1921), el amor y la educación sexual en Luna de miel, luna de hiel y Los trabajos de Urbano y Simona (1923), reunidas luego en Las novelas de Urbano y Simona, y el honor calderoniano en Tigre Juan y El curandero de su honra (1926).

Esta última pareja de novelas mereció el Premio Nacional de Literatura y supuso el final de su carrera narrativa, paradójicamente, a la vez que su plena consagración nacional e internacional. El caso resulta especialmente pintoresco si se recuerda que Pérez de Ayala insistió varias veces en su teoría de que la novela es el género propio de la madurez, el fruto de una experiencia vital acumulada durante años. Véase, por ejemplo, su libro Principios y finales de la novela, teoría, como se ve, desmentida por su propio ejemplo.

¿A qué se debe este silencio narrativo, tan difícil de explicar? Nadie lo sabe con exactitud. El autor de esta biografía, en el libro La novela intelectual de Ramón Pérez de Ayala ha mencionado varios proyectos narrativos y tratado con cierta extensión de las posibles causas. Se resumen aquí las principales: la pereza y apatía del escritor; su vida ajetreada, desde la guerra, con la necesidad de escribir frecuentes colaboraciones periodísticas; su pesimismo creciente, aumentado por la Guerra Civil Española y por la muerte de uno de sus hijos; por último, el agotamiento de una cierta línea novelesca.

Fue elegido miembro de la Real Academia Española y propuesto dos veces para el Premio Nobel de Literatura.

Coincidía todo esto con su creciente actividad política: fundó con Ortega y Marañón la Agrupación al Servicio de la República. Proclamada ésta, fue designado embajador en Londres y director del Museo del Prado, así como elegido diputado. Desempeñó el puesto de embajador desde 1931, llegó a Londres el 22 de mayo, hasta el triunfo del Frente Popular, en 1936.

Para comprender su desilusión política, es importante recordar el discurso que pronunció en Londres, como embajador de España, en mayo de 1934, para conmemorar el tercer aniversario de la República. En esa ocasión, Pérez de Ayala afirmaba su esperanza, basada en lo que esos tres años habían demostrado: “Puede haber una colectividad de españoles perfecta, irreprochablemente unidos y concordes, cualquiera que puedan ser sus discrepancias, inevitables y aún convenientes [...] que los españoles son tan aptos para la fecunda solidaridad social como lo pueda ser el que más; que no es cierto que el español, por una especie de fatalismo temporal, lleve dentro de sí la tendencia inevitable a la contradicción, a la imposición, a la indisciplina, a la disgregación, en suma; que se ve arrastrado a pesar suyo, como única manifestación de su personalidad, a adoptar posiciones extremas de guerra civil, potencial o actual, como si todos los españoles, por una especie de maldición bíblica, no pudiéramos ser sino cainitas y abelianos, verdugos y víctimas de nosotros mismos. Aquí está la prueba contraria: la colonia española en Londres [...]. Por el contrario, si fracasáramos (no digo los republicanos sino los españoles) será menester que con las lágrimas de Boabdil en los ojos nos dispongamos a abandonar por el foro el escenario del mundo y a llorar como mujeres lo que no supimos conservar como hombres”.

Los sentimientos de Pérez de Ayala tuvieron que ser paralelos al “no es esto, no es esto”, de Ortega. De hecho, sus dos hijos combatieron en el bando nacional.

Si algún día se publica su correspondencia con Marañón, podrá documentarse cuáles eran los sentimientos de ambos durante la guerra.

En 1936, pasó por Madrid y marchó con su mujer a Francia. En España quedaron sus dos hijos. De Francia pasó a Lima y en 1943 a la Argentina, donde la editorial Losada publicó varias de sus obras. En Buenos Aires fue adscrito a la Embajada de España, lo que provocó cierta indignación entre sus antiguos correligionarios.

Antes, en agosto de 1940, había pasado rápidamente por Madrid con motivo de la boda de su hijo Juan.

Desde la guerra, su actitud era de un progresivo pesimismo escéptico, que abarcaba a ambos bandos.

En junio de 1948 volvió a publicar en ABC de Madrid.

El 4 de mayo de 1949 volvió a España: desembarcó en Barcelona, fue a Madrid y Granada, para ver a sus amigos los Rodríguez-Acosta, y volvió a Buenos Aires. Regresó definitivamente a España el 20 de diciembre de 1954.

En sus últimos años llevó una vida absolutamente privada. Publicaba artículos en ABC sobre temas de cultura intemporal, leía a los poetas griegos y latinos, así como comentarios de la Biblia. Murió en Madrid el 5 de agosto de 1962. Literariamente, había dejado de estar vivo años antes.

Su obra puede clasificarse en tres grupos: poesía, ensayo y novela. La poesía comprende cuatro libros: La paz del sendero (1904), El sendero innumerable (1916), El sendero andante (1921) y El sendero ardiente (póstumo).

Se trata de un vasto plan, regido por la metáfora básica de la vida como sendero y la alusión a los cuatro elementos: tierra, mar, río y fuego.

La mayor parte de su producción pertenece al género ensayístico. Muchos de los libros son recopilaciones de sus artículos periodísticos, varios de ellos, ordenados por su antólogo José García Mercadal. Se ha dicho que el ensayo es el núcleo de toda su producción, dado su carácter razonador y discursivo.

Su máxima creación literaria, sin duda, son sus novelas: el mejor ejemplo español, quizá, de la llamada “novela intelectual” o “novela-ensayo”, comparable a autores como Aldous Huxley, Thomas Mann o Hermann Hesse. La riqueza de su mundo mental y de su lenguaje le ha granjeado siempre el aprecio de la crítica, pero también la dificultad para llegar al público masivo.

Valle-Inclán menciona la sonrisa de Pérez de Ayala: “entre buena y mala”. El escritor asturiano se defiende definiendo así su carácter: “La gente que no me conoce, o que sólo me conoce de vista, supone que soy un ser de peligrosa malignidad, frío sobre toda ponderación e incapaz de todo afecto profundo. Claro está, mi exterior es así porque soy lo que los franceses llaman une âme tendre, particularmente apto para sentir heridas aún allí mismo en donde otros encuentran motivo de satisfacción. Por ejemplo, una palabra de cariño o de elogio cuando adivino que obedece más a la galantería que a la íntima efusión, me lastima y ofende. Si aparezco frío casi siempre, es obra de los años y de la experiencia, porque ya a estas alturas no me atrevo a poner mi cariño en el comercio de los hombres por temor a que no se me pague en la misma moneda. Yo creo que las personas más allegadas a mí —mi mujer, mis hermanos, y dos o tres amigos— conocen cuán rico de sentimientos soy, aun cuando no me guste hacer alarde de ello”.

Subiendo a la casa de Félix Olay reparamos en la filigrana labrada en este dintel

"A Evaristo Valle le conocí el verano de 1903, en Noreña, villa condal cuyo título va adscrito al obispado de Oviedo.

Yo pasaba el verano en Noreña, en una casona, con gran huerta a la espalda, que mis padres habían arrendado allí. Aquel verano, muerta mi madre, y mi padre dado a sus ocupaciones en Oviedo, lo pasaba yo solo en la casona. Leía y escribía...y pintaba a mi modo, por inclinación indeclinable.., además, yo me había comprado un ropón de fraile dominico, comodísimo, investido con el cual yo me paseaba por mi huerta. Como último pormenor añadiré que en la primavera de 1903 yo había publicado en Madrid mi primer libro, un libro de versos naturalmente: «La paz del sendero».

Entonces Valle cayó (en el buen sentido de la palabra) por Noreña. Nuestro encuentro y simpatía recíproca fueron inmediatos. Afinidades electivas. Él un pintor inicial y yo un escritor primerizo. Nos pasábamos el día juntos, recorriendo los alrededores de Noreña, y dialogando sin cesar. Él pintó un cuadro para mí, titulado como mi libro, «La paz del sendero». El cuadro no tenía relación alguna con mi libro. Consistía sí, en un sendero, que iba haciendo el fondo del cuadro, entre cipreses, y, ya al fondo, la entrada y las tapias de un cementerio, con más cipreses del lado de allá de las tapias. En este cuadro se percibía ya el arte pictórico de Valle, y, por añadidura, su emoción trascendente de la percepción óptica."

Noreña inspiró buena parte de su obra, llegando a rebautizarla como Cenciella (en castellano 'sencilla') en su relato Luz de Domingo, llevado al cine por José Luis Garci, "En Noreña, en mi Cenciella, en donde vuelvo hoy a sentir, como antaño, (un antaño indeleble)". El también escritor José Ignacio Gracia Noriega cuenta a propósito de su etapa noreñense lo siguiente:

"... sí es cierto que Noreña está muy presente en la obra de Pérez de Ayala, lo mismo que Pérez de Ayala en Noreña, cuyo Ayuntamiento ha rotulado con su nombre una de sus calles...La obra de Pérez de Ayala hubiera sido distinta sin sus estancias juveniles en Noreña, villa a la que da distintos nombres: Cenciella, principalmente (también se llama así en la novela corta "El último vástago"), Toreña y Lerdeña, sin duda estos últimos, para que el lector no tenga dificultad en identificar el verdadero nombre de la localizad a que se refieren."

Precisamente en la web del Ayuntamiento de Noreña hallamos un buen resumen descriptivo de la casa de Félix Olay, si bien llamándola Casa de Ramón Pérez de Ayala:

"En la calle del mismo nombre se encuentra la casa donde veraneó el escritor y periodista asturiano Ramón Pérez de Ayala. Construida en 1874 tiene planta rectangular y paredes construidas con sillarejo revocado, rematadas en sus esquinas, en los dinteles de las ventanas y de las puertas con sillares de arenisca.

La vinculación de Ramón Pérez de Ayala con Noreña propició la aparición frecuente de personajes y lugares noreñenses en sus obras, e incluso ambientó en la villa, rebautizada como “Cenciella”, su relato Luz de domingo, obra llevada al cine por José Luís Garci quién rodó varias escenas en la Villa. En 1903 Ramón Pérez de Ayala publicó en Noreña su primer libro de poemas La paz del sendero."

Precisamente, la placa que hay en la fachada, al lado de la puerta, fue colocada con motivo del centenario de la publicación de La Paz del Sendero y en ella, bajo el escudo de Noreña, leemos:

EN ESTA CASA PASÓ D. RAMÓN PÉREZ DEAYALA MUCHOS DÍAS DE LA ALEGREJUVENTUD Y AQUÍ ESCRIBIÓ ALGUNOS DESUS VERSOS Y PROSAS¡Rincón de mis días felices!Por los Palacios del Rey- cierto que nunca os trocara

¡Mi casa, mi dulce casa!

EL AYUNTAMIENTO DE NOREÑACON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LAPUBLICACIÓN DE"LA PAZ DEL SENDERO"1904-2004

"Durante el primer tercio del siglo XX, Noreña vivió su particular revolución, que influyó notablemente en la vida social, económica y política de la Villa Condal. Al igual que sucede con otros episodios históricos, la revolución industrial y social noreñense también está plasmada en una brillante obra de arte, en este caso literaria, que es la prodigiosa «Luz de domingo» de Pérez de Ayala, ahora plasmada en imágenes cinéticas de la mano de José Luis Garci.

Precisamente, la película de Garci sirvió este viernes para que la asociación cultural Contigo presentase su libro «Primer tercio del siglo XX: Noreña en tiempos de Pérez de Ayala», un interesante estudio realizado por especialistas que abordan, desde una óptica multidisciplinar, la realidad sociopolítica y económica de la villa en los albores del siglo pasado.

Precisamente, la descripción que Pérez de Ayala hace de la carismática villa en «Luz de domingo», así como la adaptación recientemente realizada por José Luis Garci, centran el primero de los estudios contenidos en el libro, realizado por el catedrático de Didáctica de las Ciencias Sociales Florencio Friera. El siguiente artículo, realizado por el sociólogo Óscar Buznego, quien ya había colaborado anteriormente con la asociación, se dedica a analizar la sociedad local durante la Restauración.

Joaquín Monte, por su parte, centra su estudio en la figura de Justo Rodríguez, alcalde de Noreña durante más de veinte años y una personalidad esencial para entender el auge de la industria chacinera y carnicera en la villa. El historiador Roberto García Morís hace lo propio con el indiano Pedro Alonso, uno de los mayores benefactores que ha tenido Noreña, y Valentín Monte y Carlos Monasterio completan la galería de ilustres con sendos estudios sobre Higinio Monte y Manuel Rionda.

El profesor de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo Roberto Fernández Llera continúa, por su parte, dando una imagen general de la sociedad noreñense, centrándose, en su caso, en el estudio de la Hacienda municipal de Noreña, mientras que Tomás Sergio García Gutiérrez se centra en la enseñanza. El estudio se completa con dos artículos que cubren otros dos aspectos de gran interés, como son las fiestas noreñenses y la repercusión de Noreña en la prensa, realizados respectivamente por Carlos González Cuesta y Víctor Rodríguez Infiesta.

En suma, «Primer tercio del siglo XX: Noreña en tiempos de Pérez de Ayala» se revela como un estudio esencial para conocer cómo era la Noreña de comienzos del siglo XX, la de los inicios de la industria chacinera, aquella que contaba con un albergue de peregrinos y con el célebre Círculo Católico de Obreros, sobre cuya sede se erigió el actual Ayuntamiento.

Al final de «El Gatopardo», la obra maestra de Luchino Visconti, el príncipe Fabrizio Salina, inolvidable personaje interpretado por Burt Lancaster, que observa la rápida desaparición de todo su mundo bajo el empuje de la revolución, que derivó en la creación de la nación italiana, no puede evitar exclamar, con lágrimas en los ojos, una melancólica sentencia: «Nosotros éramos los leopardos, los leones. Los que ahora ocupan nuestro lugar son chacales y ovejas. Y todos nosotros, leopardos, leones, chacales y hienas, continuamos creyéndonos la sal de la tierra...».Aquella Noreña, o «Cenciella», como la rebautizó Pérez de Ayala, habitada y gobernada por leopardos, por leones, como el propio escritor o Justo Rodríguez, como Higinio Monte, como Pedro Alonso. Un tiempo que jamás volverá, pero cuya herencia persiste en las calles de la antigua Villa Condal de Noreña."

Desde la esquina de la casa subimos a la derecha, viendo la plaza cubierta o antiguo Mercado de Abastos, proyecto del arquitecto Enrique Rodríguez Bustelo, cuya inauguración en 1959 supuso la decadencia de los mercados al aire libre. Existió como tal mercado hasta los años 1980 del siglo XX y actualmente es sede del Juzgado de Paz y de otras dependencias en la Sala Polivalente: locales de asociaciones, teatro, bailes, Academia y Banda de Música, Orfeón, Banda de Gaitas, Yoga, etc.

Otra persona vinculada estrechamente a esta casa fue Gloria Menéndez Olay, conocida como Gloria la de Les Rufines o Gloria la de la Droguería, a quien le dedica el erudito investigador noreñense Pablo Portilla un sentido obituario, Gloria in memoriam, en La Nueva España del 12-2-2018:

"Este sábado, al mediodía, en su domicilio de Noreña, fallecía doña Gloria Menéndez Olay, también conocida por muchos como Gloria la de les Rufines, o Gloria la de la droguería.

Nacida en Noreña el 21 de octubre de 1915, era hija de Alfredo Menéndez Argüelles y de Rufina Olay Castrillón y descendiente de la familia Argüelles-Meres por el matrimonio de su bisabuelo Carlos Olay Lastra (recordado alcalde de Noreña de finales del siglo XIX y principios del XX) con Rufina Argüelles-Meres.

Tuvo varios hermanos, todos ya fallecidos (Alfredo, Zulima y Nieves), a los que se une ahora Gloria, a los 102 años de edad, sin descendencia de su matrimonio con Francisco Olay, pero acompañada por numerosísima familia y amigos que la visitaban con frecuencia, porque a todos recibía en su casa con la sonrisa sincera de la persona que se sabe querida y rodeada por personas que la quieren.

Porque efectivamente éramos muchos los que queríamos a Gloria, y por eso fuimos muchos lo que acudimos ayer al responso en la iglesia y acompañamos después sus restos mortales hasta el cementerio de Noreña para dar cristiana sepultura al cuerpo de nuestra querida e inolvidable Gloria.

Pude en estos últimos meses conversar en varias ocasiones con ella y salvar parte de su memoria familiar entre mis apuntes biográficos sobre personajes locales.

Sentarse al lado de su cama y escucharla hablar era un viaje en el tiempo con una enciclopedia viviente. Y en sus mejores momentos de lucidez podía recordar perfectamente nombres de muchos parientes y amigos fallecidos, anécdotas y recuerdos de su infancia y adolescencia. Y también de algunos momentos para olvidar, como la terrible Guerra Civil. 102 años de historia viva que me han ayudado a seguir completando mi archivo sobre personajes de Noreña: su abuelo José Antonio Olay, concejal reformista en el ayuntamiento de Noreña; su tío abuelo Leopoldo, un ingeniero militar del que Gloria conservaba recuerdos y fotografías, ¡un auténtico tesoro! que gracias a la generosidad de Gloria y de sus sobrinos he podido escanear para que todo ese material no se pierda y permanezca en la historia noreñense; su tío bisabuelo Félix Olay, relevante empleado de la Administración que llegó a Jefe de Fomento y al que se le concedió la encomienda de la Orden de Isabel La Católica en 1878, o su tío abuelo Gumersindo Olay, corresponsal del periódico "El Noroeste" en los años 20 del pasado siglo y que, en esa escalada de odio que fue la Guerra Civil, fue asesinado en Noreña en agosto de 1936 y cuyo nombre hasta fechas recientes se recordaba a la entrada de la iglesia de Noreña.

En esas visitas que en estos últimos meses pude realizar a Gloria he coincidido en su casa con Mari Paz, Violeta, Tino Fombona y su mujer o los sobrinos de Gloria y sus familias, que han acompañado de manera cariñosamente ejemplar a Gloria hasta el último momento. Para todos ellos mi más sincero pésame. Pero también mi más sincera felicitación porque han hecho posible que Gloria haya pasado a la Casa del Padre de la mejor manera posible, rodeada de cariño hasta su último aliento.

Hasta que nos encontremos en la vida eterna, Gloria, descansa en paz."

Casas tradicionales de galería en la esquina con la calle Manuel Rionda, indiano benefactor de Noreña, llamado El Barón del Azúcar, fundador de las escuelas de la Fundación Rionda-Alonso, sitas más allá de El Rebollín, en el camino a la ermita del Ecce-Homo, la de la gran fiesta noreñense por excelencia, en septiembre

Y ya llegamos, en plena cuesta, a la Torre del Reloj construida como hemos dicho en 1676 y que, además de para instalar el gran reloj de la villa, sirvió de lugar de reunión vecinal y calabozo, además de referencia visual y geográfica para los viajeros de antaño, por eso se lamente Fanjul Cabeza en Noreña entrañable diciendo lo siguiente:

"Pero hoy día la Torre del Reloj... ¡ya no se ve!. Ha quedado cercada por las modernas edificiaciones; sin guardar ningún respeto al edificio insignia de la Villa."

Es una torre de planta cuadrada (6,5 x 6,5) y unos 14 metros de altura dividida en tres plantas. Sus campanas del mecanismo relojero tañeron dando hora a los vecinos, especialmente útiles para las jornadas de labor de los famosos zapateros de Noreña, secular artesanía del concejo, de la que hoy queda la memoria en el centro de interpretación de la historia noreñense aquí existente, el cual hace hincapié en estos y en los chacineros, pues la industria cárnica es la gran enseña de la Noreña actual, avalada también por una larga tradición gastronómica

Hoy en día alberga la Oficina de Información Turística y en su interior puede verse el mecanismo instalado en 1864 por el relojero del Ayuntamiento de Bilbao José Martínez, según reza una placa en el mismo, por la que se sabe además que este reloj no es el original

Además de para los zapateros y demás población de la Villa Condal, el reloj marcaba las horas para buena parte de las aldeas de los alrededores, pues sus campanadas se oían por todos los arrabales, lo cual era de gran utilidad para todos los quehaceres cuando los relojes de pulsera aún no se habían inventado y solamente muy escasos particulares podían sufragarse mecanismos relojeros propios

"Víctor Fernández Álvarez tiene el tiempo de Noreña en sus manos. Cada sábado desde hace cuarenta y cinco años sube los cuarenta peldaños de la Torre del Reloj para poner a punto la maquinaria que en 1864 construyó José Martínez, relojero del Ayuntamiento de Bilbao. «Es un mecanismo totalmente artesanal, con todas sus piezas de hierro elaboradas en una fragua; desconozco si hay más como éste y dónde están, pero no hay duda ninguna de que el de Noreña es una joya», asegura.

La labor de Víctor le llegó heredada. Su padre, José Fernández Iglesias, era quien se ocupaba del mantenimiento desde que en 1965 el Ayuntamiento le pidiera que volviera a ponerlo en marcha tras un tiempo parado. Un año antes se había ampliado la esfera exterior para darle más visibilidad. «Tenía una relojería y cogió el encargo con mucha ilusión, le encantaba venir y yo, aunque era un crío, lo acompañaba casi siempre», recuerda.

En 1973, tras regresar del servicio militar, Víctor recogió el testigo. «Y mientras pueda seguir subiendo las piedras, aquí estaré», afirma. Las piedras son dos grandes bloques de más de un centenar de kilos que ejercen como pesas del reloj. Una regula la hora y la otra, el funcionamiento de la campana, que marca las horas en punto y las y media. «La clave está en no dejar que toquen el suelo porque, si eso ocurre, el reloj se para», explica. Por eso acude todas las semanas a 'darle cuerda' de forma manual a través de una manivela. Para el mecanismo que mueve las agujas del reloj utiliza la ayuda de un peso para evitar que la maniobra pare el funcionamiento del reloj. «Es como una bici, una catalina grande y un piñón pequeño, es más cuestión de maña que de fuerza; como para todo, tiene que gustarte y ponerle ganas», apunta. En menos de diez minutos logra subir ambos pesos. «Vengo todos los sábados, excepto si voy a cazar, que lo adelanto a los viernes», comenta.

Pero la labor de Víctor va más allá de mantener el reloj en hora y también vigila que el mecanismo no se deteriore. «Como son todo ruedas con piñones, lo normal es que el paso del tiempo los desgaste, así que estoy atento para cambiarlos rápidamente y evitar que rompan, porque podría provocar que las piedras se desplomasen; aquí no hay nada nuevo, hay que ir cuidando lo que tenemos», detalla.

Y asegura hacerlo con mucha ilusión. «Lo cuido porque es muy antiguo y porque merece la pena mantenerlo. En su día plantearon ponerle un motor eléctrico y dije que, si eso ocurría, no venía más. También lo hago en recuerdo de mi padre, yo me formé como aprendiz de relojero, pero luego me dediqué a las excavaciones, sé que estaría encantado de que siga su labor», señala.

La Torre del Reloj de Noreña, de planta cuadrada y tres pisos, fue construida en 1694. Mide unos catorce metros de altura y en su interior, además del reloj, desde hace una década está habilitada como sala de exposiciones. En la actualidad, se encuentra a la espera de las obras de mejora. Por un lado, se repararán las vigas de madera, afectadas por la carcoma, para instalar una muestra sobre a los zapateros de Noreña y, por otro, se arreglará el campanario, cuya campana tiene varios siglos de historia. «Fue donada por dos diputados y tengo ganas de que se desmonte, porque será de las pocas veces que pueda verse de cerca», destaca Víctor."

Los muros de la torre, cuyo grosor disminuye con la altura, son de mampostería. Desde aquí se llamaba a conceyu a la vecindad y en sus paredes se amarraban caballerías. Tiene cinco ventanas y se conservan numerosos huecos del andamiaje. Fue restaurada en 1995, como leemos en Noreña entrañable:

"Es posible que este edificio singular fuese inicialmente el lugar de reunión municipal, aunque también ha cumplido funciones de cárcel hasta hace pocas décadas. Hoy la torre sigue firme y bien plantada en su sitio, se podría decir que en activo, gracias a la reforma que se realizó durante los años 1995-97 siendo Alcalde Aurelio Quirós Argüelles. Esto supuso una inversión de 4,5 millones de pesetas, sin incluir mano de obra. Se dedicó a Sala de Exposiciones y finalmente a Centro de Información y Turismo Municipal.

Víctor Fernández Álvarez - El Relojero, desde sus 14 años acompañó a su padre José Fernández Iglesias desde que éste logró que reiniciara la marcha El Reloj de La Torre hacia el año 1947; siendo la época en la que fijaron su residencia en Noreña. Le ayudaba en las labores de mantenimiento y, especialmente, a subir las pesas de 163 y 136 Kg. que animan su mecanismo. Pese a que desde que hizo el servicio militar abandonó tal oficio para trabajar con una pala, continua cuidando El Reloj .

Este experto relojero fue quien mostró al actual Alcalde de la Villa -entonces concejal de cultura- César Movilla Anta las inscripciones de la campana cuando se repusieron los cables de 19 m. en las bobinas de madera del Reloj y César las difundió en La Nueva España el día 2-II-1998. Se pensó, por entonces, que la discrepancia de fechas que figuran en la maquinaria del reloj y en la campana, se debería a que éste procedía de una donación realizada con posterioridad a la construcción de la torre. Gracias a los datos publicados por González Cuesta y Leirado Arbesú... "que hacen referencia a los gastos de cerrajería y cuidado del Relox o del conjunto de la torre", a partir de 1694 y los que figuran en la campana, podemos afirmar que La Torre y su campanario fueron construidos en 1676 y que el reloj que hoy existe no es el primitivo, pues consta en la placa que figura en su mecanismo: "Por José Martínez. Relojero del Exmo. Ayuntamiento de Bilbao, año de 1864"

Pasamos ahora al interior de La Torre del Reloj para visitar y recorrer la exposición permanente que en ella se alberga dedicada a la historia de Noreña y especialmente dedicada a su gran gremio de zapateros

Una miniatura de la Torre del Reloj, obra del artista José Luis Iglesias Luelmo, autor de varias esculturas, placas y otros elementos que lucen en las calles y plazas de Noreña, Siero y otros concejos

Y, sobre nuestras cabezas, estas son las enormes pesas del mecanismo del reloj de 180 y 136 kilos. En El reloj de la torre de Noreña, a punto, Andrés Iyescas aporta para La Nueva España del 20-11-2018 nuevos datos sobre esta saga de relojeros:

"Víctor Fernández, natural de Quirós, es hijo del tiempo. No en vano su padre fue el relojero que puso en marcha el reloj de la torre de Noreña y lo mantuvo durante años. Hace 35, ese cometido comenzó a desempeñarlo el joven Fernández, que continúa mimándolo a sus 69 primaveras: "Es una joya, y mantenerlo es también un buen recuerdo de mi padre", explica emocionado.

La historia comenzó en Ciaño, donde su progenitor, José Fernández, tenía una relojería. "Él me enseño el oficio, aunque yo luego me dediqué profesionalmente al movimiento de tierras", relata.

Víctor Fernández llegó a Noreña a los diez años. "Me crió mi abuela en Quirós, y cuando mi padre se volvió a juntar con una mujer vinimos aquí a vivir", recuerda. Corría por entonces el año 1959 y hasta seis años después no llegó la circunstancia que marcaría su vida.

"El Ayuntamiento quería arreglar el reloj, que no estaba funcionando. Se lo pidieron a mi padre y él lo puso en marcha", apunta Fernández. Durante un tiempo, acompañó a su padre en la tarea diaria de mantener y dar cuerda al reloj, construido en 1864 por José Martínez, relojero del Ayuntamiento de Bilbao.

En 1971, Víctor Fernández hubo de partir al servicio militar. Allí estuvo dos años, y a la vuelta tomó el testigo de su padre en lo referente al mantenimiento del aparato. "Tengo que conservar su legado. Para él era muy importante, una maquinaria tan especial como esta, que estaba parada y el puso a funcionar. Tenía mucho significado para él", rememora.

Pero ¿cuáles son las características de esta obra de ingeniería, que necesita un cuidado constante? "Es muy similar a un reloj de pared con pesas de los que se puede tener en casa", responde Fernández.

El mecanismo está compuesto de piezas forjadas. "Una verdadera maravilla. Hoy en día esto seguro de que ya se haría con una impresora 3D", asevera. De él cuelgan dos pesas de piedra. "La que se encarga del toque de la campana es de unos 163 kilos, y la de la hora de 136", matiza Fernández.

La labor de darle cuerda consiste precisamente en evitar que las pesas bajen hasta posarse en el suelo y el reloj se pare. "Uso un mecanismo con una manivela que reparte el peso, si no sería imposible subirlas", señala. Además de evitar que se pare, o que se pueda producir un desfase temporal, Fernández también vigila el desgaste de las piezas. "Cuando veo que alguna está ya en las últimas o está rota, se la mando a un tornero y luego yo me encargo de montarla", subraya.

La otra parte sensible del mecanismo son las piezas que están hechas de madera. "Las originales eran todas de metal, pero estaban muy desgastadas. Mi padre encargó que los carretes de las poleas se rehicieran en madera", dice Fernández.

Estas labores le llevan a pasar en la vieja torre, que data de finales del siglo XVII, unas cuantas horas a la semana. "Vengo todos los sábados a darle cuerda, pero a parte suelo estar atento por si hay algún desgaste de las piezas. No lo olvido, siempre estoy pendiente de él", cuenta.

Y si un día se le pasa, ya están los noreñenses para recordárselo. "En cuanto se descuadra un poco la hora o la campana no suena bien, ya me llaman rápidamente", agradece Fernández, que ve en esto una muestra de que "a la gente le importa y quiere que esté funcionando perfectamente".

En 35 años con visitas semanales al lugar, no es de extrañar que le hayan sucedido un buen puñado de anécdotas. Entre ellas, una de las que jamas olvidará fue cuando se quedó encerrado dentro de la torre. "Cuando entro siempre suelo dejar puesto el pasador. Un día se me olvidó. Alguien debió pasar, vio la puerta abierta y cerró creyendo que se me había olvidado", concluye entre risas Fernández. Para poder salir "tuve que llamar al Ayuntamiento y mandaron a alguien a que me sacara".

Con todos esos recuerdos, no quiere desapegarse del reloj. Sin embargo, "llegará un momento en que ya no pueda con las pesas". Cuando llegue, "tendrán que buscar a otro" y la saga familiar terminará. "Tengo tres hijas, pero tienen su trabajo y no se van a dedicar a ello", sentencia."

Pasamos a este panel dedicado a la Geografía de Noreña, con su ubicación en el mapa

Situación de Noreña y su concejo en Asturias y literalmente insertado en diferentes 'islas' en el interior de su vecino Siero

Sus límites son curiosos, se trata realmente de varios enclaves dentro de Siero: el más grande, la parroquia de Noreña, donde estamos, en el medio del mapa:

-Abajo al sur La Pasera, la única parte del concejo de Noreña donde además de con Siero linda con otro concejo: Langreo/Llangréu

-Arriba otra gran "porción" es La Felguera de Noreña. Justo debajo está el pequeño territorio de Serrapicón, de 1,56 hectáreas, al lado de la iglesia de Celles. Más abajo un poco más grande es Otero, de 3,26 hectáreas

El ser un concejo tan pequeño (el más pequeño de Asturias), pudo ser una de las causas por la que sus habitantes, con poco espacio para la agricultura y ganadería, se decantasen más por las actividades artesanas. Así el erudito Juan Uría Maqua escribe:

"Desde fines del XV a principios del XVI tenemos ya formado un ayuntamiento pero sin alfoz o término municipal, y esta falta de tierra... a a determinar precisamente la vocación artesanal de los vecinos de la villa desde época muy temprana, al igual que el ahogo que supuso el cerco de Siero les llevó a buscar mercados en el exterior"

Si bien estos valles estuvieron habitados desde la Prehistoria la primera mención a Noreña en un documento es del año 1151, cuando Gonzalo Peláez y su esposa Elvira Pérez hacen donación de una heredad llamada Noreña, jurisdicción de Siero por aquel entonces. Anteriormente, ya en el siglo X, había referencias con este nombre, pero vinculadas al río, como leemos en Wikipedia:

"Es casi imposible determinar el origen del concejo, no teniendo documento alguno que hable de Noreña como tal hasta principios del siglo XII. Para explicar este hecho, el historiador Juan Uría Ríu supuso que de haber existido algún caserío o población en la zona, el lugar llevase otro nombre. También admitió la posibilidad de que el silencio sea meramente fortuito; pero se inclinó expresamente por la hipótesis de que el lugar tomó el nombre del río Noreña, que aparece citado como tal en algunos documentos.

Alta Edad Media

Es casi imposible determinar el origen del concejo, no teniendo documento alguno que hable de Noreña como tal hasta principios del siglo XII. Para explicar este hecho, el historiador Juan Uría Ríu supuso que de haber existido algún caserío o población en la zona, el lugar llevase otro nombre. También admitió la posibilidad de que el silencio sea meramente fortuito; pero se inclinó expresamente por la hipótesis de que el lugar tomó el nombre del río Noreña, que aparece citado como tal en algunos documentos.

Baja Edad Media

En 1151, Gonzalo Peláez y su mujer Elvira Pérez hicieron donación al Monasterio de San Vicente de una heredad llamada Noreña: que vulgare vocatur Naurenia, y cinco años después la misma Elvira Pérez, modificando las condiciones de la anterior donación al mismo monasterio, consigna en otro diploma que le otorga la mitad de la villa llamada Noreia: villa vocata Norenia. Es en este documento cuando aparece por primera vez aplicado inequívocamente el nombre de Noreña a un lugar poblado. En ese mismo documento, la donante afirma que la villa de Noreña había sido de su suegro Pelayo Rodríguez.

A partir del siglo XII el nombre del lugar de Noreña aparece repetidamente consignado en los documentos de la época; en algunos de ellos también se indica que este territorio pertenecía a la jurisdicción de Siero. Así, según un documento citado por Uría Riu, en 1189 Fernando Menéndez dona al monasterio de San Vicente una parte de los que tenía en Noreña de Siero."

Andado el tiempo sería parte de los extensos dominios del preeminente magnate asturiano Rodrigo Álvarez de las Asturias quien, sin descendencia, proclamaría herederos de sus dominios al hijo ilegítimo de su señor el rey Alfonso XI, Enrique de Trastámara, lo que sin pretenderlo haría de ellos territorio de dramáticas afrentas y combates entre sucesivos herederos causantes de guerras civiles, durante toda la baja Edad Media, sin duda la más dramática la que enfrentó a Alfonso Enríquez, Conde de Noreña, con Enrique III de Trastámara:

"A comienzos del siglo XIV aparece ya Noreña como jurisdicción independiente, perteneciente al señorío de Rodrigo Álvarez de las Asturias. Algunos genealogistas, desde el siglo XVII, suelen mencionar como señor de Noreña al padre de Rodrigo Álvarez de las Asturias, Pedro Álvarez de las Asturias, mayordomo mayor del rey Sancho IV. Uría Ríu, basándose en la inexistencia de testimonios acreditativos, estimó por el contrario que el primer señor de Noreña fue su hijo Rodrigo, aunque parece probado que antepasados suyos poseyeron bienes en la parte central de Asturias. Así, de una donación hecha al monasterio de San Vicente en 1332, por él mismo se desprende que una tía suya llamada Mayor Álvarez poseía bienes en la villa de Entralgo y Bimenes.

Y en otra escritura existente en el monasterio de Santa María de Carrizo, que examinó Luis Alfonso de Carvallo y que fue otorgada por Sancha Álvarez en 1210, se lee al final cierta memoria expresiva de las distintas heredades o patrimonios que correspondieron a los hijos de Rodrigo Álvarez y su mujer Sancha; allí consta que Pedro Álvarez de las Asturias, nació, según Somoza, hacia el año 1268: Era una persona bien apuesta y conformada, de ancha y prominente frente, cara prolongada, ojos grandes y buena dentadura. Fue un personaje importante en las Cortes del rey Alfonso X de Castilla, Sancho IV de León y Castilla, Fernando IV de León y Castilla y Alfonso XI de Castilla, fue asimismo árbitro en las disputas sostenidas por Oviedo con Avilés y Salas, sobre la libre introducción de pan, vino, trigo y otras viandas, según documentos de 1315 y 1320 que copia Vigil en su Diplomática oventense. Murió Rodrigo en el año 1335, siendo enterrado, por propia voluntad, en el monasterio de San Vicente. Dejaba como heredero al hijo bastardo de Alfonso XI de Castilla y Leonor de Guzmán, Enrique, al que prohijó y que había de llegar a ser rey de Castilla.

En el año 1350 el entonces conde Enrique, a raíz de su matrimonio con Juana Manuel de Villena, llegó a Asturias huyendo de su hermano Pedro I, para acogerse a los señoríos que había heredado en estas tierras; y aunque no está probado que la fortaleza de Noreña jugase papel alguno en la rebelión que enfrentó a ambos hermanos, parece lógico suponer que residiría algún tiempo en ella durante los dos años que pasó en la provincia.

Un año antes de ocupar el trono de Castilla, Enrique donó el señorío de Noreña a su hijo bastardo, Alfonso Enríquez, y, como señor de este lugar, Alfonso confirmó un documento en noviembre de 1368. En la primavera de 1372, fue armado caballero por su padre estando en Santiago de Compostela y fue, posiblemente en esa fecha, cuando también recibió los títulos de conde de Noreña y de Gijón. El conde se alzó en contra del poder regio en varias ocasiones y en septiembre de 1383 perdió su condado de Noreña que fue entregado por el rey Juan I de Castilla al obispo de Oviedo, Gutierre de Toledo."

Este es efectivamente el Privilegio de Juan I de Castilla con el que se entrega la Casa de Noreña al obispo Gutierre de Toledo en 1383 como aliado de la Corona frente a Alfonso Enríquez, quien aún protagonizará una gran rebelión antes del final de la centuria. Posteriormente en el título de conde y su señorío del condado de Noreña se irán sucediendo los prelados ovetenses, uno de los cuales, avatares del destino desencadenará nuevos episodios bélicos al encastillarse en el antaño poderoso Castillo de Noreña, junto a la iglesia, hoy desaparecido:

"Así, el señorío de Noreña pasaba a los obispos de Oviedo, quienes ejercieron la jurisdicción, nombrando sus justicias o alcaldes, y residiendo en el castillo algunas temporadas. El 31 de mayo de 1384 se hace escritura pública de la división de los territorios de Noreña entre el Cabildo y el Obispado. Hacia 1393 tiene lugar la última rebelión, ya aludida, del conde Alfonso, quien huyendo de la prisión en que se hallaba confinado llegó a Asturias recuperando por la fuerza el señorío de Noreña. Fue derrotado por Enrique III en 1394, siendo devuelto el señorío a los obispos de Oviedo.

Las autoridades nombradas por los obispos tuvieron diferencias y pleitos con los del concejo llegando en ocasiones a la violencia, como se desprende de una cédula dirigida por Fernando el Católico al corregidor del Principado, Fernando de Vega, en 1514. Durante el obispado de Diego de Muros (1512-1524) una violación del derecho de asilo en la iglesia de San Vicente de Oviedo por el corregidor de Asturias, Pedro Manrique de Lara, ocasionó un grave incidente en el que se vio directamente envuelta la villa de Noreña: los subordinados del corregidor prendieron a un delincuente que se hallaba acogido al derecho de asilo en la iglesia de San Vicente de Oviedo y Diego de Muros obligó a que el delincuente fuese restituido a dicha iglesia, imponiendo al corregidor como penitencia por haber quebrantado el derecho de asilo, la asistencia a una misa, sosteniendo en las manos, mientras la oía, una vela encendida. Esto irritó de tal modo al corregidor que no solo desobedeció la penitencia, sino que envió al instante a un alguacil acompañado de más gente y un lebrel a buscar al refugiado que a la sazón se hallaba oyendo misa; lo sacaron de allí por la fuerza y como protestase, soltaron al perro que mordió en el cuello y en un brazo, y por último le ahorcaron sin atender sus peticiones de confesión.

Según relato del obispo al Real Consejo de Castilla, el corregidor hizo pregonar calumnias contra él, prohibió bajo penas graves que alguien entrase en su casa y que le llevasen provisiones, que se celebrase el mercado en Noreña, villa de su señorío, y por último le conminó a que saliese de la ciudad y del obispado, condenándole a comparecer personalmente ante la Corte, medida esta que usurpaba la autoridad real, ya que solo los monarcas podían tomarla. El obispo apeló contra estas órdenes abusivas, pero el corregidor reunió gente armada y le atacó en su propio palacio y aún en la propia iglesia catedral, por lo que el obispo huyó a Noreña para refugiarse en su fortaleza. El corregidor mandó publicar un pregón en el que decía que ninguna persona fuese con el obispo de Noreña bajo pena de muerte y pérdida de todos los bienes; que no fuese tampoco ningún clérigo a aquella villa, y que nadie llevase allá cosas de comer, pues el prelado y muchas personas eclesiásticas y seglares estaban rebeladas y encastilladas en la dicha fortaleza.

Con el corregidor fueron a atacar el castillo de Noreña, Lope de Miranda, Ibán Bernaldo de Quirós y Gutierre Bernaldo de Quirós, Gonzalo de Argüelles, Bernardo de Estrada y Alonso Pérez de Valdés, que capitaneaba a los de Gijón. Se llevaron también a las bombardas de Avilés con las que se hizo fuego sobre el castillo. El asedio, que duró tres días, finalizó con la rendición del obispo. Nombrado pesquisidor el licenciado Carreño, le fue entregada la fortaleza; pero el corregidor, incumpliendo lo acordado, hizo que sus gentes la asaltasen y saqueasen, maltratando a los allí refugiados y encarcelando a algunos. El corregidor fue llamado a Flandes, para dar cuenta al rey, cayendo en desgracia de este. Manrique murió, excomulgado en Perpiñán, y aquellos que le habían secundado hubieron de hacer penitencia yendo desde la iglesia de San Francisco a la catedral, con los pies descalzos y con velas encendidas en las manos, donde el obispo les absolvió."

A diferencia de otros muchos territorios de señorío eclesial Noreña siguió perteneciendo a la Iglesia, aún después de las desamortizaciones de Felipe II, y así continuaría hasta 1827, cuando al abolirse los señoríos, se integra en Siero

"Por decreto de diciembre de 1826, desaparecieron los cotos jurisdiccionales de señorío, y Noreña, que lo era del obispo de Oviedo, pasó a formar parte del municipio de Siero, desde el 1 de enero de 1827 hasta finales de 1833, en que se hizo independiente, con los sotos que le pertenecían, todos separados del núcleo de mayor población de aquel Ayuntamiento y dentro del territorio de Siero. En el año 1826, los obispos de Oviedo dejaron de desempeñar las funciones propias como condes de Noreña (nombrando alcaldes, administrando Justicia), aunque siguieron ostentando el título con carácter honorífico hasta que el obispo/conde Francisco Javier Lazurica y Torralba, que había tomado posesión en 1949, asumió el decreto vaticano 12-V-11951. Él y los arzobispos/condes que le sucedieron dejaron de hacer ostentación del título nobiliario de condes, no acudiendo a tomar posesión del Condado que les pertenece y prescinden de tal símbolo en sus sellos, insignias y armas, aunque el Condado de Noreña sigue perteneciendo a la Sede Episcopal, hoy Arzobispal."

Foto del sepulcro de Rodrigo Álvarez de las Asturias, en el Museo Arqueológico. Pese al origen feudal del título y su vinculación señorial durante siglos, la existencia del Condado de Noreña, prolongada durante siglos con los obispos, fue determinante para crear una conciencia noreñense diferenciada de Siero, lo que avaló su independencia frente a este, por ello, y aunque desaparecido definitivamente el título, al concejo se le sigue llamando honoríficamente Condado de Noreña y a su capital la Villa Condal

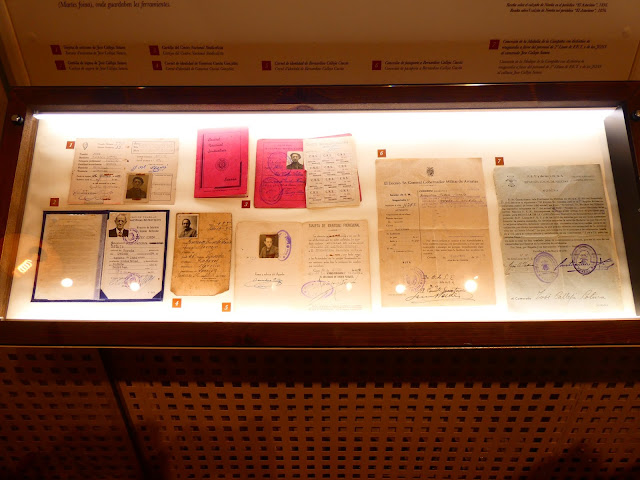

Seguidamente y a la derecha, un interesante documento nos traslada a la Exposición Permanente Zapateros de Noreña, que fue inaugurada en septiembre de 2019 contando con la gran labor de sus descendientes en les Families Zapateres, que con gran esfuerzo han logrado rescatar su memoria del olvido

"En el año 1587 (Tomo 1º. Inventario Ayuntamiento de Noreña), en una consulta formulada por su Obispo/ Conde de Noreña, cuando su población alcanzaba 50 a 60 vecinos, dice:“…no había entre ellos ningún trato ni comercio sino algunos zapateros de obra grosera que azen zapatos para venderlos en los lugares realengos circunvecinos, donde pagan el alcabala que adeudan.” J Uría Ríu. Porfolio Ecce-Homo Noreña. 1956

En el Acta 5-VII-1628 de la Junta General del Principado, Oviedo.

- " … la falta y daño que se siguía a esta ciudad en no venir a los mercados los çapateros de Noreña con la obra como acostumbran, retirándose a benderla en sus cassas a exçessivos prescios y tocándola a mentenimientos, con que cessaba el comercio y el valor de las alcabalas en esta ciudad.”Da idea de la importancia y calidad de estos artesanos- "Les quitaban de las manos su trabajo", ¡en sus casas!En el Catastro del Marqués de la Ensenada, del año 1751, se refleja la situación de Noreña: Más de 200 zapateros, 56 carpinteros, 34 curtidores, 14 sastres. Conocida es por la dedicación que buena parte de su población al curtido de pieles y fabricación de zapatos.Fermín Canella y Secades relata la anécdota clásica de los zapateros de Noreña:“El Rey Carlos III dijo un día al Arzobispo Marcos de Llanes:‐ Me contó el Conde (Floridablanca) que tu pueblo es una insignificante aldea de Asturias. Cierto, contestó el Prelado; pero no lo será tanto, cuando tiene 200 zapateros. ‐ Poca geografía Asturiana sabe mi Secretario, replicó el Monarca.Éste manifestó el dato de los 200 zapateros al Conde Florida Blanca, el cual expuso al Rey que tantos eran los vecinos de Noreña como discípulos contaba en ella San Crispín.Carlos III, cuando despidió al Arzobispo, le dijo con sorna:‐ Procura que con tantos zapateros en tu pueblo no anden descalzos tus diocesanos.Así sucedió en efecto, porque aquel santo varón, dechado de caridad, dio todo cuanto tuvo a los pobres de su archidiócesis.”

"El día 8 de este mes salio de esta ciudad una remesa de de 4758 pares de zapatos ... Acopio que pertenecía a la contrata que tienen celebrado los maestros del arte de Noreña para construir tres mil pares de zapatos mensuales trabajados con perfección, de buen material y claveteados."

"Entre los años 1845-1850, según Pascual de Madoz, Noreña tenía más de 300 casas. “Industria y Comercio: la agricultura, fábricas de curtidos y zapatería; consisten las principales operaciones comerciales en la estracción (sic) de curtidos y zapatos para surtido de la capital y otros puntos de la provincia, y aún de la inmediata León.”El calzado que se fabricaba antiguamente era muy económico. El chicharo, de niño, se vendía a 3 pts. y el de hombre o mujer a 10 pts. Un zapatero habilidoso llegaba a terminar tres pares en un día …trabajando de sol a sol.

Eran aficionados a la música (documentado 1815), ensayaban en las casas de zapateros de la C/Iglesia y se integraron en la Banda Municipal (1891). Pertenecían al Centro Cultural y Recreativo (1919), dotado de biblioteca y con grupo artístico mixto, en la sede del Centro Reformista fundado por el Indiano Pedro Alonso. Existía la curiosa costumbre entre aquellos famosos zapateros, de que hubiera un lector de prensa o alguna historia, pues no distraía el trabajo. Costumbre que los emigrantes llevaron a Cuba y otros lugares.

En el año 1903, la industria de Noreña se concentraba en: la matanza de cerdos y terneros (15.000, que importaron 1.875.000 pts.), chorizos (240.000 Kg., 480.000 pts.), zapatos (150.000 pares, 750.000 pts.). De donde resulta que semanalmente: se fabricaron 5000 kg. de embutidos, 3.580 pares de zapatos y una transación de cerdos y terneras, de 288 reses.

Contemplar la actividad de estos artesanos era todo un espectáculo, digno de la mayor atención. Ramón el Carechu, medía el pie trazando su perfil sobre un papel de periódico y para valorar el puente y el calcañar, utilizaba tiras del mismo papel, a fin de seleccionar la horma correspondiente- no hacían los zapatos de punta que impuso la moda “para todos los tipos de pie”; lo que tanto perjudica con su uso a quienes tienen el primer dedo del pie más largo (pie egipcio), por ocasionarles "juanetes".

A fines del s.XIX, se produce el crecimiento industrial que lleva a la proliferación de las empresas cárnicas- (114 contribuyentes en 1930), en deterioro del nº de zapateros pese al gran prestigio que alcanzaron; al igual que las “botas de agua” de Pimiango.

Hubo un intento por mantener tal actividad mediante la creación de una fábrica de zapatos en 1924, aunque no prosperó.

Los crecientes beneficios de la industria cárnica, frente a los reducidos ingresos de los zapateros, en competencia con el calzado industrial, determinaron la desaparición progresiva de estos artesanos, siendo los últimos en cerrar su taller en Noreña: Bartolín, Galán y los hermanos Aquilino y Anselmo Peinó, hace 10 años.

La laboriosidad y encanto de nuestras mujeres constituyen, sin lugar a duda, el nexo más fuerte entre Pimiango y Noreña. Las vuestras, atendiendo la hacienda y las de Noreña, acarreando y vendiendo por ferias y mercados de la provincia, incluyendo Pola de Lena, Pravia, …:

“Parece que estoy viendo como un grupo de 10 ó 12 mujeres, cargadas con sendas maniegas –(goxas) llenas de género, se van por la calle de la iglesia abajo con dirección a Grado á una feria, alegres y contentas como si fueran á una romería, y cuando en el largo trayecto que tienen que recorrer, hace alto esta pequeña caravana, en vez de sentarse á descansar lo que hacen es formar un pequeño baile y al son de «Dale la vuelta Pepe» regocijarse y distraerse, para luego continuar su trayecto hasta llegar á la villa …”

Proseguir, resaltando los perjuicios ortopédicos ocasionados por los diseños impuestos por la industria del calzado, se saldría del motivo de esta exposición. Pero, además, prometí ser breve y que terminaría … “cuando apreciara miradas quisquillosas o risas …”

En 1751 el Catastro del Marqués de la Ensenada señala la existencia en Noreña de 66 maestros zapateros también curtidores, 5 maestros zapateros que no curtían, 107 oficiales zapateros y 33 aprendices. Sería además a finales de ese siglo XVIII cuando hallásemos las primeras referencias escritas a la calidad de las carnes y embutidos de Noreña, germen de una industria chacinera y conservera que alcanzaría un notable auge desde fines del s. XIX hasta nuestros días

La máxima producción de zapatos fueron los 150.000 del año 1903, unos 3.000 pares a la semana, llegando a existir hasta 350 zapateros, pero la competencia con otros fabricantes, más industrializados, de otras partes de España. En 1938 la producción se había reducido a 6.000 pares, en 1944 a 5.000. Aunque ya en 1920 Justo Rodríguez Fernández fundó una fábrica para la fabricación de calzado, el gremio terminó por desaparecer ante la mayor industrialización de otros zapateros de España y era la industria chacinera la que triunfaba definitivamente en Noreña

"... no se recuerda con fecha cierta las primeras transacciones comerciales de los orígenes de Noreña, siempre hubo antiguamente la forma de trueques entre gente de un pueblo con el otro, pero en nuestra Villa Condal la primera industria fue la del calzado en los comienzos del año 1700 y casi paralelamente se iniciaban los primeros embutidos artesanales en casas de familia."

Documentación e información del antiguo Gremio de Zapateros de San Crispín, patrón del oficio, gremio al que estaban afiliados los artesanos. Ellos velaban por los intereses de sus miembros y establecían sus categorías, básicamente aprendiz, oficial y maestro, aunque había también maestro mayor:

"En lo referente al calzado, fue tan incesante que todas las casas de Noreña eran talleres de zapatos, el padre de familia como maestro cortador, la esposa efectuaba el cosido, los hijos mayores eran los oficiales y los más pequeños se iban iniciando en el aprendizaje. Cuando ya había una buena producción de calzado de distintas medidas, todo hecho a mano, la mujer concurría los mercados de los pueblos cercanos y hasta Grado y todo se vendía porque decir que era de Noreña, era decir que era de primera calidad."

“El Rey Carlos III dijo un día al Arzobispo Marcos de Llanes:‐ Me contó el Conde (Floridablanca) que tu pueblo es una insignificante aldea de Asturias. Cierto, contestó el Prelado; pero no lo será tanto, cuando tiene 200 zapateros.‐ Poca geografía Asturiana sabe mi Secretario, replicó el Monarca.Éste manifestó el dato de los 200 zapateros al Conde Florida Blanca, el cual expuso al Rey que tantos eran los vecinos de Noreña como discípulos contaba en ella San Crispín.Carlos III, cuando despidió al Arzobispo, le dijo con sorna:‐ Procura que con tantos zapateros en tu pueblo no anden descalzos tus diocesanos.Así sucedió en efecto, porque aquel santo varón, dechado de caridad, dio todo cuanto tuvo a los pobres de su archidiócesis.”

Estatutos de la Cooperativa Local Artesana del Gremio de Zapateros de Noreña y cifras de producción. A mediados del siglo XIX un documento señala que las principales operaciones comerciales noreñenses se basaban en la "extracción de curtidos" para la fabricación de zapatos "para surtido de la capital y otros puntos de la provincia, y aun de la inmediata León."

Como hemos dicho, la desaparición del gremio se prolongó en una larga decadencia durante décadas pese a que hubo un intento industrializador para hacer una empresa competitiva en precios con las fábricas de otros puntos de España que iban acaparando el mercado, sin embargo, ni siquiera pudo con la de los artesanos locales que seguían en activo, como sigue contando Abelardo Álvarez Riestra:

"El progreso de esta industria iba en contante aumento, año tras año, y en 1903 se fabricaron 150.000 pares de zapatos, o sea, unos 3.000 por semana. En la década de 1920, don Justo Rodríguez que en su juventud también había sido zapatero, instaló en la Avenida Flórez Estrada una moderna fábrica de calzado con la dirección de su hermano conocido por el monte de "El Chamuscáu", que tenía dos hijos en Buenos Aires. Con el tiempo esta fábrica no dio el resultado esperado y se cerró al no poder competir con el calzado hecho a mano por los vecinos noreñenses."Otra vecina, Emilia Cabeza Colunga, maestra en Noreña, recordaba así aquella iniciativa:

"Justo Rodríguez Fernández quiso corregir la tradición artesanal de fabricar zapatos, que les estaba llevando a desaparecer, y tuvo la admirable idea de crear una especie de cooperativa en la Avenida Flórez estrada encargado la misma a su hermano Evaristo que era un experto maestro. Y con nuevas máquinas, horario fijo y algo de disciplina en el trabajo, trató de que pudieran seguir adelante aquellas familias de nuestra villa. Pero nuestros zapateros llevaban años trabajando "a su aire" y no quisieron ver el peligro. Lo de "renovarse o morir" no iba con ellos. La fábrica se sostuvo "a duras penas" hasta la Guerra Civil; época en la que fue totalmente desvalijada."

Dentro de las iniciativas de recuperación de la memoria zapatera noreñense se instaló en 2016 en la cercana Plaza la Nozalera, a la que le dedicamos una entrada de blog, una placa-homenaje a su gremio, obra también de José Luis Iglesias Luelmo, de la que aquí vemos una fotografía. Resalta en ella una imagen del trabajo en un taller de calzado y una frase del escritor Armando Palacio Valdés en Novela de un novelista (1921) "No hay carretera ni camino vecinal en Asturias que no halla sido hollado por los zapatos de Noreña"

Tarjetas de artesano de la posguerra con fragmento del Fuero del Trabajo. En enero del año 1963, ya pasada la posguerra, uno de los últimos zapateros vivos por entonces, José Álvarez Sotura, contaba en una entrevista en La Nueva España lo siguiente:

"Hace cincuenta años éramos en Noreña alrededor de los 200 obreros del calzado distribuidos en 16 talleres. Luego había otros talleres más, pero de menor escala, con dos o tres operarios solamente.La fabricación a gran escala se iniciaba siempre por el otoño y venía a suspenderse con la entrada de la primavera. El Domingo de Ramos era siempre de las primeras fechasen que se acudía a los mercados y, para entonces, se necesitaba tener fabricados y almacenados, buen número de pares. Solo se suspendía esta labor intensiva de fabricación, durante breves días, en invierno, con ocasión de los "sanmartinos", de cuyas matanzas salían los embutidos con que habrían de alimentarse de feria en feria o de mercado en mercado.Durante el resto del año, la fabricación continuaba igualmente para cubrir existencias de tamaños que fuesen agotándose, pero siempre, desde luego, a ritmo más lento, pues las salidas a los distintos feriales de la provincia restaban mucho tiempo a la labor de fabricación.En el verano venía mucha gente de Castilla a tomar los baños a Gijón, y a la vuelta, casi todos se llevaban unos cuantos pares de las populares botas de Noreña adquiridas en la misma villa de Jovellanos, en los puestos que se instalaban los días de mercado.

Entre estos compradores castellanos solía haber algunos comerciantes, que cargaban igual con cincuenta o cien pares.

Fabricaban todas las tallas. Desde la más pequeña para niño, con "ferrete" en la puntera, para evitar que las aficiones futbolísticas, con prácticas en las piedras, produjeran un prematuro desgaste. Hacían, también, otro estilo de calzado para las mujeres. No obstante, lo que más venta tuvo siempre y lo que más fama dio a esta artesanía en Noreña han sido exclusivamente las botas.

El estilo, generalmente, era rústico. No obstante había algunos artistas que se dedicaban también a hacer modelos especiales.

Las jornadas de trabajo estaban reglamentadas por los rayos del sol. Solían abrirse los talleres entre cinco y seis de la mañana, y se daba por finalizada la labor cuando ya no apuntaba ninguna luz del día. Los trabajos eran a destajo, pagándose a tanto el par terminado. Por un pare en un tamaño de hombre, se abonaba 1,25 pts.; 0,75 los de mujer, y 0,50 los de niño.

Hacer tres pares de tamaño hombre en el día era una verdadera marca. Y total ya ve usted cual era el resultado, quince reales.

"Los villarramieles"- de Villarramiel, naturalmente eran los curtidores y proveedores de las hojas de suela que traían en mulas desde aquel origen.

Comprábamos al peso y luego vendíamos al bulto. Por tanto las ganancias nunca fueron grandes, ya que no estaban debidamente calculadas.

Sin embargo, los talleres iban en aumento -particularmente los pequeños talleres- pues operario que era capaz de reunir 500 pesetas para adquirir los materiales más elementales para trabajar por su cuenta. Las competencias, por tanto, se hicieron cada vez más encarnizadas, llegando a trabajar casi sin ningún beneficio. Se dejó ver apreciablemente una falta absoluta de cooperativismo, y así comenzó a caer, poco a poco, esta pintoresca artesanía.

No había posibilidad de unión. Y la división nos mató. No supimos industrializarnos y evolucionar con los tiempos, como más tarde hicieron otras zonas de España, que hoy son principales abastecedoras.

Otras razones de tipo social influyeron apreciablemente también en esta decadencia. Los oficiales zapateros llegaron a tener a menos pertenecer a este oficio.

Un peón de la vía del ferrocarril ganaba más que cualquier obrero de zapatería. Luego la cuenca del Nalón tentó y arrastró para allá a muchos. En aquella industria era menor la jornada de trabajo y mayores los jornales..."

En esta foto vemos, en la segunda fila y en el medio a José Pajares, que fue Zapatero Mayor de Noreña. En el Diccionario geográfico y estadístico de Asturias de José González Aguirre, de 1897, se plasma así la situación de ambas industrias a las puertas del cambio de siglo:

"Es Noreña una población eminentemente industrial y puede asegurarse que es la más laboriosa de toda la provincia, á pesar de ser la laboriosidad condición peculiar del pueblo asturiano. En Noreña no hay aristocracia ni mendicidad; casi puede afirmarse que allí está en inmensa mayoría de clase media, pero es una clase media de abolengo artesano. Dos industrias principales constituyen la vida de esta población, la zapatería y la matazón, salazón y embutidos. Son pocas las casas en que no se ejerza una de estas dos industrias, aconteciendo el ejercerse en muchas ambas á la vez, es decir, alternando, puesto que la de salazón y embutidos es propia de los meses de invierno. Durante los meses de primavera y verano y parte del otoño los hombres trabajan en el calzado y las mujeres son las encargadas de recorrer consecutivamente los mercados de casi toda la provincia en la forma siguiente: los lunes se distribuyen entre Sama, Infiesto y Avilés; los martes aprovechan las que han ido a Sama y Nava el mercado de la Pola de Siero, que reviste el carácter de verdadera feria; los miércoles concurren á los de Grado y Villaviciosa; los jueves aprovechan el de Oviedo y suelen ir hasta Pravia no pocas de las que asisten el miércoles á Grado; los viernes suelen descansar para aprovechar el sábado en Gijón y el domingo en Oviedo y Grado y este mismo movimiento que se advierte durante el verano con la industria zapatera, se repite durante el invierno con la de salazón y embutidos: puede decirse que Noreña hace zapatos para la mitad de la provincia y que surte también á esa misma de tocino, cecina, chorizos y morcillas; exportando de estos embutidos gran cantidad para el resto de España y sus posesiones americanas. No podemos precisar el número de zapatos de todas clases que allí se fabrican durante el año, pero sí se puede asegurar que es fabuloso. En cuanto á la matazón podemos apuntar un dato que da clara idea de su importancia. En el invierno de 1893 á 94 se beneficiaron en aquella v. 15.000 cerdos y 5.000 terneras. Así se explica que allí hasta el artesano más modesto es propietario de la casa que habita y que disfruten de relativas comodidades hasta los que viven de solo un jornal dentro del taller."