|

| Llegando al Alto la Miranda |

Las llanuras que dan nombre al concejo de Llanera ya han llegado atrás, y tras subir por las laderas del monte Santufirme, el Camino de Santiago del Norte, en el trayecto de la Sancta Ovetensis a Avilés, llega al Alto la Miranda (240 m), en la parroquia llanerense de Villardebeyo y a unos 15 kilómetros de la Villa del Adelantado, un trayecto que los peregrinos que salen de la capital asturiana suelen hacer en una sola jornada

Por ello, cuando lleguemos al cruce, hemos de tener especial cuidado, pues además de turismos es frecuente el paso de camiones

Como referencia importante fijémonos, al otro lado del asador, en el camino asfaltado que ahí empieza, ese es el que vamos a tomar para llegar al pueblo de La Miranda propiamente dicho, cuestas arriba, más allá de aquellas praderías de arriba

Asimismo, por el medio y con trazado azul y amarillo jalonado por pequeñas conchas, aparece el Camino de Santiago, de abajo arriba, pues atraviesa el concejo de sur a norte, desde el paso del Nora procedente de la parroquia ovetense de Villaperi, hacia La Ponte Cayés y Campiello, El Camín de los Eros, Andorcio (parroquia de Ables), inmediaciones del Polígono de Asipo, Posada, y el Santufirme, hacia aquí, hacia La Miranda, rumbo a Villar para salir al valle de Solís, en Corvera, continuando marcha hacia Avilés

Visto y reconocido el 'mapa de situación' llegamos a la AS-325 y vamos a la izquierda, hacia la AS-17 y el asador

"En el Alto de La Miranda, frente a la desviación a Villabona, a la izquierda de la carretera Oviedo-Avilés. José Somoano Teja, (1904-1968), natural de Llovio (Ribadesella)) vino a Cancienes para trabajar en la tejera. Allí conoció a la que sería su mujer, Nieves Martínez Suárez, (1907-2000), natural de La Rebollada, y, una vez casados construyeron la casa en La Miranda, en cuyo piso inferior instalaron el clásico bar-tienda, donde además de comestibles y pan, despachaban zapatillas, madreñas, y daban comidas preparadas por María a temporeros y transportistas. Dispuso de bolera y ayudaron en el bar las hijas del matrimonio, primeramente María Luz (1937-1980) y América, nacida en 1934 y nuestra informante hoy día. Los numerosos trabajadores que en bicicleta se desplazaban desde diferentes pueblos a las Minas de Villabona, tenían en este Bar un punto de parada y avituallamiento. Con la boina calada, calzados con madreñes y media de vino en el bolso de la chaqueta de Mahón formaban un pelotón cuya imagen ya es irrepetible."

"Siempre con el calificativo de nuevo, aunque al principio Nuevo Bar, terminó siendo conocido popularmente como el Bar Nuevo. En el Alto La Miranda, tuvo tres propietarios hasta llegar a nuestros días y actualmente es conocido como Asador La Miranda.José Luis Iglesias Méndez (1921-2006), natural de Ferroñes y Mercedes Bango Martínez, nacida en La Miranda en 1925, adquirieron la casa, construyeron viviendas en 1951 y habilitaron la planta baja como bar en 1957. Las habilidades de Mercedes en la cocina les permitía ofrecer callos los sábados y menú diario en uno de los dos comedores habilitados, el llamado pequeño con 4 mesas y desde 1960 otro mayor con unas 10, con mobiliario de estilismo propio de la época, en madera, hasta para 80 comensales.El bar propiamente, contaba con un mostrador de obra revestido de azulejo verde y mármol blanco en la meseta. Inicialmente, una sencilla estantería enmarcada por semicírculo de obra con una ventana en su centro, altas banquetas de madera macizas, algunos jamones y riestras de chorizos, configuraban el espacio. Tras el mostrador, una trampilla permitía bajar a la bodega, también accesible desde el exterior.Tanto los hijos del matrimonio, José Luis y Mari, como los hermanos de los propietarios Antonio y Pacita –éstos últimos más tarde estarían al frente del Bar La Paz en Posada– ayudaban en el negocio puntualmente. El taxi –un Seat 1500, negro– sería atendido al comienzo por Agustín Ramiro, el marido de Mari, desde 1965 y después por el padre de aquélla. Disponían de una cafetera a gas y agua potable de pozo propio siendo el bar propiamente dicho, más reducido que el actual pues se recuerda con solo de 2 mesas.Entre 1974 y 1984 estuvo traspasado al matrimonio formado por Ángel el Piquero, de Villabona y Elvira El Picu, de La Miranda, quienes mantendrían la configuración anterior del local prácticamente sin cambios. En 1984, tomaron las riendas del negocio como arrendatarios, Belarmino Vicente Valledor, natural de Pola de Allande (1929-2001) y su mujer María Campo Fernández, nacida en 1943 también en Pola de Allande.En el año 1987 adquirirían en propiedad el inmueble. Su hija María Paz Vicente Campo, (Pola de Allande, 1964) y el marido de ésta, Juan Raúl Real Gómez, (Cangas del Narcea, 1964), se harían cargo del establecimiento en 1994, siguiendo aún hoy día al frente del mismo.La finalización de las obras de construcción de la cercana Cárcel en Villabona, –inaugurada en 1992– supuso una merma considerable de clientela, fundamentalmente a la hora de las comidas, con lo que el joven matrimonio decidió dar un giro al negocio instalando en 1997 el primero de los tres hornos con los que cuenta el actual Asador, al tiempo que cambiaban el nombre del local denominándolo Asador La Miranda, hoy día moderno establecimiento con 3 comedores de diferente capacidad –hasta un total de 110 personas puede atender al mismo tiempo–así como con instalaciones y comodidades propias de los tiempos que corren."

A muy pocos kilómetros de Posada de Llanera, por el costado septentrional en que el concejo pierde la lógica de su orónimo y se eleva hacia Corvera, justo antes de alcanzar el vistoso alto que domina los arranques de la Cordillera y las rasas de la costa, se localiza el asador. Ante su fachada pasan las uniones y medianeras de la AS-17 con las AS-325 que lleva hasta Villabona y Serín.

Se está cerca de Llanera, de Corvera, de Gijón, de Avilés y ante un enlace de carreteras. Pudiera parecer que nos rodea un paisaje urbano con su correspondiente nudo de comunicaciones. Pues nada más lejos de la realidad: la soledad manda. Especialmente si toca jornada de niebla y orbayu como suelen traer la primaveras tempranas. En cambio la llegada del calor añade carpas, comuniones, cumpleaños, banquetes y juegos infantiles: la melancolía se hace entonces romería.

«Estamos en medio de todo y en ninguna parte», señala Maripaz.

Cosas de las autopistas que han retornado al sosiego rural carreteras por las que antes pasaba un tráfico denso y constante. Ésta, por ejemplo, que unía Oviedo y Avilés, bordeó la línea de adoquines, mucho antes que el motor sustituyera carros y carretas, unas cuantas ventas donde enderezar ejes, arreglar ruedas y ofrecer comida y reposo a cocheros, muleros, postillones y cabalgaduras.

«Cuando Belarmino y María, mis padres, campesinos de Pola de Allande en busca de mejores oportunidades, cogieron el comercio que ahora regentamos Juan y yo, una añeja tienda mixta, sus anteriores propietarios ya no recordaban la fecha de apertura, pero sabían que pasaba del siglo y que fue parada de postas y diligencias», añade Maripaz.

Pues el comercio, transformado en asador y renovado desde los cimientos, con su fachada de piedra, sus dinteles de madera, sus interiores de ladrillo, sus amplios comedores y su sencillez mesonera, es parada y destino familiar, alegre y bien servido, alrededor de los tres grandes hornos panaderos que ponen el sentido y presiden los espacios.

Ya habremos visto, en un extremo del aparcamiento, los troncos de carbayu que, caloríficos y aromáticos, les aportarán la astilla, el fuego, el carbón y la ceniza. Unos hornos redondos, grandes, profundos, de piedra, ladrillo y forja, con el llar inferior custodiando llamas y brasas y la campana superior abriendo y cerrando su puerta lo justo para que la pala panadera meta y saque cochinillos y lechazos según mandan las tradicionales y estrictas ordenanzas de Castilla, uhogazas de pan.

Las grandes raciones servidas en cazuelas de barro caldean y aroman el ambiente antes de que el tenedor o los dedos si mejoran el provecho rompa la crujiente piel y separe la blanca y jugosa carne.

Juan, cangués del Narcea que recuerda a su abuela cociendo el pan y los lechazos en el horno hogareño, que por Leitariegos y Cerredo llegaban las enseñanzas de los pastores de La Mesta, prepara cuartos, medios y enteros de ejemplares alimentados exclusivamente con leche materna, no mayores de 21 días los cochinillos y de 35 los lechazos. Patatas panadera y pimientos asados en el horno añaden su necesaria compañía.

Hay bastante más para elegir: ensaladas de huerta refrescantes, ensaladas historiadas, morcilla de arroz, riñones y mollejas lechales a la plancha, callos de la casa, carrilleras ibéricas, bacalao con pisto, cabritu con patatines, dulcerías del obrador propio: sugerencias llenas de atractivo y acierto si el lechazo o el cochinillo, con sus patatinas y pimientinos, el pan de la hornada primera, la ensalada de siempre y el Ribera denso y reposado no ejerciera tan de mocín de película que el resto de actores los pensamos en letra pequeña."

"El asador se encuentra en El Alto de la Miranda, en la antigua carretera que une Oviedo con Avilés. Es una ruta que hecho unas cuantas veces en bicicleta, la subida desde Posada de Llanera es insignificante y corta pero el regreso con bastantes kilómetros en las piernas, se hace larga aunque no excesivamente dura si estáis entrenados. Podríais ir a comer en bicicleta sin despeinaros, aunque tampoco conviene pasarse con la comida no vaya a ser que os de la modorra y quedéis dormidos en el sillín.

Esta vez preferí coger el coche, lo más sensato teniendo en cuenta que fuí a cenar; por no hablar de que jarreaba como en el Diluvio Universal. El restaurante tiene la decoración típica de un asador, una ambientación rústica, con sus sillas de madera, suelos cerámicos, vigas de madera, ladrillo o piedra vista y sobre todo, presidiendo la estancia sus hornos. Aunque cuenta con varios comedores e incluso una zona de juegos infantil, esta estancia es la más destacada.

No hacía demasiado que mis excesos me jugaron una mala pasada, no conviene abusar para cenar del lechazo y cochinillo. Esta vez, con la lección aprendida en el Asador de Aranda, preferí obviar estos productos. Ambos los he probado en La Miranda y aunque no tengo fotos os puedo asegurar que los trabajan muy bien ya que utilizan materia prima con denominación de origen Castilla y León.

Para acompañar la comida, nada mejor que una Alhambra Reserva 1925.

Comenzaríamos con medio pulpo del Pedreru a la plancha, con puré de patata y aceite de pimentón. El punto del pulpo era bueno, al dente. Fuera de carta nos ofrecieron los clásicos tortos con picadillo y huevo, lo diferente es que el picadillo era de gochu asturcelta.

Aunque sea de noche, tengo comprobado que los chuletones de carne roja, no me sientan mal, aunque sean tan hermosos como este de 1kg de selección especial Trasacar, acompañado de patatas y pimientos.

Para finalizar un postre casero que nos sorprendió por lo suave y bueno que estaba. Tarta de queso Afuega´l Pitu Blanco, hecho en horno de leña y acompañado de un helado de manzana verde. La tarta se sirve templada y con la forma del queso Afuega’l Pitu.

Da gusto repetir en sitios que sabes de antemano que nunca te fallarán y La Miranda es uno de esos."

"El tiempo pasa que se las pela, no me puedo creer que haga ya mas de cuatro años y medio que no visitaba La Miranda. En realidad tiene una explicación fácil, mi afán por ofreceros nuevos reportajes hace que tarde mucho en repetir sitios, por buenos que me parezcan.

En esta ocasión ha surgido una cena improvisada de paisanos, nada que ver con todas estas típicas cenas propias de estas fechas. Acompañado de otros tres bandarras nos subimos al Alto de La Miranda para darnos un homenaje y ya que la fechas son típicas para comerse un buen cochinillo, este ha sido el plato fuerte que me ha venido muy bien para actualizar este artículo.

Para ir haciendo boca nos pedimos un par de entrantes, la cecina con queso de cabra a la plancha y unos boquerones en vinagre caseros.

El plato fuerte sin duda era el cochinillo, que acompañan con una ensalada, pimientos del piquillo y unas patatas encebolladas."

La web gastronómica asturiana Les Fartures, del erudito culinario David Castañón visitó también el Asador la Miranda y de esta forma lo proclama a fecha 10-2-2015 (las fotos en la web):

"Asador estilo castellano que podéis encontrar siguiendo la carretera AS-17, en el alto la miranda.

Dispone de 3 comedores amplios donde se puede disfrutar de asados al estilo castellano. Tiene un aparcamiento privado bastante grande y además dispone de zona infantil para que los más pequeños puedan entretenerse mientras los mayores disfrutan de una buena sobremesa.

Recomendaciones: Lechazo asado, Cochinillo D.O. Segovia, callos caseros

Como buen asador no pueden faltar sus tres hornos de leña donde dar ese punto perfecto que tiene que tener un buen asado.

Os recomendamos que si tenéis pensado acudir un fin de semana llaméis antes para reservar, pues normalmente suele estar lleno, también aprovechar si lo que queréis es comer cochinillo o lechazo reservarlo con anterioridad pues suele terminarse y sería una decepción tener que quedarse sin catar este producto.

En nuestra visita como éramos varios comensales decidimos pedir unos cuantos entrantes para ir abriendo boca, aprovechamos para probar unas mollejas de Lechazo a la plancha con setas de temporada, pese a que no es un plato que personalmente me atrajera he de decir que quedé gratamente sorprendido con su sabor.

También pedimos como entrantes unas croquetas caseras de Jamón Ibérico, suaves con un rebozado muy crujiente, se notaba de lejos que eran unas croquetas caseras de verdad.

Además se pidieron como acompañante un par de ensaladas, la típica ensalada mixta para los más clásicos y una ensalada Templada (lechuga, setas de temporada, crujiente de jamón, queso de cabra y nueces caramelizadas) para los que querían una mezcla de sabores distinta a las habituales ensaladas, he de decir que la mezcla de sabores de esta ensalada me pareció perfecta.

Para completar nuestro menú se pidieron un par de cochinillos enteros y medio cuarto de lechazo asado. Indican que un cochinillo da para 4 comensales, pero dependiendo de lo fartones que seáis puede dar entre 4 y 6 personas tranquilamente.

Los asados los acompañan con unos pimientos y unas patatas pochadas con cebollas que sirven de acompañamiento a nuestros platos principales el lechazo y el cochinillo.

El lechazo estaba en su punto exacto, tierno, jugoso y riquísimo.

Aunque yo venía a comer el cochinillo, ya que es un plato que aquí en Asturias no se encuentra tan fácilmente, Quede encantado con el plato, asado en su punto con su piel crujiente como tiene que ser, riquísimo.

Por poner una pega, personalmente me gusta la salsa un poco más fuerte de sabor, pero esto ya es un gusto personal pues estaba igualmente muy buena.

En cuanto al vino, yo no soy muy entendido en vinos pero por recomendación de uno de los acompañantes que ya había estado nos pedimos un vino cosechero de la casa el cual no me disgustó en absoluto.

Como postre nos pedimos la tarta de la casa la cual nos trajo nuestro camarero a oscuras con velas ya que era el cumpleaños de la mayor de la familia, muy atentos en el servicio en todo momento lo que se agradece.

La tarta estaba buena aunque personalmente creo que tenía demasiado sabor a café, lo cual impedía que se pudieran detectar el resto de sabores.

Tocamos a (...) € por persona aproximadamente incluyendo postres, cafes, chupitos, etc.. Si queréis probar un buen asado al estilo castellano es un gran sitio para ir en grupos a disfrutar de la carne, tienen varios menús para grupos y eventos."

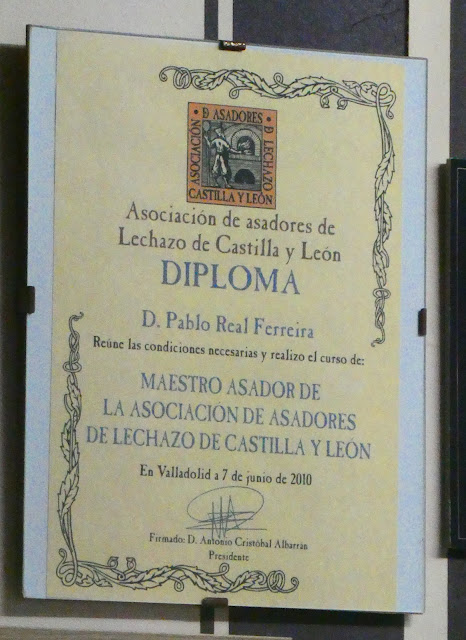

"El asador La Miranda, en Llanera, es único asador asturiano con el marchamo de calidad de la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León, la mejor categoría de España en lo que a lechazos se refiere.

Elaboran el lechazo de manera tradicional, con un procedimiento mucho más laborioso en el horno de leña.

Hace 30 años que fundaron el Asador La Miranda, pero fue en 1997 cuando decidieron dar un nuevo giro al restaurante instalando el primer horno de leña par asar al más puro estilo castellano. Pronto se les quedó pequeño y ahora cocinan lechazo y cochinillo en un gran horno de 16 toneladas.

Utilizan madera de roble, la leña que más aguanta el calor, en los tres hornos de los que disponen. Cada semana llega lechazo de Castilla y León, la zona de mayor tradición de este producto, por sus pastos, altitud, o temperatura, factores que influyen en el sabor de la carne.

El tiempo de elaboración hace que sea imprescindible la reserva. La época de mayor demanda es Navidad, cuando decenas de clientes se acercan a recoger este exquisito lechazo de piel crujiente y jugosa carne, con los aromas del horno de leña."

Y ahora, sí que con el máximo cuidado, pues no hay ni semáforo, ni señales lumínicas ni nada, vamos a cruzar aquí la carretera AS-17

|

| Cochinillos del Asador La Miranda Foto: Fartúcate |

"como esos entrañables asadores que jalonan la llanura castellana y donde, hasta que se pusieron de moda los comedores lujosos (a mí me dan un poco de repelús porque me dan sensación de convento, de monasterio de El Escorial), se servían los mejores asados del mundo.

Lo han ido reformando poco a poco y cada vez con más acierto, de modo que en estos momentos ya es habitual ver mesas de ejecutivos que no quieren meterse en el lío urbano de la capital y prefieren la paz de la campiña, porque el Alto de La Miranda es ante todo un puertín delicioso por el que merece la pena dar un paseo antes de ponernos las botas.

Asan al más puro estilo mozárabe, horno de leña y punto, impecable por cierto, aunque vulneran el protocolo castellano al acompañar el lechazo con unas patatas panadera, excelentes, deliciosas y muy al gusto asturiano. El que no las quiera que las deje, que seguro que el vecino se las zampará."

"Es el primer tramo del Río Aboño, nacido en la vaguada que forman Santufirme y Cume, cerrada al O por el cordal de La Miranda. Latín FRATEM (hermano), frecuente en casos de instituciones monacales cercanas, pasos de caminos de peregrinos… "

"Alfonso III hizo también abundantes castillos y muchas iglesias, como aquí debajo está escrito: en el territorio legionense, Luna, Gordón y Alba. En Asturias Tudela y Gauzón. Dentro de Oviedo, el castillo y el palacio que está junto a él, y los palacios que están en el valle Boides, en Gijón. En Contrueces, la iglesia de Santa María y los palacios. En Veyo, la iglesia de San Miguel."

Al este de esta cabecera del valle, El Monte Formanes, a cuya izquierda sigue el río hacia Serín solar de la capilla de Nuestra Señora de la Asunción de Formanes, en el barrio de La Vega, que celebra fiesta el 15 de agosto y de la que también Xulio Concepción nos explica lo siguiente en cuanto a su historia y etimología:

"Monte y zona en general que rodea la Capilla dedicada a Santa María. Anteriormente la Capilla estuvo en otro lugar sin precisar, distinto al actual. Pasa un pequeño arroyo, hay fuente y lavadero. Tiene una capilla que celebra la Virgen de Agosto. Dice también Ablanedo en 1804: “Además de la iglesia hay en dicha parroquia las capillas o ermitas siguientes: una que se titula Nuestra Señora de Formanes, de su patrona, a quien está dedicada, que es la Virgen María, y del lugar donde está sita, al oriente de la parroquia, que se llama Formanes; cuya capilla tuvo casa de novenas para los peregrinos devotos que en gran número la frecuentaban, pero en el día no hay sino la devoción de los vecinos, que no alcanza a subvenir el templo, ni tiene clérigo para servirla”. Tal vez, por ello habría que pensar en algún antropónimo tipo Manis (caso de Campomanes), precedido de FORUM (espacio libre), luego „fuero‟: el espacio cerrado, la posesión de Manes, tal vez el protagonista de aquellas tierras en las que se levantó la devoción y la capilla. Manes existe como nombre propio en varias regiones peninsulares, especialmente en Cataluña. También cabría el nombre personal Phoron, como primer componente."

Volviendo al Monte Deva decir que, a sus pies y bajo su falda norte, discurre, por las planicies de La Olla, el ramal gijonés del Camino de Santiago del Norte, del que nos hemos separado en Casquita (Villaviciosa) y con el que nos reuniremos a la entrada de la calle Rivero, en Avilés

"En cuanto al nombre del concejo de Miranda y de los pueblos Miranda (Avilés), Miranda (Llanera), La Mirandiella (Llanera) podría pensarse que el mismo latín conoce el adjetivo MIRANDUS, A, UM formado sobre el gerundio de mirare. Para algunos cabría la posibilidad de una explicación desde el céltico *MIRO-RANDA con un sentido de ‘límite’ o ‘frontera’ como más adelante volveremos a repetir. La dificultad de separar ambas posibilidades nos la muestra paladinamente el topónimo Miranda (del Douro) donde confluye, por un lado, el confín sureño del país de los ástures y, por otro, el hecho de ser lugar de observación y atalaya sobre las tierras vecinas y el inmenso foso impuesto por las hoces del río Duero. En Asturias “Miranda” ha sido uno de los apellidos de gran raigambre nobiliaria como viene siendo reconocido por los genealogistas y no siempre resulta fácil, ante un determinado topónimo como El Castiellu de Miranda (Teberga), saber si estamos ante un topónimo nacido de las condiciones oronímicas originarias según el habla local o como fruto de una fortificación llevada a cabo y controlada por la citada familia noble."

El GR-100 pasa por Puga en Pruvia, donde una venta caminera, aún existente como bar y restaurante, es la sucesora de una larga historia de fondas y posadas camineras ya antes de las carreteras. Ahora vemos un poco mejor la chimenea de La Teyera y sus instalaciones, que en la actualidad son de una empresa de fabricación de casas modulares. El nombre de Puga dice Xulio Concepción que se debe al constructor de la venta, que era amigo del ilustrado gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos, quien pasaba por el lugar en sus viajes y escribe en sus Diarios "la venta nueva, llamada ya de Puga". Mientras, para García Arias, nos dice que Pruvia aparece documentado como Priuvia en un documente de 1259, un topónimo "probablemente originado en una formación PER UPIA, 'junto al río'", explicación en la que se extiende Concepción Suárez:

"Conserva todo un conjunto de fuente y lavadero público y abrevadero, en un entorno muy cuidado y mejorado: manantial muy fresco y constante que brota al borde de la roca misma y vierte a un pequeño arroyo que se adentra entre los arbustos, algunas lamas, zarzas…; cierre con antiguos y sólidos muros de piedra caliza, para contener posibles derribes de las fincas cimeras; abundantes arbustos y arbolados frutales, antes muy usados en la economía familiar: xabú (saucos), blimales (salgueras…); varios asientos, campa verde muy limpia….Un entorno, en definitiva, que, por los cuidados populares, atestigua la importancia de esa fuente para el vecindario: los mismos bancos actuales recuerdan un posible lugar de reuniones vespertinas, costumbres sociales de los lavaderos en los pueblos…; casi un pequeño lugar de culto al agua, que en tantos otros parajes terminó transformado en santuario. Tal vez, indoeuropeo *AP-, *AB- (agua, río): *per abia, *per ubia: alrededor, cerca del agua. Todo un privilegio vivir cerca del agua, en unos límites prudentes, lejos de zonas inundables. Como se dijo, un lugar de agua segura era imprescindible para el poblamiento prerromano y posterior. La salud humana y animal de un poblamiento."

Al llegar arriba, una encrucijada, en la que seguiremos todo recto y de frente

Tal y como habíamos dicho, nuevos panoramas se nos ofrecen a nuestros ojos, la transición hacia las planicies costeras y la rasa litoral

"Los topónimos en relación con bustu y su diminutivo bustiellu han atraído la atención desde hace tiempo (cf. 55, 465, 466). Ello motivó diversidad de opiniones en torno a su filiación etimológica. Para algunos estarían en relación con el latín BOS ‘res vacuna’ (EM), otros creen que se trata de un cruce entre arbusto y bostar; hay quien afirma que estamos ante un término prerromano en relación con la cultura bovina mani festado en el celtibérico BOUSTOM.

La opinión que parece más ponderada y convincente, al menos para explicar los topónimos asturianos, es la emitida por Juan Uría y Bobes cuando tratan de ver en ellos seguidores del latín BUSTUM ‘lugar donde se quema al difunto’, formación regresiva sobre el participio de amburere ‘quemar’ de donde debió de formarse un verbo *b¯uro, o de comburere debida a una falsa interpretación en la composición del participio (COM)BUSTUM.

En realidad en asturiano no tenemos derivados directos de comburere ‘arder, quemar’ pero sí de los estrechamente emparentados *B¯URERE —> aburiar, AMB¯URERE —> amburar ‘quemar’ e incluso de ¯URERE ‘quemar’ que aparece en el compuesto llampu riar ‘quemar, prender fuego’ etc.

Sobre el participio de este verbo, USTUS, A, UM , se formó el diminutivo Ustiello (Ayer) y el verbo *ustare, responsable de la combinación *BACAM USTARE ‘quemar la baya de un fruto’ > amagostar ‘asar castañas con la cáscara’.

También se formó el verbo USTUL¯ARE cuyo participio USTULATUS, A, UM ‘quemado’ pervive en la toponimia menor en formaciones como La Usllada (Teberga), Las Uslladas (Carreño)

Pero volviendo al citado (COM)BUSTUM (EM), creemos que la costumbre de ganar nuevos terrenos al monte o barbecho habría dado lugar a que los terrenos quemados y los nuevos pastos así obtenidos (incluso los rebaños que pastaban en tales pastos) se denominaran con el genérico de bustos, término que ya se documenta en nuestros textos al menos desde el año 803. En 891 hay una referencia amplia a unos bustos cercanos a Quirós identificados ahora por Julio Viejo. En nuestra toponimia, menor y mayor hay una amplia representación que va de un extremo a otro del país."

"Era su director el joven ingeniero francés Paillete, que más tarde sería el director de la primera siderurgia de Mieres. Esta empresa obtenía carbón en Posada, Ferroñes, Santufirme y Ables, además de hierro y cobre en Ferroñes. En esa última localidad se extrajo carbón hasta mediados del siglo XX, en la mina Trastornada"

Junto con la actividad minera llegó la sindical, existiendo aquí el Centro Obrero de La Miranda, a donde llegó, desde las fábricas de Cayés, la manifestación de trabajadores que celebró el 1 de mayo de 1930. Este centro obrero fue levantado por los trabajadores de la mina Santufirme y el acto contó "con gran presencia de mineros y labradores", también sindicados:

"En mitin fue presidido por el minero Agustín González y habló, entre otros, Félix Galán, de Madrid, quien explicó a los asistentes la situación favorable a la República que se vivía en el capital de España".

El propio valle de Ferroñes debe su nombre al ferrum, hierro, de sus minas, el cual debía de conocerse desde muy antiguo, estando asimismo atravesado por el ferrocarril, que veremos más abajo, cuya historia descubrimos en Wikipedia:

"La estación fue abierta al tráfico el 26 de julio de 1890 con la puesta en marcha del tramo Avilés-Villabona de Asturias de la línea que pretendía unir esta última con San Juan de Nieva. Las obras corrieron a cargo del Conde Sizzo-Noris que recibió el encargo de Norte que había obtenido la concesión de la línea en 1886. En 1941, la nacionalización del ferrocarril en España supuso la desaparición de esta última y su integración en la recién creada RENFE.

Desde el 31 de diciembre de 2004 Renfe Operadora explota la línea mientras que Adif es la titular de las instalaciones ferroviarias."

Es El Monte San Xusto o Cerro San Justo (218 m) también llamado Alto la Bilortiega, a cuya derecha el Camino sale a la carretera de Avilés siguiendo valle abajo rumbo a Cancienes y Nubleo, la capital corverana. Cierra el valle por el este El Monte Rodiles (212 m) con las canteras de grava de Explotaciones Mineras Solís

Su aspecto actual se debe a una profunda reforma en 1978, según una inscripción, quedando un santuario sensiblemente más pequeño que el primitivo. Está no demasiado lejos del camino, si bien para visitar su hermoso campo, atalaya sobre los valles corveranos y Avilés, habría que desviarse un poco cuesta arriba desde el valle

La capilla es de una sola nave, con una pequeña espadaña y un pórtico cerrado a los pies

Admiramos parte de la zona occidental de La Rasa Peñes, la 'aparentemente' llana franja costera del cabo, que abarca los concejos de Gozón y Carreño, compuesta por algunas llanuras pero también por numerosas colinas que se extienden mayormente de este a oeste

Soi de Verdiciu, nací a la vera

del Cabu Peñes xunto a la mar.

Nun hai tocinos na mio panera,

pero hai gabitos au los colgar.

Dispierto al riscar el alba,

tiro un blincu del xergón

y voi a coyer les berces

pa echar con fabes y con llacón.

Si una vez, o dos, o tres,

baxo a la villa al mercáu,

todos me miren de lláu

y dicen: ¡Neña! ¡Qué guapa yes!

2. Tengo un mozacu que me cortexa,

échame pizcus, faime rabiar.

Y al verme berra como una oveya

porque conmigo se quier casar.

Él diz que de molineru

gana todo cuanto quier

y que si no ye primero

seré en Xineru la so muyer.

Si una vez, o dos, o tres,

baxo a la villa al mercáu,

todos me miren de lláu

y dicen: ¡Neña! ¡Qué guapa yes!

y dicen: ¡Neña! ¡Qué guapa yes!

A la derecha del viaducto, el monte de Pando y La Pescal (125 m) cierra el valle del Ríu Alvares por el este, mientras que el de El Campón y El Reguerín con El Alto Rodriguero (212 m) lo hace por el oeste. En primer término, las praderías de La Bilortiega a la izquierda de la ermita de San Justo y San Pastor y encima de La Calabaza, un topónimo del que nos cuenta así García Arias:

"Los topónimos del tipo Calabaza (...) a lo mejor portan un elemento litonímico pero no ha de olvidarse su proximidad fónica con el apelativo calabaza, calabazón, y con el colectivo adjetival “Lamma Calapacera”, documentado en 1103 y que podría significar ‘terreno de calabazas’.

"En este término existen algunos criaderos de carbón de piedra muy útil para la elaboración del gas, y un mineral de cobre de muy buena calidad. Estos minerales fueron esplotados hace algunos años, y sin duda dejaban poca utilidad a los empresarios cuando los han abandonado"

"Fernández-Quevedo y González-Llanos, José. Pepín Quevedo. Ferroñes, Llanera (Asturias), 14.XI.1849 – Oviedo (Asturias), 30.I.1911. Poeta.

Sus padres —Aniceto Fernández Quevedo y Felisa González Llanos— se casaron en la ciudad de Avilés, de donde eran originarios, en 1851. Allí vivió Pepín los años de la infancia evocada en sus versos: “ay Avilés, Avilés / ñeru onde tuve crianza / pueblín onde reblinqué / escudillina de plata”. Obtuvo el grado de bachiller en Artes el 18 de junio de 1866 en Oviedo. Ingresó en la Academia de Artillería de Segovia, pero abandonó esa carrera para realizar la de Derecho en Oviedo, licenciándose el 6 de octubre de 1873. Funcionario del Ministerio de Fomento, en la Dirección General de Propiedades, residió en Madrid durante un tiempo en el que coincidió con compañeros suyos de Oviedo como Leopoldo Alas, Tomás Tuero o Armando Palacio Valdés. Allí inició su vida literaria en el periódico El Día. Su matrimonio con la piloñesa Dolores Mestaz Argüelles —con quien tuvo diez hijos— determinó que viviera varios años en Infiesto, hasta que fijó su residencia en Oviedo al ser nombrado, en 1899, secretario general de la Universidad, donde tenía amigos como los catedráticos Clarín, Aramburu, Altamira o Canella. Bajo la firma de Pepín Quevedo —nombre por el que era conocido, no se trataba de un seudónimo— aparecerán con relativa frecuencia sus poesías en la Revista de Asturias (1882), Laviana. Revista de Asturias (1896), El Carbayón (1896 y 1897), El Nalón. Revista Asturiana Ilustrada de Intereses Generales, de Muros del Nalón (1897 a 1901), Artes y Letras de Madrid (1901), Asturias, del Centro Asturiano de Madrid (1903), La Ilustración Asturiana (1904-1905). La mayor parte de estas publicaciones y otros versos inéditos fueron recogidos por Antonio García Oliveros en 1972.

La poesía de Pepín Quevedo fue elogiada en su época, comparándola con la obra de Teodoro Cuesta, como puede verse en autores como Clarín y Marcos del Torniello, o en necrológicas y en antologías como la de Enrique García Rendueles. Actualmente, sus versos —carentes de musicalidad— son valorados porque evocan la mentalidad dominante previa al desastre de 1898 ante las noticias de lo que acaecía en Cuba y Filipinas, porque cantan a la tierrina y a sus gentes, por la ternura unida al humor en el tratamiento de los temas, y por el uso del bable central a partir de su conocimiento de la realidad.

Este último aspecto ha suscitado dos de las reflexiones más inteligentes sobre la lengua hablada en Asturias, debidas a los profesores Santiago Melón y Jesús Neira.

Obras de ~: Batalla de Guadalete, Luarca, Imprenta de Ramiro Pérez del Río, 1896; La batalla de Sao del Indio en la Isla de Cuba ganada por el General Canella, pról. de L. Alas (Clarín), Oviedo, Uría hermanos, 1896 (ed. facs. de ambos poemas, Oviedo, Academia de la Llingua Asturiana, 1991); Memoria Universitaria del Curso 1898-99, Oviedo, 1901; Poesía en bable, recop. de A. García Oliveros, intr. de S. Melón Fernández, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1972; Nueves poesíes (1896-1900), ed. de X. Ll. Campal, Oviedo, Academia de la Llingua Asturiana, 1998; Humoraes, Oviedo, Trabe, 2003."

"La Cueva de El Pielgu o Cueva de la Xana se encuentra situada en Santa Mariña (Solís), a escasos metros sobre el curso del arroyo Solís.

El lugar tiene poca visibilidad por encontrarse inmerso en un bosque de ribera, en una zona donde se estrecha el fondo del valle. A pocos metros río arriba se encuentra una poza con una cascada, el Pielgu, muy utilizado hace años por los vecinos para bañarse. Es una zona cargada de referencias a la mitología asturiana, con una Xana que se convierte en culebra para pasar por debajo de la puerta de la casa de un viudo.

Al pie de la pared se encontraron algunos materiales líticos de cuarcita y sílex, durante el trabajo de localización para la Carta arqueológica de Corvera en 1995. Su datación es del Paleolítico, sin determinar periodos a falta de estudios precisos.

El estado de conservación es muy malo, con pruebas de excavaciones furtivas. También acumula basuras, al ser un lugar utilizado como vertedero pirata.

El yacimiento de la Cueva de El Pielgu, y todo el valle de Solís en general, merecen un estudio mucho más detallado y algún grado de protección, al ser una de las zonas que más datos pueden aportar al conocimiento del paleolítico en la zona costera central asturiana. Hay que recordar la cercanía de algunos yacimientos similares en la zona del pequeño valle del arroyo Solís:

Piedra tallada de TaúxuMaterial lítico de TárañoMaterial lítico del Monte MurónMaterial lítico de En Ca MataMaterial lítico de La GozonaMaterial lítico de El PontónMaterial lítico de El Llano

En la "Historia de Corvera de Asturias y su área" la localiza al lado del arroyo Espín, afluente aguas arriba del arroyo Solís. La confusión es comprensible si se consulta la cartografía oficial, que además lo denomina arroyo Espina."

Y es que, al este, volvemos a ver el del Ríu Frade, con la larga silueta del Fariu y su llomba en el horizonte, otro fantástico paisaje que no nos cansamos de contemplar

A la derecha y al otro lado del Santufirme, los altos de Robleo, por donde sube el viejo camino de Lucus Asturum a Noega que es ahora el GR-100.1

Más a su izquierda, los altos de La Rodriguera, encima de Puga, por donde va el GR-100, solar de la antigua Venta la Rodriguera, una de las antiguas paradas del camino de la capital asturiana a la costa gijonesa, tan empleado por Jovellanos. En cuanto al GR-100.1, este discurre un poco más acá, yendo de Robleo a Les Caleyes

Más a su izquierda y más al oeste, El Pedregalón o Picu Taborneda (623 m), que un error cartográfico de hace unas décadas confundió con el cercano Picu Gorfolí o Gorfoliz. El Pedregalón es facil de reconocer por si cima plana y llena de antenas, gran atalaya natural sobre la costa asturiana y buena parte del interior

"tierras que se roturaban para nuevos sembrados, por necesidades familiares, nuevos matrimonios, donaciones… En una época se donaban suelos gratis en el monte, con tal que la familia los roturara y trabajara, por lo menos, durante cuatro años. A partir de ahí, ya quedaban como propiedad privada de los colonos."

Salimos seguidamente a unos prados, donde hay una casería, fijémonos en las filas de hierba empacada a lo largo del Camino, siguiendo su trayecto y límite con la finca

Por sus laderas, el pueblo de Beyo, la cabeza de la parroquia por ser solar de la iglesia parroquial de San Miguel, que volveremos a ver desde aquí

"Villabona tiene tren pero no tiene tranvía. Ni falta. Acercase resulta fácil, rápido y cómodo para la gran masa de asturianos que vivimos en la denominada Área Metropolitana, el ochenta por ciento más o menos del total. Podría creerse que Oviedo, Gijón, Avilés y sus flancos, dada la densidad demográfica, forman una barriada interminable, pero sigue habiendo más bosques, praos, xatos, gochos, caleyes y jabalíes que vecinos. Y aquí, centro del centro, en pleno concejo de Llanera (que no siempre hace caso a su nombre) y desde la terraza merendero de La Vega, la suavidad de las verdes laderas enmarcan fiestas y siestas por igual.

La Vega sidrería y restaurante suma casa, bar, comedor acristalado, antojana de estares y bienestares, y hórreo; además lo circunda en parte el Frade, arroyo por el que nadan (y ponen huevos a vista de curioso) patos, gansos y ocas. En 2020 cumplió, precisamente, sesenta años de servicio vecinal y familiar: fundado por José Aurelio, o más exactamente por sus padres, ejerció de bar-tienda multiservicios: «Aquí venían los parroquianos a llamar o recibir llamadas (tuvimos el primer teléfono del pueblo), a enviar cartas, a gestiones con el ayuntamiento, a ver la televisión; funcionamos como centro de unión, ayuda y cordialidad», resume José Aurelio, jubilado del trabajo y activísimo de vida.

Su hija Marta casó con Fran, hijo de hosteleros belmontinos y futbolista profesional en el Castilla, el Toledo, el Granada o el Sporting B, por lo que comprueba diariamente cómo lo que amplió y mejoró año tras año continúa igual de atendido y arraigado: sus impecables y abundosos potes, fabadas , repollos rellenos, cachopos, corderos a la estaca, cabritos, callos o carrilleras entonan cantos de sirena capaces de oírse muy lejos.

Rodica, rumana que cocina ortodoxamente a la asturiana según el catón de María Luisa García o Madalena Alperi, tiene su responsabilidad en la gracia final conseguida, mientras Marta y Aitana, la hija mencionada y la joven nieta (que seguirá destinos profesionales con menos ataduras una vez termine estudios) completan esa vinculación familiar tan positiva cuando el guiso de tradición impera.

Al fresco de la terraza apurando cafés y copas, o resguardados en el interior antes de dominós y tutes apasionados, son dos posibles alternativas tras -por ejemplo- el variado y copioso menú del día, para que hoy, robando citas musicales, pueda ser un gran día."

"Eloy Rodríguez Ponce, natural de Lugo de Llanera (1927-2015) y Argentina Rodríguez Rodríguez, de La Vega (1931-2010), instalaron un bar-tienda en una casa propia, situada en La Vega, a la derecha de la carretera en dirección Serín. Sería Argentina la que más horas dedicaría al comercio, pues Eloy estaba empleado en el Aeropuerto de Asturias.En 1960, construyeron el actual local, a pocos metros del anterior, inaugurado en 1962. El bar-tienda, contaba con estantería y un mostrador de madera de unos 4 metros de longitud. La libreta para apuntar las compras a crédito era el método típico de contabilidad y los clientes saldaban sus deudas generalmente a fin de mes.Dispuso de bolera desde 1958 hasta 1965; teléfono público, traerlo desde Villabona supuso un desembolso de 17.000 pesetas, y la llegada de la televisión fue un revulsivo para los parroquianos que acudían en gran número atraídos por las corridas de toros. Su actual propietario, José Aurelio Rodríguez, hijo de los fundadores, nacido en 1951, comenzó de chavalete a trabajar en el bar-tienda, realizó sucesivas reformas y ampliaciones tanto del local como del merendero, y en 1970, suprimió la tienda dedicándose en exclusiva al bar, en cuyo comedor, además de comidas por encargo, los callos y el pote asturiano, son especialidades reconocidas. Reuniones de vecinos para jugar a las cartas, peñas de parchís, entidades festivas de Villabona, etc. tienen el bar-merendero como sede habitual de sus reuniones.Todos ellos, y la extensa clientela en progresivo aumento a lo largo de los años, se preguntan cómo seguir a partir del próximo mes de julio cuando por imperativo de la edad, José Aurelio, a quien hoy día ayudan además de su mujer, varias personas contratadas, se convertirá en pensionista."

"Abierto en 1915 por Rosa Menéndez (1870-1952), viuda de maestro y natural de la casería La Estrella, en Robledo, ocupaba un pequeño local en la casa-vivienda familiar. Estaba en las inmediaciones de la Mina, y su principal clientela eran los mineros, a la entrada y salida de los turnos. Un mostrador de madera bajo, –en los últimos tiempos, con Nieves, ya de cemento y repujado simulando granito en la solera– fue bar y casa de huéspedes antes de la Guerra Civil, y se le recuerda con el techo cubierto de madreñes que usaban los trabajadores de la mina en el tajo. También vendía jabones, conservas y otras pequeñas mercancías que demandaban los mineros, muchas veces desde la valla que delimitaba el solar de la Mina.Su hija Nieves Suárez Menéndez (1903-1997), casada con el ferroviario natural de Almansa (Albacete), Graciano Martínez Navalón (1903-1998), tomó las riendas del negocio en 1934 dando paso a la nueva denominación del bar donde era ayudada por Argentina Barros de Villabona y Consuelo del Carbayu de Robledo. El establecimiento permaneció abierto hasta 1960, y aunque dispensaba aguardiente orujos, coñacs, etc. lo fundamental era el vino procedente de León a razón de unos 600 litros por mes, que los mineros introducían al tajo en botas. Suministrado por Bodegas Pascón, llegaba en tren y había que llevarlo al bar por la estrecha y pendiente caleya que lo comunicaba con la Estación, deshecha por les rodaes de los carros al transportar madera para las galerías. Esta tarea, salvo raras excepciones en que la hacían los güés de La Estrella de Robledo, correspondía al matrimonio ayudado por su hijo Félix, quienes empujaban las barricas hasta casa, sobre unas pértigas colocadas a lo largo del camino.El 10 de cada mes, día de paga, era como fiesta, y Nieves preparaba una gran perola de carne guisada, en temporada, callos, y, siempre, embutidos caseros, fundamentalmente para los mineros pero también para los tejeros de Llanes ocupados en la cercana Teyera."

"Dicen que a una persona se la conquista por el estómago y en el Restaurante Michem lo siguen al pie de la letra. Desde que abrió sus puertas en 1992 no han parado de crecer y la fama de sus callos, su fabada o sus arroces se extiende a cualquier rincón de Asturias e, incluso, fuera de ella.

María Jesús Delgado y Miguel Ramos pusieron en marcha este negocio familiar que nació como una cafetería de pueblo en la que se daban comidas. Un par de años después, se incorporaría al negocio uno de sus hijos, José María Ramos, que se mantiene al frente hoy en día. «Soy la segunda generación», afirma con una sonrisa. Ramos recuerda que los comienzos no fueron nada fáciles porque no conocían el oficio. «Jugábamos un partido que no sabíamos si teníamos que atacar, defender o qué hacer, pero a base de tiempo, trabajo y sacrificio fuimos aprendiendo el negocio», reconoce. Actualmente, cada fin de semana unas 150 personas acuden a degustar sus guisos.

El paso de cafetería a restaurante llegaría 8 años después. Poco a poco la afluencia aumentaba y «fue necesario habilitar espacios para comedores que estaban dedicados a ocio con futbolín o billar», recuerda. Hoy en día el restaurante cuenta con espacio para unos 80 comensales entre sus dos comedores y la terraza, dispone además de columpios y un amplio jardín, con alguna mesa para disfrutar de unas sidras o cafés, muy aprovechado por las familias cuando llega el buen tiempo.

Entre sus platos más destacados, alguno de los que han cocinado desde su comienzo, como los callos en temporada o la fabada, con la que han ganado dos segundos premios y un tercero en el concurso ‘Mejor fabada del Mundo’; pero también destacan un par de arroces –con pitu y con bugre–, el bacalao y el cachopo. «Hacemos uno especial para celíacos o personas que no quieren rebozado, el cachopo albardado», explica. «A veces de un jamón entero igual vendo el 20% en platos y el resto es para cubrir el albardado», añade. De hecho, señala que «el 80% u 85% de la carta es sin gluten, incluidos los postres».

Siempre que pueden apuestan por los productos de proximidad, como el tomate en temporada, la berenjena, las patatas o los arbeyos. «Tenemos un huerto aquí al lado con un producto espectacular», señala. Sin embargo, no es sencillo, «porque no siembra nadie cerca. Si te fijas no hay ni vacas», lamenta.

A pesar de ser familiar, en este restaurante donde también celebran comuniones y otro tipo de eventos familiares, trabajan seis personas y los fines de semana dos más de refuerzo. Un negocio que «aporta vida al pueblo, cuando estamos cerrados aquí no viene nadie», apunta Lorena Llaneza, mujer de Ramos. Precisamente, la buena ubicación que tiene el establecimiento –«estamos cerca del parque tecnológico, a unos 20 minutos de Oviedo, Gijón y Avilés, y al lado de la estación de tren»– hace que muchas personas se decanten por este medio de transporte con la comodidad que ello supone.

El restaurante no es el único negocio que esta familia de emprendedores ha puesto en marcha, también cuenta con una pensión justo enfrente, ‘Casa Marujina’. «Era el negocio de mis padres, una tienda, y en 2002 hicimos habitaciones en el bajo y tenemos un apartamento para familias que es muy demandado en verano», explica Ramos."

"Estaba en la calle de La Estación de Villabona, a la izquierda de la actual hospedería Marujina, siendo el inicio de una saga hoy día perpetuada con el Michem, inaugurado en 1992. Raimunda Díaz González natural de Casa Mingo de Villabona (1916-1990), casada con Miguel Ramos Valdés de Los polleros de Lugones (1942-1959), abrió la tienda mixta en 1952 y el bar aproximadamente en 1960. Ambos, fueron cerrados en 1975, para dar paso al primer supermercado de Llanera que permanecería abierto hasta el año 2000.Aquélla primigenia tienda de ultramarinos del matrimonio Ramos-Díaz, fue abierta con cuatro paquetes de macarrones y un saco de patatas, expresión muy representativa de aquéllos años, cuando el estraperlo elevaba a 100 pesetas el litro de aceite y 100 litros de vino daban para un día.Fotos de la época muestran el mostrador del bar alto, chapeado en la parte superior, y una estantería con repisas simulando fichas de dominó, la radio de considerables proporciones y la bomba de aceite en una esquina. El carretillo era el medio de transporte para bajar hasta la tienda desde la cercana estación de tren, el pedido mensual que les enviaba Almacenes Guisasola desde Oviedo.El vecindario recolectaba caracoles que compraba Raimunda, clasificaba Miguel y se enviaban a Madrid. A Barcelona, fabes, gallinas y pollos y de allí se recibía tabaco, aunque no había estanco. En una vitrina se guardaban los artículos de mercería: medias, calcetines, ropa interior, hilos e incluso alguna colonia.En 1960 cuando se amplió el negocio para dar cabida al bar, donde las botellas de Sansón, Osborne, Terry, Ginebra, Ron o La Asturiana, eran licores cotizados, se acondicionó una bolera que mantuvieron hasta 1966.María Jesús Delgado Díaz, a quien todo el mundo conoce como Maruja, nacida en Alvares en 1946, se incorporó al bar tienda en 1968, tras casarse con el hijo de Raimunda, Miguel Ramos Díaz (1952-2005)."

"La presencia de los vaqueros de alzada en el concejo de Llanera esta atestiguada en todas las obras que han tratado sobre esa minoría. Como otros grupos pertenecientes a esa comunidad que se diseminaba en el invierno por los concejos vecinos de Siero, Las Regueras, Candamo y Castrillón para proporcionar pasto a sus ganados, los vaqueros invernaban en Llanera y trashumaban en verano a Torrestío (León) y a las brañas de la Felguer,a en el concejo de Miranda y al lugar de La Foceicha en el concejo de Teberga. D. Juan Uría señala como lugares de asentamiento de los vaqueros en Llanera en los lugares de Piles, Tabladiello, Robledo y Pruvia

¿Existió en Llanera la tradicional discriminación en que mantenían los otros grupos sociales a los vaqueros?Parece ser que sí. D. Juan Uría argumenta, incluso, contra la hipótesis de que no habría existido tal discriminación hacia los vaqueros allí donde éstos invernaban en Iugares próximos a los de alzada, aludiendo a la que los miembros de esta minoría sufrían en el concejo de Llanera. La segregación que soportaban los vaqueros en los templos tanto en el sentido de obligarles a asistir a los cultos en determinados lugares de aquéllos, separados de los demás feligreses, como el de sepultarlos dentro de las iglesias mientras duró esa costumbre funeraria- en los lugares destinados para los fieles de menor categoría social, parece ser que también se produjeron en Llanera. De hecho, la división que se hacía en las iglesias en las que también eran parroquianos los vaqueros, para impedir que ocupasen dentro de ellas determinados lugares, reservados a los otros fieles, está constatada en Llanera en la de San Miguel de Villardebeyo.La información que nos ha proporcionado la documentación que hemos manejado nos permite completar algunos de esos aspectos ya conocidos y aportar algunos datos nuevos sobre los vaqueros que residieron en el siglo XIX en Llanera. En primer lugar, su carácter de vecinos de Torrestío. Las fuentes notariales distinguen claramente, cuando se refieren a los vaqueros, entre su lugar de residencia y su vecindad, que es siempre la parrquiz de Saxtc Tcmás de Torrestío, en la Babia baja. Ni como vecinos del concejo de Belmonte ni del de Teverga aparece ninguno. Lo cual indica que, al menos en el siglo XIX, los vaqueros de Llanera trashumaban esencialmente a ese lugar de Babia."

"Parece ser, según esto, que los lugares donde principalmente se asentaron en Llanera los vaqeuros fueron las parroquias de Pruvia, Villardebeyo y Lugo. Lo que coincide plenamente con los datos que había aportado sobre ello D. Juan Uría Ríu, y también con otra referencia documental que tenemos en el mismo sentido (...)Por otra parte, en todas las obras que tratan sobre los vaqueros de la zona central se menciona el hecho de que sus apelli,dos son los mismos que ostentan los vaqueros del occidente de Asturias, y esta coincidencia de apellidos la explican por las relaciones y el origen común de ambos grupos. Entre los vaqueros de Llanera hemos comprobado que efectivamente esa coincidencia de apellidos se da, pero también que aparece alguno que no está entre los que comúnmente se consideran vaqueiros.Estos mismos apellidos los llevan también campesinos de Llanera que no se identifican como vecinos de Torrestío, sino de diferentes parroquias del concejo, que incluso en algunas ocasiones son las mismas en que habitan sus homónimo~; lo cual es, sin duda, una prueba palpable de que se ha ido produciendo una progresiva conversión de los vaqueros en campesinos estantes.Todos los datos que nos aportan los documentos nos muestran que los vaqueros residentes en el concejo forman una comunidad perfectamente diferenciada de la comunidad campesina y hasta incluso parece que esos campesinos que llevan apellidos vaqueros, pero que tienen ya vecindad en Llanera, siguen integrados en esa comunidad vaquera sin mezclarse con los otros vecinos. Y aunque a través de la fuente que hemos utilizado, no hemos encontrado huellas de la intensa conflictividad que se produjo entre vaqueiros, por una parte, campesinos estantes y párrocos, por otra, en el occidente asturiano entre el Último tercio del siglo XVIII y el primero del XIX, sí tenemos alguna prueba documental de que tal conflictividad existió también en Llanera, y, por medio de ella, sabemos también que era de la misma naturaleza que la que produjo el enfrentamiento en el otro sector de implantación vaqueira.En efecto, a través de un poder otorgado en 1834 por los vaqueros residentes en Pruvia, concemos que éstos estaban en conflicto con la parroquia de Lugo por disputas sobre el aprovechamiento de los pastos comunes y de las erías de la mencionada parroquia. Los vaqueros de Pruvia, confesando ser vecinos de Torrestío exponen en el precitado poder que:«tanto los que otorgan como sus predecesores, residentes en la parroquia de Pruvia de ynmemorial tiempo a esta parte emberaramos en Torrestío y embernimos ea la referida Pruvia y Lugo y hemos tenido el uso de pastar en las erías y pastos comunes de las susodichas y mediante que nos han quitado el uso de dicho aprovechamiento (. . .) y (nos exigen) les paguemos la couta (sic) antigua, y nos apremian por ello los mayordomos de la fábrica de Lugo, lo que no es justo (...)En realidad, como se desprende del contenido de otro poder otorgado en ese mismo año por el mayordomo de la parroquia de Lugo, con el objeto de requerir a los vaqueros el pago de la mencionada cuota por vía judicial, la oposición a la satisfacción de la misma por parte de los "montañeses" como se les denomina en el citado documento, era bastante anterior, concretamente del año 1831 ". Lo que parece significar que había sido esa contumaz negativa al pago de la cuota la que finalmente había decidido a los parroquianos de Lugo a negar a los vaqueros el aprovechamiento de los pastos de la parroquia.Además de indicarnos en qué términos se producía por los vaqueros el aprovechamiento de los pastos del concejo, estos documentos notariales nos demuestran no sólo la existencia de la conflctividad entre ambas comunidades, sino también, como señalábamos más arriba, que su raíz estaba en el contraste de intereses económicos que había entre ellas; contraste de intereses que también existía respecto a los párrocos, que, como vemos, en este caso, también debían de aprovecharse indirectamente de la compensación que la parroquia recibía por la utilización que los ganados de los vaqueros hacían de sus pastos y rastrojeras.No sabemos realmente si esa conflictividad siguió existiendo posteriormente. Pero sí parece claro que el proceso de conversión de los vaqueros en campesinos estantes se realizó en Llanera manteniendo la comunidad vaquera, o al menos una parte, su carácter diferenciado frente a los otros campesinos.Las escrituras matrimoniales nos muestran, en efecto, que siguió existiendo a lo largo del siglo un grupo de vaqueros que no parecen estar plenamente sedentarizados como lo demuestra el que siguen siendo vecinos de Torrestío, dende continúan teniendo bienes e intereses; pero que por otra parte participan también del modo de vida de los campesinos estantes del concejo. Así los vemos formando saciedades familiares con sus hijos sobre bienes arrendables en los mismos términos y condiciones que lo hacen los otros campesinos. Pero eso sí manteniéndose como un grupo cerrado, con plena diferenciación respecto a los demás campesinos como lo prueba la acentuada endogamia grupal que practican.Las dotes que entregan a sus hijos sólo se diferencian de las de los otros campesinos en que en su composición entran frecuentemente bienes raíces localizados en Torrestío. Así es el caso de la aportación que realizan al matrimonio de su hijo, José Álvarez Fernández, sus padres, Ramón Álvarez Montaña y su mujer María Fernández, residentes en Villardebeyo y vecinos de Torrestío. La aportación consiste en mandarle, además de la mitad de los bienes arrendables que estaban llevando en la parroquia de Villardebeyo, propiedad del Marqués de Santiago, «la tercera parte de la casa que habitan en Torrestío, un prado en este término, nominado Valverde, y una finca nominada las Lombas, sita en Torrestío, de sembradura cuatro copines de pan»(...) la endogamia grupal determina la unión de contrayentes de las parroquias donde mayoritariamente residían los vaqueros, Villardebeyo y Pruvia, por una parte, y vaqueros residentes en éstas con vaqueros de parroquias de otros concejos, por otra."

El Camino, antiguo Camín Real, forma parte de aquellas viejas sendas que fueron de peregrinación pero también de trashumancia y de arriería

Y algunas caserías siguen manteniendo las labores agropecuarias del sector primario que, aunque menguante, sigue bien presente en Llanera, como esta que encontramos al empezar un poco de bajada

La misma panera, vista desde el Camino, observemos esta figar o figal, 'higuera', a la entrada de la casería

A la derecha del Camino, les fabes fabes Cuando están en el huerto

Como planta trepadora que es, crecen subiendo por este 'bosque de palos' que se extienden prado abajo hacia la carretera

El valle de Villardebeyo con otra carretera, la de Villabona, por donde siguen pasando camiones de la mina de espato-flúor. Como dice Luján Argüelles en La Nueva España del 2-6-2022:

"Villabona huele a metal de ferrocarril y aún sabe a minería. La localidad cabecera de la parroquia de Villardeveyo parece colgada de la ladera, con las vías del tren como sostén mientras las hileras de casitas de desparraman con orden por la colina, hasta llegar a un valle que se alarga hacia el barrio de La Rotella, en el que los vecinos tienen como punto de encuentro el centro de salud y el centro social. A apenas seis kilómetros de Posada, la capital de Llanera, sus vecinos tuvieron que lidiar durante largos años con el sambenito de ser conocidos como el pueblo “de la cárcel”, pero finalmente el centro penitenciario lleva por enseña el nombre de la región, y Villabona se conoce por mucho más que eso.

En primer lugar, quizás para los menos avezados, se la conoce por el Palacio, que forma parte de una ruta bien señalizada por las edificaciones históricas del concejo. El edificio, del siglo XVII, es bien conocido por la celebración de eventos y banquetes. Situado en el valle, rodeado de frondosos jardines y bosques, bajando del Alto de la Miranda hacia Villabona y Serín, es uno de los monumentos mejor conservados del concejo y el más destacado de la parroquia de Villardeveyo. También se le conoce como palacio del Conde de San Antolín y Señor de Villorio, está catalogado como Bien de Interés Cultural con categoría de Momunento. Dentro del edificio, como singularidad, destaca la capilla dedicada a los Reyes Magos, trazada por Juan de Naveda y fechada en el año 1625.

Es el primer hito que sale al paso del visitante, pero Villabona es mucho más, y recibe al viajero tras pasar por encima del trazado de las vías del tren a través de dos puentes por los que discurre la carretera. Su estación, de estilo inglés, permanece en estado de abandono, pero a cambio un colorido grafitti con temática ferroviaria sale al paso de quienes se dirigen a coger el tren. Una creación tan realista que casi da la sensación de estar inmerso en un andén de dibujo animado.

El desarrollo de Villabona corrió parejo al de los convoyes de trenes que circulan hacia toda Asturias, y está marcado por el comienzo de la explotación de minas de carbón en el yacimiento de Santufirme, favorecido precisamente por la presencia del ferrocarril.

No siempre fue así: hasta que se inauguró oficialmente la línea León-Gijón, Villabona era una aldea formada apenas por un puñado de caserías alrededor del palacio, propiedad de los Alonso de Villabona, que fueron quienes vendieron los para construir la estación. De forma paralela se puso en marcha el ramal Villabona-San Juan de Nieva, por el que se sacaba el carbón de las explotaciones de Santufirme y Ferroñes."

El nombre no puede ser más sugerente además, y entendible, Villabona, "adjetivo que describe la posesión rural de un señor", una 'villa buena', villam bonam, 'llana, productiva', pero escasamente poblado hasta la llegada de la minería, nos explica Xulio Concepción:

"En 1751 estaban el palacio de la familia Alonso de Villabona, y unas ocho caserías. Desde 1880 con el Ferrocarril se fue desarrollando el enclave actual. Un espacio con agua, en suelo llano, bien comunicado con el mar y la montaña, a la falda de un monte boscoso…, era un privilegio para el poblamiento humano todo el año."

El pasado señorial, el Palacio de Villabona o Palacio del Conde Señorial, es actualmente otra referencia del valle que ayuda a identificar y localizar inmediatamente la población, dado que es lugar de celebraciones y eventos desde ya hace años

Allá en la lejanía, más allá de Robleo, al este-suroeste, vemos ahora Peñamayor con su caliza al sol de la tarde, referencia geográfica que tuvimos en nuestra larga travesía por el valle del Nora. Su cota máxima es La Triguera (1.293), si bien destaca especialmente el 'espolón' septentrional de la montaña, El Tarnu (1.123 m), que se alza sobre la unión de los valles del Nora y del Piloña, mientras que por atrás, cerca de La Faya los Llobos, El Cotón (1.199 m) con sus Pasos del Diablu ya se encuentra en Llaviana, en el valle del Nalón

"En La Miranda, en el margen derecho de la carretera general Oviedo hacia Avilés, se localizaba este establecimiento, en el grupo de casas de planta baja conocido como L’acera de Bonifacio que aún se conserva, donde ocuparía la última en dirección a Avilés. Los propietarios más antiguos a quienes podemos poner nombre serían Bonifacio Álvarez Fernández, natural de La Miranda (198?-194?) propietario de La Minona, explotación de carbón, junto al alto de La Miranda ya finiquitada antes de 1936, y su mujer Carmen García, de Nubledo, quienes montaron un bar tienda y una fábrica de sidra, documentada en la Guía Monumental, Histórica, Artística, industrial, comercial y de Profesiones de Álvarez y Gámez en 1923-24 y que perduró hasta la década de 1960 con el popular nombre de Llagar Buenos Aires.En 1952, su sobrino y ahijado Bonifacio Álvarez Menéndez (1924-2008), el popular Boni, reformó el local para bar tienda que atendió con su mujer Flor María González Álvarez, nacida en Manzaneda, Gozón, en 1928, a la que conoció durante sus actividades con las trilladoras de la casa. Boni instalaría la barraca de bebidas en numerosas romerías de los alrededores.El antiguo bar pasaría a ser Bar-Restaurante Boni como atestiguan fotos de la época. Un mostrador de obra con la solera en madera maciza donde los agujeros naturales de ésta fueron alisados mediante injertos-remiendos que convertían el resultado en digna tarea de marquetería casera. Repisas de madera bien surtidas y gran mapa de Asturias configuraban el frontal izquierdo del local. A la derecha estaba la tienda con mostrador más bajo en madera, sobre el que sujeta al techo, una barra soportaba embutidos y bacalao. Tras él, el acceso a la cocina. Los comestibles habituales, el aceite y legumbres a granel y el pan que más o menos desde 1960, traía Santos desde Posada en un carro tirado por borrico, configuraban la sección.La actividad como restaurante comenzaría aproximadamente en 1955, cuando el auge del transporte a consecuencia de ENSIDESA. El comedor con mobiliario de madera, equipado con una decena de mesas, servía un menú más caro que en Avilés, pues rondaba 25 pesetas y su auge era por semana.Había personal contratado para atender tanto al comedor como ayudar en la cocina. Era característica la imagen de los camiones que transportaban pescado de la rula de Avilés a Madrid, aparcados sobre las once de la noche frente al bar, mientras cenaban los conductores. El buen manejo de Flor en la cocina, permitió incluso ofrecer algunas bodas y, algún que otro jabalí, fruto de las cacerías de familia y vecinos, fueron guisados en sus fogones.En 1960 una nueva reforma eliminó la tienda y el llagar, dejó el mostrador recubierto con gresite y formica en la parte superior, eliminó las repisas para bebidas y dejó una nevera de madera activada con motores instalados en el sótano, donde el antiguo llagar.En la finca, a la izquierda del bar, se celebraban las subastas de las rameras –algunos años hasta 8 novillas coincidiendo con la festividad de La Concepción y la consiguiente misa en la cercana Capilla. Durante este evento calificado por algunos como la feria de Villardeveyo, la gaita y el tambor amenizaban misa y subasta, había baile bajo la panera y en el llagar de Bonifacio la sidra se ofrecía a peseta.Entre 1967 y 1998 el establecimiento, oficialmente denominado Bar González fue traspasado a Avelino González de Ayones, Luarca y a su mujer Josefa, que lo mantuvieron hasta la muerte de aquél. En estos años eran habituales las partidas a las cartas, circunstancia que no se dio en época de Boni. Posteriormente, el proyecto de otro llevador, con rótulo de Bar en color rosado, no pasaría de unos meses.Hoy día se conservan el mostrador, los congeladores y las argollas para atar monturas en la fachada principal. El local que ocupó el llagar, en los sótanos, con acceso posterior gracias al gran desnivel del terreno, fue posteriormente garaje de los camiones de la familia. El llagar, bastante reducido en tamaño para adaptarlo a la nueva ubicación y múltiples utensilios con él relacionados, se mantiene en Casa Pinón. Hubo taxi, el teléfono público número 1 de Llanera y estanco."

El Camino se estrecha al pasar junto al tendejón de la casería, observemos la profundidad de su caja caminera

Llegamos a una bifurcación, el Camino sigue de frente por el ramal principal, es decir, a la izquierda, pero hemos de decir que el ramal de la derecha baja a la carretera, enfrente de L'Acera de Bonifacio, si bien el chigre tiempo hace que ha cerrado

Ahí en Beyo, justo en el cruce con la carretera a Alvares, estuvo, entre 1965 y 1975, Casa El Parlante que, si bien únicamente duró una década, fue toda una institución en Villardebeyo, según nos cuenta Chema Martínez:

"Guillermo Suárez Martínez, junto a su hijo Manuel, fueron los promotores y constructores de una bolera delante de la casa paterna, que estaría activa de 1959 a 1963. En esta casa, con vistoso corredor hoy día remozado, conocida como El Parlante, y situada en el margen derecho de la carretera de La Miranda a la iglesia de Veyo, a la altura del cruce a Alvares y Piles, pusieron un bar-tienda en 1965. El negocio era atendido por su mujer María Carmen León Pérez (1923-2002), natural de Los Campos, Corvera, y la hija María Carmen Suárez León, nacida en 1947. Ultramarinos y pan, eran el fuerte de la tienda y en el bar, las partidas a las cartas. Por su cercanía a la Iglesia parroquial, en las fiestas de Pascua y del Corpus era muy concurrido, a lo que también contribuía el ser punto de almacenamiento/recogida de bombonas de gas, y el lugar donde se dejaba la leche de las caserías cercanas, que los vecinos traían a lomos de sus burros para su posterior recogida por los camiones cisterna, principalmente el de Lagisa.Las rondas por la zona de la pareja de Guardia Civil, incluían una parada en el Bar. El Sinfoneru de Lugones, El Rapín, y Casa Rosa, son recordados como suministradores de mercancía."

El Camino se encaja entre el borde de la finca de la izquierda y un seto cultivado de la derecha y, aunque es algo más ancho, vayamos atentos ante el paso muy ocasional de algún vehículo

Este trayecto por La Miranda es uno de tantos recorridos que, a pesar de estar asfaltados, son sin duda toda una belleza, tanto cuando caminamos por espacios abiertos con grandes vistas panorámicas 'a los cuatro vientos' como por estos recovecos más recogidos

En Beyo, volvemos a ver el centro del pueblo, encrucijada de caminos, arriba hacia La Peña y Alvares, abajo hacia la iglesia, el cementerio y el río...

"Villardeveyo da la impresión de rozar el desastre más absoluto, ya que a pesar de tener un maestro con formación superior, no había ni organización ni método, tampoco había libros para uso de los alumnos y el material disponible era muy escaso mientras que la asistencia era muy baja. Ante el inspector, el docente explica que se lleva dos meses delicado de salud, disculpa que no impide que sea amonestado por el inspector, quien termina recomendando al ayuntamiento que se lleven a cabo exámenes anuales a todos los alumnos y se vigile la administración del material para evitar abusos."

Y esos son los caminos a La Peña y Alvares (arriba), a la iglesia (a la derecha), al cementerio (abajo a la derecha) y al río (parte inferior de la foto)

"A media distancia entre Oviedo y Gijón la hundida iglesia de Villardoveyo presenta rasgos de aquella arquitectura romano-goda anterior á la bizantina, conservada en Asturias durante los tres siglos primeros de la monarquía de Pelayo."

"Del siglo IX era la construcción del templo parroquial de San Miguel de Villardeveyo, destruido por el tiempo para lamentar la pérdida de una construcción gótico-romana anterior á la bizantina, ante cuyos ruinosos restos se complacieron Caveda, Quadrado y otros, que la alcanzaron en pié antes que en su perimetro se levantase nueva iglesia, borrando todo vestigio de la antigua."

"En los siglos XVIII y XIX aparece mencionada san Miguel de Villardeveyo por personajes de la relevancia del polígrafo gijonés, Gaspar Melchor de Jovellanos, quien conoció esta iglesia y la incluyó dentro del catálogo der iglesias prerrománicas tardías. Más tarde, en 1845, José María Cuadrado, ve en ella “rasgos de arquitectura godo-romana anterior a la bizantina, usada en Asturias durante los tres primeros siglos de la monarquía de Pelayo”. En 1848, el historiador y político, José Caveda y Nava fechó su construcción en el siglo X, y cuenta como se encontraba en un lamentable estado de conservación incluso con la techumbre derruida, y ya en ese momento señalaba que el único elemento que recordaba a la fábrica prerrománica era una ventana con celosía.

Ante la mala situación en la que estaba el templo, los vecinos de la parroquia deciden en 1850 ponerse manos a la obra, y convocar una asamblea con el fin de afrontar la restauración del templo parroquial. El acta está fechada un 17 de noviembre y los motivos que llevan a los vecinos a reunirse tienen que ver con la situación de un templo “enteramente arruinado y expuesto a que suceda algún trastorno o desgracia cuando se hallen en Misa popular”.

La necesidad de afrontar obras con urgencia, queda acreditada en la primera condición que fijan: “Que la obra se principiará inmediatamente que se hallen recursos para su planificación”. Asimismo se deduce que ya se había contactado con algunas personas de la parroquia, algo más pudientes, para ayuda de los gastos y animados “con estos auxilios”, empezaron a dar forma al proyecto.

Otra de las obligaciones contraídas por los vecinos, fue la de “poner a su costa y por su cuenta y riesgo, cuantos materiales se necesiten para la fabricación de la nueva Iglesia y ponerlo en el punto donde se halle la obra”. Para organizar esa entrega tanto el párroco como el vecino, Francisco Rubín de Celis, quedaban facultados para elegir capataces en distintos puntos de la parroquia encargados de que los vecinos de la zona que tuvieran asignada, cumplieran con esa obligación. En el caso de aquellos que carecieran de carro y de ganado para el acarreo de materiales, quedaban obligados a aportar su esfuerzo personal.

Siguiendo con las condiciones pactadas por los vecinos para afrontar la reconstrucción de la iglesia, aquellos vecinos que teniendo carro no acudiera con él para ayudar en los trabajos estaría incurriendo en una multa de 10 reales por cada día de ausencia, mientras que si se tratara de una prestación personal, la multa sería de 4 reales diarios. En ambos casos, el dinero se utilizaría para el pago bien a un carretero bien a un peón, para el “pago y satisfacción á otro operario que sirva en la obra en nombre del rebelde”.

En el caso de que el presupuesto asignado, que no se concreta, no llegara para cubrir la totalidad del gasto, la diferencia tendría que ser abonada por los firmantes del acuerdo y por el resto de vecinos de la parroquia, a partes iguales.

Más interesante es la quinta condición, que dice literalmente: “Que para ayuda de la planificación y fabricación de la nueva Iglesia, se aprovecharán de todos los materiales que hoy existen y tiene la antigua, la que se hechará en el suelo”. Eso nos habla del grado de deterioro que tenía el edificio existente y que las obras de reconstrucción, se iban a hacer previo derribo de algunas de sus partes. Actuación que no sabemos hasta qué punto puede haber modificado las proporciones o incluso las dimensiones de la iglesia, que volvería a sufrir, como veremos más adelante, otra reconstrucción importante tras la Guerra Civil.

Para ejecutar las obras se especifica que “en esta parroquia hay varios Maestros, labrantes, de mampostería y carpintería”, quienes tienen unas minutas de “diez reales el labrante, ocho el mampostero, y otros ocho el carpintero”.

Al año siguiente, abril de 1851, en Posada se firma un nuevo documento gracias al cual sabemos que el coste de las obras iba a ser de 6.360 reales, como mejor oferta recibida, un dinero que el contratista recibirá en tres pagos, de los cuales 1.000 se entregarán al inicio de la obra, y el resto en dos pagos más según fuera avanzando la obra.

Documentadas asimismo, se encuentran las obras llevadas a cabo en 1884, durante las cuales se colocó el suelo que actualmente se puede ver en el templo, se tapiaron algunos ventanales en el muro norte, y las capillas laterales y la central, serían objeto de reforma, y la que sería la nave sur (en origen se trataría de un templo de tres naves como así lo dejó escrito Bernardo Alonso Ablanedo en 1804, en su Descripción del concejo de Llanera), terminaría por convertirse en el pórtico actual.

Si los deterioros de los que tenemos noticia a lo largo del siglo XIX se debieron al paso del tiempo, los sufridos durante la Guerra Civil fueron provocados por la mano del hombre, como se acredita en el expediente 3.505 de la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones. Un expediente que se inicia el 31 de enero de 1940, con la pertinente petición del secretario de Cámara y Gobierno del Obispado de Oviedo, Rufino Truébano, solicitando ayuda económica al presidente de la Junta Provincial de Regiones Devastadas. Escrito también rubricado por el obispo de la diócesis ovetense.

En este caso, el autor del presupuesto de la obra fue el mismo que ese mismo año haría el referido a la iglesia de san Juan de Ables, es decir, el aparejador, Enrique González Arranz, por un total de 35.353,70 pts. En la memoria que acompaña a este presupuesto, Arranz explica que el templo está construido “a base de la solidez típica en esta clase de construcciones y está exenta de elementos artísticos y ornamentales, como parece fue norma en la construcción de edificios religiosos en este concejo”.

Asimismo, hace referencia a las obras de 1884 y señala que durante las mismas “se modificó su antigua estructura al ampliarlo bilateralmente a la nave central, sendas edificaciones para atender a las necesidades del culto, abriendo en el muro, mediante pilastras y arcos, comunicación con la nueva capilla”. Dos afirmaciones que parecen desconocer la importancia histórica y artística de la iglesia cuya restauración aspiraba a tener entre las manos, si bien es cierto que hacía ya mucho tiempo que había perdido los elementos más señeros de su origen prerrománico.

En ese mismo año, añade, se “levantó la torre, sobre base rectangular y adosada a la parte anterior del edificio”, a través de la cual se accede a la portada principal de acceso a un templo con una superficie de 337,60 metros cuadrados. “Fue propósito, en parte frustrado, durante el dominio marxista, reducir a cenizas esta Iglesia, para lo cual además de incendiarla intentaron volar sus paredes y apoyos de arcos con dinamita, quedando por tanto destruida toda su cubierta y maderamen y debilitadas sus paredes”, y se mantienen intactas las “paredes del contorno y crujías interiores” a excepción de las “partes en que se provocaron las explosiones en las que se precisa hacer los refuerzos pertinentes”.

Como en expedientes que ya hemos visto, el arquitecto de la Comisión de Oviedo de Regiones devastadas, Francisco de Zuvillaga, da el visto bueno al presupuesto en septiembre de 1941, y con todos los informes favorables, el obispo remite, el 17 de octubre de ese mismo año, toda la documentación al Ministro de Justicia. El mismo obispado solicita al párroco de Villardeveyo, Manuel Fanjul Suárez, bajo el reclamo de “urge”, que responda a un cuestionario. Gracias a él sabemos que se habían iniciado las obras dirigidas por Luis López Argüelles, ayudante de minas y fábricas metalúrgicas.

En el mismo cuestionario se contesta afirmativamente a las preguntas acerca de su estaba construidos los cimiento, levantadas las paredes, la cubierta y los pavimentos, así como si las obras se estaban ejecutando conforme al proyecto. Asimismo, se cifra en 18.670.20 pts la cantidad invertida hasta ese momento en las obras, lo que supone algo más del 50% del presupuesto total de la obra ligeramente superior a las 35.000 pts.

A la vista de esos datos económicos facilitados por el párroco, se considera que el presupuesto original está “desproporcionado”, por lo que se reduce su cuantía a 28.000 pts “cantidad por la que se propone la aprobación”, según consta en el informe emitido por el arquitecto J.M. Díaz en Gijón el 5 de julio de 1942. Unos días después, el 23 de julio, el obispo de Oviedo envía al presidente de la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales, con sede en Madrid, una solicitud de subvención para ayudar al desarrollo de las obras de recuperación de la iglesia de Villardeveyo, por importe de 18.000 pts. La recaudación de fondos para financiar las obras de recuperación del tempo, se habían iniciado muy pronto, como demuestra un recibo emitido a nombre de José Álvarez Álvarez, por importe de cinco pesetas “a cuenta del segundo donativo voluntario de 25 pts para ayudar a la reconstrucción del templo de San Miguel de Villardeveyo”. El recibo está firmado por el tesorero, Luis Roza, y lleva fecha de octubre de 1939. En 2002 se volverán a hacer obras de restauración por un importe aproximado de 27.000 €, que afectaron sobre todo a la cubierta."