La Torre de Salas o Torre de la Villa es una fortaleza medieval símbolo y emblema de esta villa y concejo, así como del mismo Camino, el cual pasa a sus pies desde La Colegiata, en el mismo centro y corazón de la población. La Torre se construyó en el siglo XV se supone que sobre un torreón anterior, mencionado ya en documentos del año 1120, que formaría parte del "Castillo de Salas de Nonaya", siendo Nonaya el río que, también bajo ella, atraviesa la población, dando nombre a este su valle

Fortaleza de la nobleza semifeudal pero que también amparó los fueros de la Carta Puebla concedida hacia el año 1270. Iba a ser restaurada en el año 1959 cuando como consecuencia de un aguacero se vino abajo, por lo que hubo de ser reconstruida totalmente, dándole este toque a lo 'Camelot' muy en boga en aquel tiempo, con almenas de las que carecía el edificio original y del que dice el historiador José Luis Avello Álvarez en su libro Las torres señoriales de la baja Edad Media asturiana:

"El resultado de de esta restauración es la torre que actualmente existe y que ha adoptado una extraña forma un tanto historicista, de corte francés, que difiere ostensiblemente de la antigua."

También se la conoce como La Torre los Valdés, poderosa estirpe en aquellos siglos. Y es que los Valdés, del antiguo linaje de los Valdés-Salas, construyeron a mediados del siglo XVI su palacio anexo enfrente de su torre, cuando esta ya había perdido su razón defensiva y de control del territorio propia de la época feudal, pero no su carga simbólica como muestra de la antigüedad de su linaje y, a la vez, de la pervivencia de su poder e influencia

Para comunicar ambos construyeron un puente con su blasón solariego, bajo el que seguían controlando de gentes y mercancías por este Camín Real de Galicia y calle principal de la población. Bajo este puente pasan los peregrinos y salen a la Plaza la Campa, que aún avanzando el siglo XX era parte ya el extrarradio rural

La Torre de Salas la vemos desde la Plaza la Iglesia, viniendo de San Roque, donde estaba el hospital de peregrinos de esta advocación, del que se conserva su capilla. A la derecha tenemos la colegiata de Santa María la Mayor de Salas, construida por mandato del más destacado miembro de la heráldica familia, Fernando Valdés Salas, persona de gran influencia en las cortes de Carlos I y Felipe II, llegando a ser el Inquisidor General y, además, fundador testamentario de la Universidad de Oviedo, que no empezaría a construirse hasta años después de su muerte

En 1128 por ejemplo, un documento nos señala que aquí, en el castello antiquo de Salas, el señor del valle, el conde Suero Bermúdez, refundador del monasterio de Cornellana, celebraba con concilio, 'conceyu' o 'reunión', lo que hace patente que, como era lo habitual, en estos castillos se ejerciese el dominio de la zona y se tomasen decisiones sobre unos términos que ya aparecen en una donación que la reina Urraca había efectuado en favor de dicho conde, de cuya biografía y posesiones nos cuenta así la Wikipedia:

A nuestra izquierda y ante la torre se halla el soberbio edificio de piedra del Palacio de los Valdés Salas, casa natal de Fernando de Valdés-Salas, fundador de La Colegiata, Inquisidor General y fundador de la Universidad de Oviedo, como hemos dicho. Una escalera comunica la plaza con la parte posterior de este palacio del siglo XVI, construido en mampostería, si bien diferentes elementos, como los vanos distribuidos por este conjunto, han hecho pensar en varias etapas constructivas entre esa centuria y la siguiente

En primer lugar un panel nos ofrece una explicación de lo que es el Arte Asturiano junto con una recreación del material e instrumental empleado por sus antiguos arquitectos, maestros canteros y trabajadores constructores

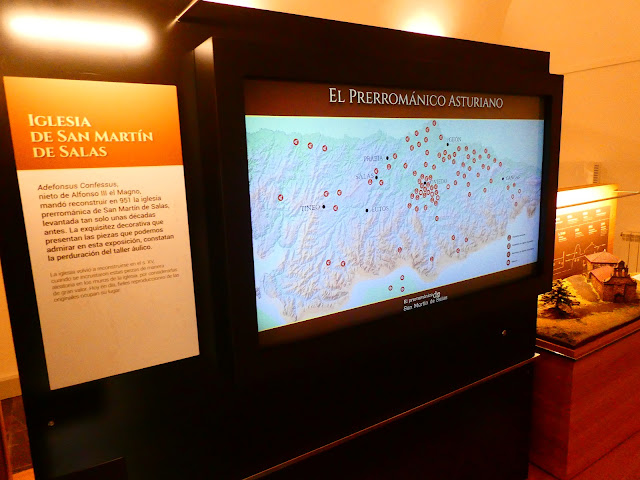

Historia de la iglesia de San Martín de Salas y distribución en el mapa de algunos elementos prerrománicos. Más allá, una maqueta de dicha iglesia

Iglesia que pasó por numerosas reformas e intervenciones, cuya relación aparece en el panel de atrás, las cuales transformaron totalmente su aspecto del dibujo de la izquierda a la derecha

Pero sin embargo, mantenía bastantes elementos prerrománicos que fueron los que se intentó trasladar con tan rotundo fracaso. Como hemos dicho en el lugar se emplaza actualmente el cementerio y hay plantados totémicos tejos

Empezaremos por un documento excepcional, la lápida de restauración de la iglesia. Qué mejor que acceder a la web del museo para disponer de una explicación y traducción impecables:

Parte superior de una ventana trífora (de tres partes, propia del Arte Asturiano), con restos de una inscripción

Otras dos ventanas tríforas de San Martín de Salas, estas con sus dos columnillas. Estaban orientadas al sur en la iglesia

Otro magnífico elenco de piezas. Además del texto y traducción que aquí ofrecemos de las que tienen textos de la mano de la web del museo, en ella podemos encontrar una amplia descripción y estudio de cada una

Fragmento de friso "o imposta tallado en piedra de caliza blanca. Tiene una banda continua en una de sus caras de 22 cm de longitud y 9 cm de anchura, con celdillas triangulares, asimétricamente dispuestas y delimitadas por doble línea incisa con buril. (...) la superficie interior de las celdillas triangulares está formada por triple plano rehundido con una esbelta talla a bisel".

Al lado de la omega aparecen unos antiquísimos grafitis muestran símbolos precristianos o paganos, en concreto una pentalfa o estrella de cinco puntas y una palma o rama, entre otros..

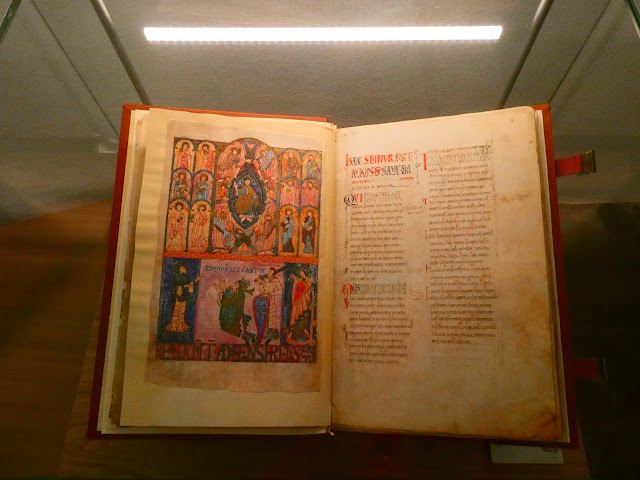

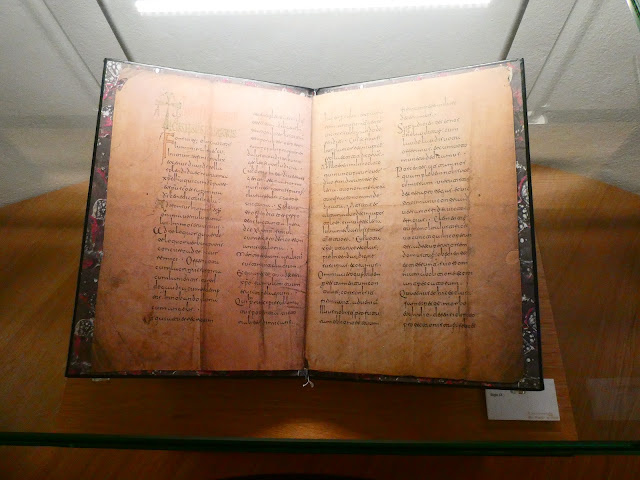

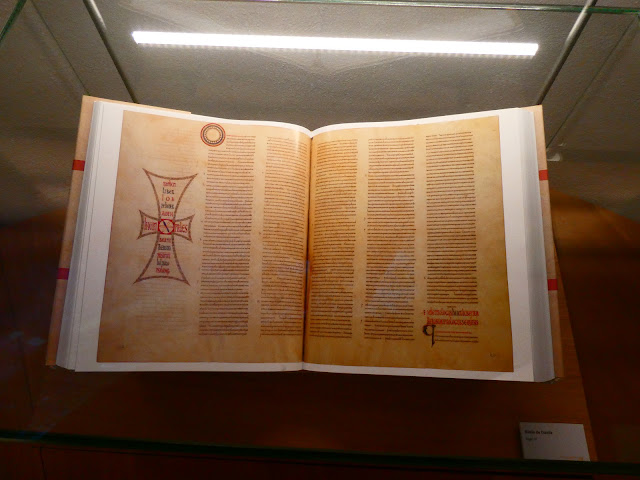

Reproducciones de libros antiguos del tiempo del Arte Asturiano o inmediatamente posteriores, como es el caso del primero que vamos a ver...

El Libro de los Testamentos de la catedral de Oviedo (s. XII), de época románica pero que se refiere a muchas iglesias asturianas que supuestamente existirían en época prerrománica, incluso fechadas documentalmente. Sin embargo se trata de interpolaciones realizadas por su autor, el obispo Pelayo, hacia 1118; no obstante es una fuente de información imprescindible sobre el alto medievo asturiano

Beato de San Pedro de Cardeña (s. XII), una de las copias de los Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana en el siglo VIII (albores del Reino de Asturias y del Arte Asturiano), del que no se conserva el original

Testamento de Alfonso II, del siglo IX, en concreto fechado el 16-11-812, documento auténtico y, por lo tanto, dentro de época asturiana plena, "contiene la firma del rey, cinco obispos, siete monjes y abades y 34 testigos, casi con toda seguridad próceres, ocupando el penúltimo lugar el arquitecto del Rey, Tioda, artífice de la reconstrucción y urbanización de Oviedo", nos dicen en Wikipedia

También encontramos este artículo del mismo periódico, firmado por Belén G. Hidalgo, que da cuenta de su inauguración el 18-6-2019:

Volvemos al exterior y seguimos camino, dirigiéndonos al puente de piedra que comunica la Casa de los Valdés-Salas con la Torre de Salas, en cuyas dependencias se expusieron primeramente las piezas de la iglesia de San Martín durante varios años

Un momento tremendamente simbólico pasar al pie de estas históricas piedras. Caminar bajo la majestuosa Torre de Salas o Torre de la Villa es una experiencia inolvidable en el Camino Primitivo para los peregrinos amantes de las viejas piedras y de los lugares por los que pasan con su historia e idiosincrasia

La torre "fue totalmente reconstruida en 1959", nos recuerdan en el Gran Atlas del Principado de Asturias, añadiendo que es "cuadrada, de sillarejo dispuesto en hiladas regulares y sillar en vanos y esquinas. Culmina en terraza con almenas y garitas en los ángulos..."

Pasamos entonces bajo el túnel, admirando su heráldica de los Valdés-Salas y salimos, al otro lado, a la Plaza la Campa, por donde como hemos dicho sigue el Camino

El cronista Luis Iglesias Rodríguez, o Luis de Salas, citaba al epigrafista Ciriaco Miguel Vigil en su artículo El Palacio y la Torre de Salas y, además de afirmar que "El castillo ya era antiguo en el siglo XI", apuntaba que podía ser de origen romano:

Como toda la gente de los pueblos, bajaban los martes al mercáu de Salas, que además tenía importantes ferionas ganaderas en abril y octubre. Era tal la afluencia que decidieron comprar lo que entonces había aquí, una cabana, casi al pie del Castillo de Salas, la arreglaron un poco y empezaron a hacer comidas para servirlas los días de mercado. Por entonces, esta parte de Salas, La Campa, era eso, una campa por donde pasaba el viejo Camín Real, por entonces un caleyón, una calleja en las afueras, donde había también hórreos

Con el tiempo, viendo que tenían gente, pues la vecindad de todo el concejo bajaba a Salas cualquier día para realizar gestiones en su capital, o compras, o cuando se inauguró el cine, decidieron abrir a diario. Al principio bajaban y subía todos los días desde el pueblo pero al final decidieron asentarse en Salas a vivir

Y así se continuó ampliando la oferta de platos de Casa Pachón, entre ellos unos callos "d'espatarrar", de caer p'atrás de gusto, carnes y demás exquisiteces culinarias

Además, un nutrido grupo de parroquianos se asentaron en Casa Pachón casi como segunda casa, echaban la partida e iban y venían todo el día, lo cual contribuyó grandemente al éxito de Casa Pachón y su permanencia a lo largo del tiempo tal y como fue siempre

Y, acabando el mismo capítulo, Mencos insiste en las bondades gastronómicas de los Caminos Norte y Primitivo:

El comedor no es muy grande pero sí totalmente acogedor, en el que revivimos la esencia de los chigres de siempre que nunca ha de desaparecer

La barra, aquí llevan Casa Pachón tres hermanos, Quico (Francisco Martínez Martín Menéndez), Agustín y César, mientras su madre, Angelina (María Angelina Menéndez Díaz), sigue pasando revista tras trabajar 55 años en esta casa

En en las paredes de la esquina del comedor otro icono, este natural, del Camino Primitivo: a la derecha la cascada del Nonaya, que podremos conocer en un pequeño desvío del Camino en la subida de Salas a La Espina, al pie de, viejo puente de piedra de El Carcabón. A la izquierda, un reportaje de Ana Paz Paredes dedicado a Casa Pachón para La Nueva España, titulado Patatas rellenas con historia y publicado el 17-5-2014

Abajo, el río Nonaya, y al otro lado, las casas de la ribera, hacia El Ponteo, calle Pinón de la Freita, La Ballostra...

Arriba El Viso (675 m), monte totémico donde reconocemos, bien arriba, el santuario de Nuestra Señora del Viso, patrona de Salas y de grandiosa romería

Merece la pena una visita a su patio interior, tan característico de estas casonas asturianas del siglo XVI, una verdadera delicia, de larga balconada y suelo empedrado, bien engalanado de macetas con vistosas flores y plantas que alegran el lugar

Deambulando plácidamente por este exuberante patio de hermoso bellamente empedrado somos plenamente partícipes de "la elegancia histórica y el confort moderno en cada rincón", como leemos en la web del Hotel Castillo de Valdés Salas

Además de plantas y mobiliario hay espacio para el arte, varios cuadros de temas salenses se exponen en las paredes bajo el pórtico

En este cuadro vemos, por ejemplo, como era La Campa antaño, una campa, como su nombre indica, ya en las afueras de entonces (finales del siglo XIX) con casas y hórreos. A la izquierda sería la cabaña en la que se fundaría Casa Pachón. Al fondo asoman la Torre de Salas y la espadaña de La Colegiata

Arriba, otro cuadro de La Campa de antiguamente, con la subida a La Espina al fondo por las laderas de la Sierra Bodenaya, sin los eucaliptos. Más abajo una quintana que nos recuerda al pueblo de Casazorrina, por el que hemos pasado viniendo de Cornellana

Fotos de Salas y sus esculturas callejeras

Y esta es la Plaza del Ayuntamiento vista desde aquí arriba, con el camino justo debajo, el cual viene de la Plaza de la Iglesia, cruzando la Avenida del Pontón

Y esta es La Colegiata, actual iglesia parroquial, de Santa María la Mayor de Salas, vista desde una de las saeteras de control de paso

El puente nos lleva a esta puerta de arco de medio punto por la que entraremos en la torre. Aquí tenemos un vídeo del recorrido por la misma subiendo desde la oficina de turismo...

Traspasamos el umbral, estas fotos que adjuntamos son de los tiempos en el que la torre era visitable asiduamente al estar en ellas las piezas prerrománicas

Estos elementos pues ya no están aquí, sino que los acabamos de ver en el museo habilitado en la capilla de Nuestra Señora de la Calle

Una de las ventanas, sus gruesos muros permitieron que se habilitasen estos rincones en ellos, con bancos corridos de piedra a los lados de la ventana y uno frente a otro, donde los señores podían conversar y meditar a la vez que contemplaban el paisaje y/o controlaban los movimientos del exterior

Y continuamos nuestra visita contemplando las bóvedas. Volvemos a insistir en que estas piezas ya no están aquí

Esta es la estrecha, angosta, escalera de caracol, de piedra, que comunica las diferentes plantas de la torre. Abajo se va a las mazmorras, que dejaremos para el final...

Vamos a subir a la planta de arriba, por estos escalones así dispuestos por motivos defensivos. Un atacante subiendo estaba en inferioridad de condiciones en esta angostura ante un defensor situado arriba. Así nos lo explican en la web IdealKit:

Vista de la siguiente planta, aquí había una intervención/interacción artística de chapas metálicas que producían un efecto sonoro muy característico a poco que se las golpease, resonando con el eco

Los muros y las saeteras, para disparo de ballesta, desde aquí se controlaría el Camino, la población y el valle, controlándose el paso

Por su disposición el ballestero disparaba erguido y apuntando hacia abajo. Independientemente de su función bélica propiamente dicha, esta torre con su dispositivo sería una muestra de poderío feudal, ostentación de fuerza y amedrentamiento de posibles adversarios

Permiten además la entrada de bastante luz natural al interior, en el que no obstante siempre imperaría una cierta penumbra, salvo al iluminarse con antorchas o candiles

Nos hacemos de esta forma una idea de cómo sería la vida en estos fríos castillos carentes de demasiadas comodidades, tanto para la guarnición como para los señores

No ha de extrañarnos pues que, cuando en el siglo XVI perdieron su función al extenderse el uso de la pólvora y, sobre todo, con el final del feudalismo, la nobleza los transformase en casonas-palacio al pasar de ser guerrera y feudal a cortesana y regidora de sus cotos y propiedades

En unos casos torres y castillos se reformaban por completo hasta hacerlos irreconocibles o, directamente, desaparecer, pero en otros se conservaban, tal que aquí, manteniendo incluso la escalera de caracol, con escasos cambios estructurales, pues eran una manera de demostrar la antigüedad de su estirpe y exhibir su fuerza y poder más acorde con los nuevos tiempos

Observemos la disposición de la escalera y su acceso a la planta correspondiente y cómo encaja su forma cilíndrica en estas estancias abovedadas. Esta es la planta superior que, como era constumbre sería la parte más residencial de la torre

Estas salas impresionan, acaso la foto no haga justicia a las sensaciones que se perciben al entrar aquí, en estas verdaderas 'cámaras del tiempo', donde este pareció detenerse...

Pero, por muy sugestivas que fuesen estas 'estancias de la historia' no eran, nunca lo fueron y nunca se pretendió que fueran, fácilmente accesibles. Lo que valió como defensa arquitectónica, disuasión amedrentamiento y hasta desafío constituyó un serio inconveniente pues, aún sin impedimentos físicos, resulta bastante penoso subir por las muy estrechas escaleras de caracol

Las grandes ventanas y sus espacios de asientos debieron ser de las escasas concesiones a la habitabilidad frente a lo meramente castrense

Vista de Salas hacia las casas del Camino a la iglesia de San Martín y subida a El Viso

Recordemos nuevamente que las almenas no son originales, pues tal como dijimos, fueron fruto de la rehabilitación del siglo XX, cuando al restaurar la torre se quiso incrementar su aspecto medieval, según los criterios entonces imperantes

Abajo vemos de nuevo La Colegiata; a su derecha, por la Plaza de la Iglesia y calle de San Roque (advocación del antiguo hospital de peregrinos) viene el Camino, procedente de Cornellana, donde el Nonaya da sus aguas al Narcea

Antaño todo el tráfico pasaba por aquí (el autobús de línea sigue haciéndolo), realizando una gran curva delante de la colegiata para luego subir a La Espina por Pandu arriba

Dirigimos la vista al otro lado del río, calles de El Molín, La Pumarada la Vega, La Pola, Veiga del Rey y, más a lo lejos Samartín, solar de la iglesia de San Martín, actual capilla del cementerio, como hemos dicho, en la carretera que sube a El Viso. Fijémonos asimismo en la pequeña saetera bajo una de las almenas, así como en la 'chimenea', otro de los añadidos a la torre medieval con su rehabilitación

Al fondo, hay dos urbanizaciones al final de la población allá donde empiezan las cuestas de Samartín: uno es la Urbanización La Veiga, de bloques de pisos, y otro el Grupo Valdés, en la ladera, de chalets pareados. En uno de los bajos de La Veiga está el albergue municipal, público y exclusivo para peregrinos. La calle La Pola, por su parte, está dedicada a la "Puebla, "Pobla" o Pola de Salas, nombre conque fue conocida y denominada nuestra villa durante mucho tiempo", escribía Luis Iglesias Rodríguez, sacerdote y cronista oficial, en su Historia del Concejo de Salas

El primer albergue público de peregrinos que hubo en Salas estaba justo aquí abajo, en la esquina derecha inferior de la foto, en lo que fueron los antiguos calabozos. El piso alto es el Hogar del Pensionista (pintado de blanco), a su izquierda vemos el río, canalizado, y su paseo fluvial

Y siguiendo el curso del río, pero valle ahora hacia su cabecera, nos desplazamos para verlo bajando del oeste, entre el monte El Viso a la derecha y la Sierra Bodenaya a la izquierda. Entre las almenas del medio vemos la pasarela en forma de arco de su paseo fluvial y, a su izquierda, las casas de la calle Ondinas, por donde el Camino sale de Salas en dirección a Bodenaya y La Espina

A lo lejos, mirando al sur, destacan los edificios blancos del cuartel de la Guardia Civil, en la Avenida del Pontón y antigua carretera general. Poco antes estuvo el Cine Teatro Konfort, proyectado en 1945 y cuyo edificio se conserva aunque no lo vemos desde aquí. No obstante y dada su trascendencia para la historia salense compartimos el texto de su ficha en Prospectos de cine de Paco Moncho:

De cine es esta escalera de caracol que parece sacada de una película, pero es que así eran realmente estos angostos accesos. Por ella, como subimos, nos toca ahora bajar

Aquí también las saeteras aportan luz natural al interior. La angostura nos da una clara sensación claustrofóbica, pues estrechez es tal, que aunque seas delgado tus codos y brazos rozarán con la pared en algún momento. Una persona gruesa o abrigada tendría incluso dificultades para caminar con holgura peldaño a peldaño

La disposición de los escalones en la escalera de caracol, con forma de triángulo isósceles, añade problema para pisar bien pues se estrecha notablemente en poco espacio desde la pared circular a su vértice en el eje, lo que puede provocar alguna caída. Es de suponer que los antiguos castellanos estuviesen bien avezados a subir y bajar sin dificultad

Y esta es la puerta de la mazmorra vista desde el interior de la misma. El suelo está sensiblemente más abajo y hay que bajar y subir también por cinco escalones de piedra

Es un espacio de bóveda de cañón terriblemente lúgubre y sobrecogedor, lo que nos permite también imaginar las condiciones de los aquí encerrados. No olvidemos que los antiguos nobles feudales eran "señores de soga y cuchillo", es decir, que impartían justicia según casi sus leyes propias, de la misma manera que gobernaban su territorio con una dependencia más o menos nominal del reino, eso cuando no estaban en endémica rebeldía

En los tiempos en los que estaba aquí el museo el suelo se cubrió también con chapas, como vemos en esta foto tomada desde la escalera

Para salir, hemos de volver por donde hemos venido, pues no hay entrada desde la calle. Subimos pues de nuevo hacia el puente que comunica con el palacio

Además de la carretera, un camino sube directo por toda la cuesta desde la villa al santuario, por el que suben muchos romeros. Sin duda para un peregrino acometer la subida tras los kilómetros y cansancio que lleva a sus espaldas y, sobre todo, los que le aguardan, sea un esfuerzo extra no demasiado conveniente de hacer andando pero, si se tiene oportunidad, no deje de subirse al santuario

El paisaje que desde él se contempla es magnífico, la ermita está en un rellano de la montaña que es un gran balcón sobre el valle y desde el que llegan a divisarse bien en días claros las serranías del alto Narcea. No está en la misma cima (682 m) pero sí a escasas decenas de metros en línea recta, bien protegida de los fríos vientos del norte. Leemos en Wikipedia:

A su izquierda reconocemos un calvario de tres cruces. Dado que se ve desde buena parte del Camino a partir de Casazorrina, hemos hablado abundantemente de su historia y reconstrucciones en las entradas de blog correspondientes a los tramos anteriores de nuestra llegada a la villa de Salas, pero sí decir y recordar que la traza actual del santuario obedece a la gran rehabilitación y reforma acometida en 1954 tras el voraz incendio que la consumió en 1945. Su renombrada romería se celebra el 15 de agosto

Arriba entre sus arboledas hay un área recreativa en la carretera y poco antes de llegar al santuario. Más arriba, en la cima hay un campo de tiro y un circuito cicloturista

Nos acercamos ahora al borde del murete de este rellano, enlosado y con dos árboles, con sus bancos corridos de piedra y bien soleado, tremendamente grato para hacer un alto y contemplar el paisaje, o incluso echar una cabezada y tomar un poco el sol tras disfrutar de la gastronomía salense

Ahí tenemos el puente de la calle Pinón de la Freita, ilustre vecino de este barrio de La Campa, célebre por sus rimas y de quien escribe Javier Pérez en La Voz del Trubia del 12-5-2025:

Paseo fluvial de la ribera de Enterríos, donde hay una hermosa casa de grandes galerías salientes sostenidas por columnas y, detrás, un robusto caserón con finca

Una antigua casería en el paseo fluvial del Nonaya, que en la documentación antigua aparece escrito como Annonagia u Nonagiam y, para García Arias, proviene de un Amnem Naviam, si bien "Acerca de la etimología se sabe que Navia es de origen prerromano aunque los autores discuten si se trata de una palabra celta, ligur o preindoeuropea; algunos sostienen que es un término indoeuropeo precéltico por lo demás también relacionado con el agua, al igual que nava (palabra también prerroma na), cosa no totalmente aceptada."

El nombre del Nonaya está vinculado a la diosa celta (o precelta) Navia, vinculada a la abundancia, cosechas, fertilidad, suerte... y que da nombre a no pocos lugares de Europa occidental, relacionados con hidrónimos, como es este el caso

La raíz indoeuropea se hace ya patente en el sánscrito navya (curso de agua), y algunos topónimos de este origen son en Asturias Naviegu, Navelgas, Nava, Navidiellu o Nalón (antiguo Nauilo), así como Fontenavia, Bodenaya (nacimiento de este río), y otros. En Galicia podemos encontrar el Navea, río afluente del Sil (Ourense) y el Nabalia, actual Eck, afluente del Rhin, en Alemania, o el Nauaeus, ahora Naver, en Escocia, el Naseby o antiguo Naubesia en el condado inglés de Northants o el Neber, el viejo Nabarcos, en Gran Bretaña

La segunda casa por la izquierda es la parte posterior de Casa Pachón, desde cuyas ventanas veíamos antes parte de este mismo paisaje. Desde aquí ahora retornamos a La Campa

Es además "toda de cantería y con saeteras abocinadas", es decir, con forma de bocina o embudo, que aumenta gradualmente en anchura desde una cara de la pared en este caso la interior, hacia la opuesta o exterior

En su novela Covadonga, el escritor y hospitalero pionero de los albergues de acogida tradicional en el Camino Primitivo (albergue de Bodenaya), Manuel Alejandro González Flores, más conocido como Alex Camino, pone en boca de su protagonista decir a su llegada a Salas:

Continúan escalonadamente cuesta arriba varias casas de época, de cuando se urbanizó La Campa y pasó de arrabal rural de la villa a ser parte del núcleo urbano salense

Y aquí, a la mesa de la terraza, un vino y una de chosco, embutido emblemático del occidente astur, símbolo de la chacinería tinetense

La Colegiata, a la que le dedicamos una entrada de blog dentro del tramo que viene de San Roque, se hizo para ser el panteón familiar de Fernando Valdés Salas (o Fernando de Valdés y Salas) y a su original estructura gótica se le añadió posteriormente este su monumental torre-campanario, junto con las capillas anexas y otros elementos. En 1892 pasó a ser iglesia parroquial, dado que la que la de San Martín se encontraba demasiado lejos del centro urbano y del camino principal, ya sustituido por la carretera de Galicia

La Torre de Salas, que junto con el Palacio de los Valdés Salas y La Colegiata, es Monumento Histórico-Artístico, está vinculada pues al origen de la población en base a su antecesor Castillo de Salas de Nonaya, desde el que sabemos era desde el que se gobernaba el territorio antes de la concesión de la Carta Puebla fundacional de la villa en tiempos de Alfonso X El Sabio o de Castilla

" Bermúdez, o Vermúdez (fl. 1086 - Cornellana 12 de agosto de 1138), fue un noble asturiano, hijo del conde Bermudo Ovéquiz y de la condesa Jimena Peláez y hermano de Gutierre Bermúdez. Ostentó la dignidad condal desde por lo menos 1096 cuando aparece como tal gobernando Monterroso en Galicia —que aún no era territorial, sino palatina— y fue uno de los más poderosos miembros de la aristocracia de su época, distinguiéndose por su leal servicio a los reyes Alfonso VI, Urraca y su esposo el conde Raimundo de Borgoña, así como al hijo de estos últimos, Alfonso VII de León.[Sus dominios comprendían la Asturias Occidental, desde el Cordal de la Cabruñana hasta el río Eo, limítrofe con Galicia, donde su hermano tenía vastas propiedades. Las llamadas «Asturias de Oviedo» o «Asturias inferiores», correspondientes a las actuales Asturias Oriental y Central, con centro en la regia ciudad de Oviedo, estaban bajo control de su primo hermano, Gonzalo Peláez, «el conde rebelde», hijo de Pelayo Peláez, hermano de su madre Jimena. En 1131, con su sobrino Pedro Alfonso, hijo de su hermano Alfonso Bermúdez, sofocó una de las revueltas de Gonzalo Peláez.

Sus tenencias incluían Luna, Gordón y Tineo, y, según la Chronica Adefonsi imperatoris, también gobernaba Babia, Laciana y parte de El Bierzo. Al este, las «Asturias de Santillana» o «Asturias superiores» se hallaban a cargo del conde Rodrigo González de Lara —hermano del amante de la reina, Pedro González de Lara— junto con la Liébana y Tierra de Campos.

Aparece por primera vez en la documentación con su esposa Anderquina Gutiérrez en 1094. No hubo sucesión de dicho matrimonio y ambos dotaron generosamente el monasterio de Cornellana —fundado por su bisabuela la infanta Cristina Bermúdez, hija del rey Bermudo II y Velasquita de León— que ofrecieron a la Orden de Cluny y donde recibieron sepultura."

No obstante, el citado historiador José Luis Avello afirma en su libro que dicho Castillo Antiguo de Salas no estaba aquí sino en Cornellana, construido eso sí por el conde Suero Bermúdez pero para sus primos y al lado del monasterio, donde luego tuvieron sus aposentos los abades y la cual ha desaparecido. Esta de Salas entonces habría sido construida nueva en el bajo medievo ya bastante después de fundada carta puebla y, de ser así, la puebla no habría nacido al amparo del castillo precedente, lo que implicaría preguntarse las razones que llevarían a su construcción

Dejando atrás la Colegiata cruzamos la antigua carretera general (desde1939 la N-634), ahora empedrada, para dirigirnos a la Plaza del Ayuntamiento, por la que continuaremos el Camino hacia el palacio y torre de los Valdés Salas

El Ayuntamiento los vemos al cruzar, a nuestra derecha, así como la formidable y robusta torre de La Colegiata. El edificio del Ayuntamiento de Salas fue construido en el año 1900 con proyecto del arquitecto Nicolás García Rivero en estilo ecléctico, teniendo entonces una sola altura. En 1959 se añade un segundo piso y se realizan diversas reformas, así como en 2003, ampliando todo su interior y conservando únicamente la fachada original

A continuación del Ayuntamiento hay tres viviendas históricas que parece ser fueron en origen una gran casa sola que se dividió en tres viviendas hacia 1890. De ellas, la tercera por la derecha fue recrecida con un piso más por encima de la cubierta. Del conjunto nos dicen así en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Principado de Asturias (IPAA):

"Las tres fachadas diferenciadas por el color del revoco, muestran la misma distribución de vanos ordenada en dos ejes en cada una de ellas. En las plantas bajas en forma de puertas adinteladas que dan acceso a los locales comerciales. El primer piso en los tres casos se abre igualmente con amplios vanos en forma de balcones adintelados, enrasados en los números 4 y 6 y con voladizo en el número 8, todos ellos protegidos con antepechos de hierro. El segundo piso se abre al exterior por medio de galerías acristaladas, adelantadas sobre la línea de fachada y protegidas por el amplio alero de madera. Esta solución de moda en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX, especialmente en las villas marineras, tuvo mucha aceptación en tierras gallegas y facilitaba la entrada de luz natural en las casas, a la vez que las protegía de la lluvia y vientos. Combina elementos y disposición ordenada de los vanos, heredera de la tradición clasicista con otros elementos de tradición regional. A. Fernández dice que probablemente tuvieron balcón corrido en el segundo piso (en 1890 aún se conservaba en el nº 6) y que el buhardillón del nº 8 que ocupa toda la planta, ya existía en 1913. El material empleado es aparejo de mampostería revocada y pintada con empleo de sillares bien trabajados para cadenas de esquina, zócalo y recercos de vanos."

A la izquierda de la Plaza del Ayuntamiento y en un edificio de pisos está el albergue Cielito Lindo, llamado así por ser "un pedacito de México en Asturias". Antes era El Rey Casto y fue refundado con su nuevo nombre por un descendiente de la emigración asturiana al país azteca, como sabemos por la entrevista que le realiza T. Cascudo para el periódico La Nueva España del 5-4-2025:

"La madre de Gustavo Segura nació en La Sala, una aldea de la parroquia salense de Godán. Emigró a México en plena Guerra Civil española y allí se casó e hizo su vida. Mexicano de nacimiento, a Segura siempre le tiró España y el año pasado se vino con intención de crear aquí su proyecto vital. En enero adquirió el antiguo albergue Rey Casto, en plena plaza del Ayuntamiento, y hace unos días abrió "Cielito Lindo", un canto de amor a su patria mexicana desde el corazón de Salas.

"Mi madre dice que estoy loco, pero a mí me gustó esto. El pueblo está padrísimo y el edificio me gustó porque está en muy buena ubicación. Además, el albergue anterior tenía muy buenas reseñas porque funcionaba muy bien", señala Segura, somelier de profesión, pero con conocimientos en el sector turístico, pues su familia tiene negocios hoteleros al otro lado del Atlántico.

El albergue Rey Casto es ahora "Cielito Lindo", como reza un llamativo cartel en "rosa mexicano". El nombre no solo fue elegido en alusión a la popular canción mexicana, sino también por las vistas de la terraza que el albergue tiene en lo alto del edificio y que permiten admirar Salas desde el mismo cielo. "Mira que padre vista. Lo mejor es el cielo. Cuando me puse a mirar las reseñas del antiguo albergue todo el mundo decía que valía la pena subir tanta escalera para disfrutar de la terraza", apunta el nuevo hospitalero. Y es que el inmueble, alto, pero muy estrecho, es de antigua factura y cuenta con planta baja y cuatro plantas comunicadas únicamente por escalera.

"Los mexicanos tenemos fama de ser buenos anfitriones y decidí apostar por México para ambientar el local y así diferenciarme y sin perder la esencia", relata Gustavo mientras muestra las dependencias interiores de este albergue que inicialmente será a donativo. Cuenta con dos habitaciones compartidas con capacidad para catorce personas y una sala común en la planta de arriba que da acceso a la espectacular terraza de este peculiar inmueble. En los descansos entre plantas hay cuadros con algunos de los lugares más espectaculares de México.

El hospitalero agradece el respaldo que ha encontrado en Salas para sacar adelante su negocio. "Todo el mundo ha sido de gran ayuda y en el Ayuntamiento me han facilitado las cosas. La gente es maravillosa, le pongo un diez a Salas. Aquí solo me faltan las salsas de México", bromea. De hecho, en la inauguración del local no faltaron delicias típicas de su país como tacos, guacamole y margaritas.

En estos últimos meses en los que ha afrontado la reforma del local ha hecho una inmersión en Asturias, pues sabe que para gestionar el que ya es el séptimo albergue de la villa también debe conocer bien la zona y el Camino Primitivo por el que transitarán los clientes. "Ha sido un curso intensivo de Asturias", añade."

En medio de la Plaza del Ayuntamiento hay unas grandes letras con el nombre de Salas, labradas en mármol e inauguradas en el verano de 2020, recogiendo la noticia de su inauguración el diario El Comercio con el titular Salas estrena 'letronas' de modernidad el 1 de septiembre de dicho año:

"Salas presenta nuevo atractivo turístico: unas letras en mármol con el nombre del municipio. «Queremos traer la modernidad, además, la ubicación es única», señaló ayer el regidor Sergio Hidalgo durante el acto de inauguración que contó con la presencia de la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco."

En el grupo antes citado de las tres casas a continuación del Ayuntamiento, la del recrecido sobre la cubierta, en la esquina con la calle Pinón de la Freita, está la Farmacia Fuertes, a cuyo frente está Ana Fuertes, sucesora de una larga historia boticaria salense, según nos cuenta el corresponsal del periódico La Nueva España del 24-3-2025:

"La farmacia Fuertes, que precisamente acaba de afrontar una obra de remodelación, cuenta tres siglos de historia. Fue el bisabuelo quien se hizo cargo de una botica anterior en el siglo XIX. Su abuelo recogió el testigo y lo mismo hizo su padre. Fuertes estudió inicialmente Biológicas, pero siguió con Farmacia y decidió hacerse cargo del negocio. En 1997 se convierte en la primera mujer de la familia que toma las riendas de esta botica ubicada junto a la casa consistorial y, en pocos años, espera que haga lo propio su hija Ester Francos. "Con ella se pierde el apellido Fuertes, pero seguiremos llamándonos así", relata con una sonrisa la titular de este céntrico establecimiento."

La calle Pinón de la Freita comunica con el puente que cruza el Nonaya junto a los antiguos calabozos que fueron el primer albergue público de peregrinos de la población, ahora trasladado a La Veiga, uno de los barrios o lugares de la villa al otro lado del río, de los que hablaremos cuando subamos a lo alto de la torre y contemplemos toda la villa y su valle

A nuestra izquierda y ante la torre se halla el soberbio edificio de piedra del Palacio de los Valdés Salas, casa natal de Fernando de Valdés-Salas, fundador de La Colegiata, Inquisidor General y fundador de la Universidad de Oviedo, como hemos dicho. Una escalera comunica la plaza con la parte posterior de este palacio del siglo XVI, construido en mampostería, si bien diferentes elementos, como los vanos distribuidos por este conjunto, han hecho pensar en varias etapas constructivas entre esa centuria y la siguiente

Anexa al palacio y con su ábside semicircular, está la capilla familiar, dedicada a Nuestra Señora de la Calle, advocación de indudable vinculación caminera. Es de planta rectangular y dicho ábside se cubre interiormente con bóveda de cañón

En En La Nueva España del 19-2-1976 y dentro del apartado Cosas de la vieja Asturias, el entonces Cronista Oficial del concejo de Salas, Luis Iglesias Rodríguez, firmando como Luis de Salas, publicaba el artículo El palacio y la torre de Salas, explicando su historia y arquitectura, cuando aún quedaba una década para la restauración integral de estos monumentos y la capilla era una tienda-almacén:

"Parte importante del conjunto la constituye la capilla del palacio. Puesta bajo la advocación de Nuestra Señora de la Calle, de tal capilla sólo conserva su mera estructura. Tiene una nave única, con bóveda de cañón corrido y un ábside semicircular, cerrado con bóveda de cascarón, esférica. Por su planta —y aunque su actual construcción sea de fines del siglo V— no sería extraño que estuviese asentada sobre una más antigua; tal vez románica. Se abre a la actual plaza por una puerta, original, de medio punto... y ahí se acaba la capilla. Utilizada hoy como tienda donde se venden las más diversas mercancías, éstas aparecen colgadas de la bóveda de un templo que, por esos avatares de la vida. ha sido transformado en almacén... ¡Cosas de los tiempos!, que diría el sereno de «La verbena de la Paloma»! Sólo un pequeño campanario recuerda actualmente que aquello fue un recinto sagrado... "

La capilla, como todo el conjunto, fue efectivamente muy reformada en su interior en 1986 para acoger la oficina de turismo, casa de cultura, así como hotel y restaurante, tal y como podemos conocerla en nuestros días, por fuera y por dentro

Su nave tiene dos pisos y, en el de arriba, que sería añadido posteriormente, existen dos vanos desde los que se supone que los Valdés Salas asistirían a celebraciones y liturgias sin ser vistos. Fijémonos en el piso alto en su pequeña espadaña del campanario, colocada donde el ábside se une a la nave, esta con balcón saliente de hierro forjado y un pequeño ventanuco, del que apunta Luis de Salas:

"....además, en el siglo XVII. se le añadió un piso sobre la capilla. donde se abrió un balcón de hierro forjado. Sin embargo, este añadido no desdice gran cosa —por raro que parezca— en el conjunto general."

La entrada a la capilla se hace a través de una portada de arco de medio punto, subimos a ella por estas escaleras, pues allí se encuentra actualmente el Museo del Arte Asturiano prerrománico que muestra elementos de la antigua iglesia de San Martín, en la subida al Monte El Viso, que fue parroquial de Salas hasta que esta se trasladó a La Colegiata, mucho más céntrica, en 1892, como hemos dicho

A la entrada, en una explanada a la que se sube por unos escalones, se encuentra una de las esculturas instaladas en 2007 con motivo de la VI edificio de Escultura en Norte, iniciativa de la Asociación Cultural Salas en el Camino, "durante la cual escultores de distinta procedencia generaron su obra en los espacios públicos salenses", leemos en Vivir Asturias

A la puerta de la capilla vemos el emblema de la Fundación Valdés-Salas, "entidad privada cuyo principal objetivo es llevar la Universidad a las zonas rurales de Asturias mediante la organización de actos académicos y culturales en colaboración con el Aula Universitaria Valdés-Salas de la Universidad de Oviedo", leemos en su web. A la izquierda, el anagrama de dicho Aula Valdés-Salas

Este museo se constituyó en 1980 tras desmontarse los diferentes elementos prerrománicos de la fachada de dicha iglesia con la idea de trasladarlos al Museo Arqueológico de Asturias, sito en el claustro del ovetense monasterio de San Vicente (frente al que pasa el Camino Norte) pero esta acción provocó la rotura de todas las piezas, lo que provocó una gran reacción vecinal, no consintiéndose que las malogradas piezas saliesen de Salas

Primeramente se expusieron en los diferentes pisos de la torre del Castillo de Salas, pudiendo visitarse, pero el tener que subir por sus angostas escaleras de caracol constituía un grave impedimento, por lo que se decidió habilitarles este espacio dentro de la capilla palaciega, inaugurado el 18 de junio de 2019

Si, empezando el Camino, hubiésemos tenido la oportunidad de visitar el Centro de Recepción e Interpretación del Arte Prerrománico Asturiano al pie de los monumentos ovetenses de Santa María del Naranco y San Miguel de Lliño, esta visita constituye un complemento ideal

Mapa del Reino de Asturias, en el que se desenvolvió este arte que, en parte, fue una premonición del románico europeo, tiene inspiraciones del arte romano y clásico, del visigodo, del bizantino, lombardo y oriental, paleocristiano, carolingio y demás pero, a la vez, se mantiene en su singularidad ante ellos, haciendo de él un arte único

Iglesia que pasó por numerosas reformas e intervenciones, cuya relación aparece en el panel de atrás, las cuales transformaron totalmente su aspecto del dibujo de la izquierda a la derecha

Fue en 1896 cuando se decidió que los cultos bajasen a La Colegiata, Colegiata de Santa María la Mayor de Salas, antiguo santuario-panteón de la estirpe de los Valdés Salas, tras haber sido cedida dos años atrás por sus entonces dueños, los duques de Alba

Pasamos pues, a ver tan interesantes piezas; si estuviésemos bien de tiempo y fuerzas puede recomendarse visitar la iglesia antigua (además de La Colegiata, por supuesto), pues se han colocado reproducciones en los lugares donde estaban originalmente. Hay además una hermosa vista de Salas y su valle del Nonaya. De este Museo del Prerrománico de San Martín de Salas y sus piezas dicen así en su propia web:

"Instalado en la Capilla del Palacio de los Valdés Salas, conserva el valioso conjunto de piezas y lápidas epigráficas, procedentes de la iglesia de San Martín, ubicada a escasos 800 metros de la villa de Salas.

Estas piezas engastadas en los muros de la iglesia de San Martín constituyen, en su conjunto, una excelente muestra representativa de la perfección y riqueza decorativa de los talleres asturianos del siglo X.

Las piezas que actualmente figuran en los lienzos de la iglesia son unas fieles reproducciones realizadas a escala natural y se encuentran situadas exactamente en el lugar en el que fueron dispuestas en la reforma realizada en el siglo XV.

Espléndidas piezas que corroboran cómo la etapa final del Arte Prerrománico Asturiano se encuentra abierta a nuevas influencias, sin perder por ello sus tradiciones y tendencias artísticas innovadoras. El 3 de Junio de 1931 se declara por Real Decreto Monumento Nacional Histórico Artístico."

"El texto de la inscripción está grabado sobre una piedra de caliza blanca; se encuentra enmarcado por una moldura lisa, en cuyo interior se distribuyen siete renglones, con un promedio de altura de 4,5 cm cada uno, separados por una línea incisa limpia.

Traducción

Ex multis temporibus distructa(m) / Adefonsus confessus in melius ea(m) / iussit renovari atque resu[rge]- / ri et pro tali labore sit illi Dns / adiutore(m) et protectore(m) ut ante / D(eu)m (h)aveat pro tali facto do/na remuneracionem”.Destruida [esta iglesia] con sus muchos años, el piadoso Alfonso mandó renovarla con mejoras y elevarla. Que él tenga por tal obra al Señor como auxiliar y protector, para que pueda darle recompensa ante Dios por tal trabajo..."

El texto es pues sumamente interesante, pues nos informa que la iglesia prerrománica era ya una reconstrucción, acaso de otra del mismo estilo Arte Asturiano (se supone tuvo una duración de dos siglos, como el Asturorum Regnum, o poco más)

Otra inscripción, la lápida de las Santas Reliquias y la fecha de la restauración de la iglesia:

"El texto de la inscripción está grabado sobre una piedra de caliza blanca con una superficie muy alisada y pulida; se encuentra enmarcado por una moldura lisa, en cuyo interior se distribuyen ocho renglones de 3,6 cm de altura cada uno, separados por una línea incisa limpia ejecutada a buril.Traducción†In (h)oc altare sunt reliqui(a)e recon/dit(a)e Sci. Salvatoris Sce. Mari(a)e / Sci Martini ep(iscop)i Sci. Iohannis B(a)b(tista)e / Sci Andr(ea)e Sci T(h)irsi Sci. Felicis / Sci. Romani Sce Eolali(a)e Sci. Pelagi. / Restauratu(m) est te(m)plu(m) (h)oc ab Ade/fonso confesso die iiii Id(u)s / Oc(to)b(ri)s in era DCCCCLXXXVIIII a.En este altar están escondidas las reliquias de San Salvador, de Santa María, San Martín obispo, San Juan Bautista, San Andrés, San Tirso, San Félix, San Román, Santa Eulalia, San Pelayo. Este templo ha sido reconstruido por Alfonso religioso, el dia cuarto antes de las Idus de octubre, en la era de DCCCCLXXXVIIII (951 d. de C.)."

Lápida del epitafio de Adefonsus Confesso:

"El texto de la inscripción está grabado sobre una piedra de caliza blanca; se encuentra enmarcado por una moldura lisa, al igual que las precedentes placas epigráficas, en cuyo interior se distribuyen ocho renglones con una medida promediada de 4 cm de altura cada uno, separados por una línea incisa limpia ejecutada a buril.

Traducción

†Depreco vos servi Dei / qui ad hunc sepulcru(m)

intraveri/tis pro me Adefonso orare non pi/geatis si regnum

XPI / sine fine possideatis / †hic requiescit famul(us) D(e)i

Adefon/sus confes(sus) qui obiit die III f(eri)a, / VI Kls.

A(u)gu(s)tas in era MVIIa [miércoles, 27 de julio del 969).†Os suplico a vosotros, siervos de Dios,

cuantos entrareis en este sepulcro,

que no tengáis pena de orar por mi, Alfonso,

si poseéis eternamente el reino de Cristo.

†Descansa aquí el servidor de Dios, Alfonso Confesso,

que murió en la feria cuarta,

seis días para las Kalendas de Agosto, en la Era MVIIa

[27 de julio del 969; el 27 de julio era martes y no miércoles]"

La Cruz de Salas:

"Es una de las cruces más emblemáticas del Prerrománico asturiano por su momento, final, y por su calidad y sofisticación artística.El texto de la inscripción está grabado sobre una piedra de caliza blanca junto con una cruz latina; se encuentra enmarcado por una moldura de 8 cm de anchura, decorada con motivos vegetales. En el interior se distribuyen cuatro renglones, dos en la parte superior y otros dos en la inferior, con una medida promediada de 3 cm de altura cada uno, separados por una línea incisa limpia ejecutada a buril.Traducción

†Hoc Signo tuetur pius. Hoc signo vincitur inimicus. Adefonsus fecit salvaeum Deus.

†Con esta señal se defiende el piadoso, con esta señal se vence al enemigo, Alfonso lo construyó, oh Dios sálvalo."

Lápida con inscripción de cruz latina:

"El texto de la inscripción (...) está grabado sobre una piedra de caliza blanca junto con una cruz latina; se encuentra enmarcado por una moldura lisa de 7 cm de anchura. En el interior se distribuyen cuatro renglones, dos en la parte superior y otros dos en la inferior, con una medida promediada de 4 cm de altura cada uno, separados por una línea incisa limpia ejecutada a buril. La pieza está fragmentada en tres piezas, afectando parte de la rotura al texto superior. En la actualidad se encuentra restaurada.

Traducción

Signu(m) salutis pone D(o)m(in)e / [i]n domo isto ut non /permi(t)tas introire / angelum percuciente(m)Pon, Señor, la señal de la salvación en esta casa y no permitas que penetre el Ángel exterminador"

"Ventana trífora monolítica tallada en caliza blanca, con una orla perimetral que conforma un falso alfiz. La superficie epigráfica se encuentra rehundida 1 cm respecto a la moldura exterior, y ocupa el espacio existente entre la parte superior de los tres arquillos y la orla perimetral. El texto se desarrolla a lo largo del dintel disponiéndose en dos renglones con una altura promediada cada uno de 3,3 cm, estando enmarcados por líneas incisas a buril. La pieza está en muy mal estado de conservación, habiendo desaparecido la práctica totalidad de la decoración y el texto epigráfico

Traducción

………………………………SALVA ET ANIMAS……………………..SI…………………………….XPO………………………………..salva las almas……………………………………….. en Cristo"

Otras dos ventanas tríforas de San Martín de Salas, estas con sus dos columnillas. Estaban orientadas al sur en la iglesia

La de abajo a la izquierda:

"Parte superior de una ventana trífora monolítica tallada en caliza blanca, con una orla perimetral que conforma un falso alfiz. El campo epigráfico, a semejanza de las ventanas precedentes, se encuentra rehundido 2,5 cm respecto al marco decorativo, y ocupa el espacio existente entre la parte superior de los tres arquillos y la orla perimetral. El texto se inscribe a lo largo del dintel en dos renglones con una altura promediada de cada uno de 3,5 cm, estando enmarcados por líneas incisas a buril. Permanece el habitual tipo de letra capital. La pieza se encuentra fracturada por su parte central, afectando tanto a la conservación del texto como a la decoración del alfiz.

Traducción

†Salvator n(o)s(te)r qui es vera sal[us resurr]eccio et vita da mici Ade/fonso fiducia(m) ut anima m(e)a ante tuo[ru(m) consorti]u(m) sine co(n)fusione perducas.

†Salvador nuestro, que eres la verdadera salud, la resurrección y la vida, concédeme a mí,/Alfonso, confianza para que mi alma sea llevada hasta la compañía de los tuyos sin perturbarse."

La otra ventana sur:

"Parte superior de una ventana trífora monolítica tallada en caliza blanca, con una orla perimetral que conforma un falso alfiz. La superficie epigráfica, al igual que en la anterior, se encuentra rehundida 1,2 cm respecto a la moldura, y ocupa el espacio existente entre la parte superior de los tres arquillos y la orla perimetral. El texto se desarrolla a lo largo del dintel, disponiéndose en dos renglones con una altura promediada cada uno de 3 cm, estando enmarcados por líneas incisas a buril. El tipo de letra es la capital, de uso habitual en la totalidad de las inscripciones procedentes de la iglesia de San Martín.Traducción†larga tva pietas xpe……………….lican istam_etadm…………………………………………………………………………†Grande es tu piedad, Cristo…….."

Otro magnífico elenco de piezas. Además del texto y traducción que aquí ofrecemos de las que tienen textos de la mano de la web del museo, en ella podemos encontrar una amplia descripción y estudio de cada una

Inscripción fragmentada en la que se ha recurrido al gran epigrafista asturiano Francisco Diego Santos para indagar en su texto:

"Es un fragmento de una lápida de caliza blanca que contiene los restos de una inscripción de la cual se conservan siete renglones con una altura promediada de 4 cm cada uno. Aparte de constituir un fragmento reducido, la pieza se encuentra parcialmente deteriorada en su superficie, lo que dificulta seriamente su transcripción coherente.TranscripciónAnte las dificultades de ofrecer una fiel transcripción, recogemos la efectuada por Francisco Diego Santos:[…] at si quis, per ea(m) / [basilic]a(m) deprecatus / [fuerit Deum a]diutore(m), me Ade / [fonsu(m) in men]te (h)aveat, si / [c et Deum aveat] protectore(m) / [ad munerati]onem ver(a)e / [vit(a)e cum Salv]ato[re].… Y si alguien, a la vista de la iglesia, implora a Dios, que también me tenga en su mente a mi, Alfonso; así ganará a Dios como protector y artífice de la gracia de la vida verdadera con El Salvador."

Lápida con cruz y restos de inscripción:

"El texto de la inscripción está grabado sobre una piedra de caliza blanca conjuntamente con una cruz griega en muy mal estado de conservación. Se encuentra enmarcado por una moldura decorada con un motivo de doble sogueado o espiga. En el interior se distribuyen tres renglones, dos en la parte superior y uno en la inferior, con una medida promediada de 4 cm de altura cada uno, separados por una línea incisa limpia ejecutada a buril.

Transcripción

………………. ANNIS

NOMINE ……………….

Ventana bífora, también muy característica del Arte Asturiano:

"Ventana ajimezada con dos arcos ligeramente en herradura. Está enmarcada por una moldura perimetral decorada con el clásico motivo de la trenza de dos lazos, tallada a bisel. La ventana está ejecutada en una placa monolítica. Las columnas son de sección cuadrada con chaflán y sin capitel, sustituido por una imposta. Entre la parte superior de los dos arquillos y la orla o faja moldurada, se perciben restos ilegibles de una inscripción. Se encontraba fragmentada en cuatro partes. La restauración de la misma permite recuperar su configuración original. Una réplica de ésta ventana se encuentra en el Museo Arqueológico de Oviedo.

Descripción:

La ventana ajimezada se encuentra situada ahora en el paramento oriental de la iglesia, debajo de la lápida que tiene tallada una Cruz de la Victoria (pieza número 5). Inicialmente se encontraba incrustada en una de las paredes de la contigua casa rectoral, siendo trasladada por el párroco al ábside de la iglesia en 1880. Ciriaco Miguel Vigil informará previamente de la ubicación de esta ventana ajimezada: «Procedente de la reformada iglesia de San Martín de la villa de Salas, se trasladó y se conserva en una de las paredes de la casa rectoral un gracioso ajimez latino-bizantino, de dos huecos, con graciosa columnita central, merece un puesto en el Museo, como obra de arte bien conservada».

Estudio de la decoración

De época visigoda conocemos ventanas bíforas labradas monolíticamente con sus arcos, columnillas y vanos. Tenemos una variante preliminar en la iglesia de San Pedro de la Nave (Zamora), donde encontramos una ventana trífora, si bien parte de su configuración se encuentra despiezada. Tenemos como ascendente la ventana trífora de la iglesia de Santa María de Niebla (Cádiz). Está tallada enteramente en una sola piedra; conserva los arcos peraltados y fustes lisos con toscos capiteles. En su parte baja está recuadrada por un cordaje que continúa por la rosca de los arcos. Encontramos paralelos también en ventanas de Mérida, Córdoba y Soure, las cuales consideramos del siglo ix. En Asturias nos encontramos con la ventana bífora de arcos labrados separadamente. Surge inicialmente en San Salvador de Valdediós, posiblemente por mediación de la influencia mozárabe. Es ilustrativo traer el caso de la ventana del pórtico de San Miguel de Escalada (913).

La ventana bífora de San Martín tiene una moldura que la envuelve perimetralmente. Este marco tiene un tratamiento decorativo con el motivo clásico de la trenza de dos lazos que se cruzan formando olas, con una talla en corte a bisel muy limpio. Es una pieza muy buena en ejecución. El motivo de las cintas, de la doble trenza, lo hallamos en San Juan de Baños, en los ábsides laterales, solo que allí en vez de tener el «ojo de gato» o punto central en relieve, según Hamilton, lo tiene rehundido. Caballero y Feijoo, y a propósito de datar la decoración, escriben: «Sin agotar todos los paralelos se puede aducir cierta relación decorativa con San Martín de Salas (Asturias), documentada en 896 y posteriormente reconstruida en 951. Una de sus ventanas ajimezadas se enmarca con una moldura de doble trenza tallada a bisel que recuerda la de los ábsides laterales de Baños a no ser por su diferencia de tamaño y por cambiar sus botones en relieve por puntos rehundidos».

Se encuentran, a su vez, ventanas con paralelos en la de Salas, en San Miguel do Mosteiro de Eiré, en San Juan de Camba y en Santa Catalina de Reza a Vella, todas en Orense.

Estas ventanas con arcos ultrapasados tienen su área de influencia extendida hasta la zona portuguesa y son, ciertamente, el resultado de influencias asturianas tardías «cuyos prototipos se pueden ver en los ajimeces de San Martín de Laspra, o en San Miguel de Bárcena, con su ajimez asociado a la primera construcción del año 973». En Asturias tenemos un ejemplo en San Pedro de Ese de Calleras, en Tineo. Pero también vemos paralelos en las ventanas de la iglesia de San Juan Bautista de Santianes de Pravia. Sus arcos de herradura semejan los de nuestra ventana de San Martín. La cronología se puede llevar hasta finales del siglo x. Ello propicia una adscripción de la ventana probablemente anterior a la reconstrucción efectuada en el 951.

El ajimez es introducido en la arquitectura asturiana en la época de Alfonso III (866-910). Es a partir de esta fecha cuando empieza a observarse su presencia sistemática.

Precisión que Manuel Gómez Moreno ya había realizado al sostener que el ajimez se introduciría en la arquitectura asturiana a finales del siglo ix por influencia andaluza.

Si bien no existe un consenso generalizado, parece ser que todos los ajimeces peninsulares tienen una cronología próxima al siglo IX-X, pudiendo vincularlos a iglesias mozárabes o asturianas. Como resalta Jorge Barroca, el origen del ajimez no es aún muy bien conocido, encontrándose los ejemplos más antiguos en la mezquita de Tudela, obra de Muza II (ca. 856) y en la de San Ginés de Toledo (Museo Arqueológico Nacional). Se puede sugerir que los datos más antiguos parecen apuntar a un origen musulmán del ajimez en cuanto pieza monolítica."

Columnilla fragmentada:

"Se trata de una columnilla fragmentada, tallada en una sola pieza, de la cual se conserva solamente el capitel y un pequeño inicio del fuste y la basa. Está ejecutada en caliza blanca.DimensionesBasa: 3 cm de altura y 11 cm de ladoToro: 3 cm de espesor y 11 de diámetroDiámetro fuste: 9 cmDiámetro del collarino: 11 cmAltura capitel: 8,5 cmAncho ábaco: 11 cmAltura ábaco: 3 cmDescripciónEl capitel es de formato troncopiramidal con un ábaco de sección cuadrada de 3 cm de espesor. En sus esquinas se perfilan hojas lisas sin ornamentación y en sus cuatro caras figura una decoración compuesta por sendos vástagos desarrollados verticalmente cerrándose su extremidad en dos volutas. Conserva un grueso collarino y un pequeño tramo del fuste cilíndrico y liso. La decoración del capitel se conserva en relativo buen estado. La basa está formada por un toro o collarino grueso y un plinto de sección cuadrada.Conviene indicar que las pieza números 15 a 21, excepto la 18, encontrada en septiembre de 1991 por Gerardo Sierra, se encontraban rellenando la mampostería de los muros de la iglesia de San Martín, habiendo sido recogidas en el año 1980, según acta levantada en el ayuntamiento de Salas con fecha 2 de julio de 1980 del conjunto de todas las piezas procedentes de la iglesia de San Martín recogidas después de su desafortunada extracción."

Fragmento de friso:

"Fragmento de friso o imposta tallado en piedra de caliza blanca. Tiene una banda continua en una de sus caras, de 37,5 cm de longitud y 6 cm de anchuro, con celdillas rectangulares y decoración geométrica en aspas, delimitándose los espacios triangulares por líneas incisas con buril con una esbelta talla a bisel."

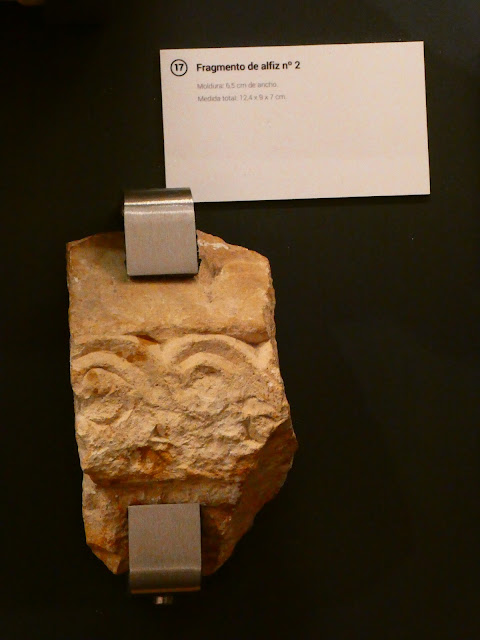

Fragmento de alfiz, "Fragmento del enmarque de una moldura de ventana. Está decorada con una doble trenza tallada a bisel en piedra de caliza blanca."

"Parte superior de una ventana trífora monolítica tallada en caliza blanca, con una orla perimetral que conforma un falso alfiz. La superficie epigráfica, al igual que en las ventanas precedentes, se encuentra rehundida 2,5 cm respecto al marco decorativo de la moldura exterior, y ocupa el espacio existente entre la parte superior de los tres arquillos y la orla perimetral. El texto se inscribe a lo largo del dintel en dos renglones con una altura promediada cada uno de 3,5 cm, estando enmarcados por líneas incisas a buril. Permanece el habitual tipo de letra capital romana.Traducción†XPE D(e)i Filivs qvi sedes a (d) destera(m) Patris in sede svberna/da mici Adefonso reqvie(m) sempiterna(m).†Cristo, Hijo de Dios, que estás a la derecha del padre en la mansión celestial, dame a mí, Alfonso, el descanso eterno."

Para abundar más en el estudio del texto y de la decoración os recomendamos, como para todos los demás elementos del museo, consultar su página que es, recalcamos, de la que compartimos estos textos

Otro fragmento de friso:

"Fragmento de friso o imposta tallado en piedra de caliza blanca, semejante a la pieza anterior (número 19). Tiene una banda continua en una de sus caras, de 57,5 cm de longitud y 6 cm de anchura, con celdillas rectangulares, ligeramente más grandes que las de la imposta anterior. Tiene decoración geométrica en aspas. Los espacios triangulares quedan delimitados por líneas incisas con buril con una esbelta talla a bisel."

Otra porción de un alfiz:

"Fragmento de orla o moldura perimetral de ventana tallada a bisel en caliza blanca, con una decoración formada por hojas trilobuladas talladas en el interior de una celdilla triangular, perfilada con una línea incisa a buril, y alternando asimétricamente. En la parte inferior derecha se aprecia perfectamente un segmento del arco de la ventana trífora."

"Es una de las cruces más emblemáticas del Prerrománico asturiano por su momento, final, y por su calidad y sofisticación artística.El texto de la inscripción está grabado sobre una piedra de caliza blanca junto con una cruz latina; se encuentra enmarcado por una moldura de 8 cm de anchura, decorada con motivos vegetales. En el interior se distribuyen cuatro renglones, dos en la parte superior y otros dos en la inferior, con una medida promediada de 3 cm de altura cada uno, separados por una línea incisa limpia ejecutada a buril.

Traducción†Hoc Signo tuetur pius. Hoc signo vincitur inimicus. Adefonsus fecit salvaeum Deus.

†Con esta señal se defiende el piadoso, con esta señal se vence al enemigo, Alfonso lo construyó, oh Dios sálvalo.

Al lado de la omega aparecen unos antiquísimos grafitis muestran símbolos precristianos o paganos, en concreto una pentalfa o estrella de cinco puntas y una palma o rama, entre otros..

Y la Biblia de Danila, también del siglo IX "Biblia latina ilustrada del siglo IX o principios del X, que fue producida en España, supuestamente en el Reino de Asturias, durante el reinado de Alfonso II. El manuscrito se conserva en la abadía de Santísima Trinidad, cerca de Cava de' Tirreni en Campania, Italia, y contiene 330 folios de vitela que miden 320 por 260 mm."

Estamos en Un hogar digno para mimar el Prerrománico, como escribe Miguel Rojo para el diario El Comercio en este artículo que hallamos también en la web del museo:

"La historia de los vestigios prerrománicos de San Martín de Salas ha sido más que azarosa, sobre todo porque la falta de sensibilidad en más de una ocasión y la falta de recursos –como sucede en general con todo el patrimonio cultural– habían relegado a un segundo plano algunas de la piezas más representativas del arte asturiano. Porque allá por 1980, un par de obreros, armados con cincel, cortafríos y martillos y sin ningún tipo de vigilancia ni control por parte de las autoridades culturales de la región, arrancaron de las paredes del templo salense sus piezas más valiosas. El objetivo era protegerlas, pero acabaron en una especie de cuadra durante una buena temporada, en cajas de cartón amarradas con unos alambres.

No fue hasta 1998 que recuperaron parte de su dignidad, siendo restauradas y colocadas en la torre de los Valdés Salas. Además, se realizaron unas réplicas exactas que son las que hoy se pueden ver en las paredes del templo, en su posición original.

Aún así, la distribución de las piezas en la torre, lo complicado del acceso a las mismas por parte de los visitantes y la falta de un proyecto de musealización no acababan de convencer a los expertos. Hasta hoy. Gracias a la colaboración económica de la Fundación Cajastur y el trabajo de la empresa Proasur, con la gestión de la Fundación Valdés Salas y la colaboración de Ayuntamiento, Principado y Universidad de Oviedo, la antigua capilla del palacio Valdés Salas, que se abre a la plaza del Ayuntamiento, acogerá desde hoy –la inauguración oficial será a las 11.30 horas– el Museo del Prerrománico de San Martín de Salas. En total, 22 piezas únicas, representativas del Prerrománico final, cada una de ellas con su historia.

Desde la famosa Cruz de Salas, una de las más ricamente trabajadas y mejor conservadas del Prerrománico asturiano, hasta los primeros rastros de arcos de ligera herradura en una ventana bífora ajimezada, excepcionales en la Asturias de la época.

Lápidas con ricas inscripciones, la parte superior de tres ventanas tríforas, una de ellas con un rico sogueado e inscripciones. Medio siglo después de que la corte se hubiese ido ya a León, estas piezas son ejemplo de la riqueza de los talleres asturianos. «No era una iglesia de pueblo, era una obra regia», describe Lorenzo Arias, director técnico del museo y uno de los mayores expertos de San Martín, cuyas joyas prerrománicas fueron añadidas a un templo previo hacia el año 951, hace más de mil años. Ahora se dejan ver en todo su esplendor en un centro que aspira a ser referencia de todo el Prerrománico, ofreciendo conferencias, simposios y exposiciones temporales."

"El Museo Prerrománico de San Martín de Salas permanece abierto al público desde esta mañana en la antigua capilla del Palacio Valdés Salas. Desde 1999 estas 21 piezas permanecían en la torre de los Valdés Salas, un lugar de complicado acceso. Con esta nueva ubicación se consiguen superar dos limitaciones para el conocimiento de estas piezas, tal y como recordó en la inauguración del museo, Joaquín Lorences, director del Aula Valdés Salas y vicepresidente de la Fundación Valdés Salas. «El acceso estaba bloqueado para cualquier persona que tuviese una mínima dificultad motora y la dificultad de acceso a la información del significado, valor y características de las piezas». A partir de ahora el acceso es «universal», recordó Lorences.

Desde la joya del museo, la Cruz de Salas, una de las más ricamente trabajadas y mejor conservadas del Prerrománico asturiano, hasta los primeros rastros de arcos de ligera herradura en una ventana bífora ajimezada, excepcionales en la Asturias de la época, así como lápidas con ricas inscripciones, se pueden apreciar mejor en este nuevo espacio gracias a la información «exhaustiva» que figura en las tablets. «Es una auténtica memoria del museo donde se acumula toda la información de las piezas. Toda esa información ha sido posible recopilarla gracias a la generosidad del profesor Lorenzo Arias», subrayó Lorences. «No queremos que el museo sea un almacén de piedras, sino que sea algo dinámico», concluyó, tras manifestar su intención de difundir y poner en valor este patrimonio.

La dirección científica del museo se encargó al profesor de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, Lorenzo Arias. «Las piezas ahora las tenemos perfectamente conservadas y se han musealizado, lo que supone conocer unas piezas de primera magnitud, que encierran un conocimiento muy alto de la etapa artística después que la Corte haya pasado a León, en 910, y que conserva un conjunto de lápidas que nos hacen leer la historia de la iglesia», argumentó Arias. «Estamos ante una de las joyas de la época», concluyó."

La calle sube ligeramente hacia el arco-puente y, de allí, seguirá en suave cuesta por La Campa hasta la calle Ondinas, salida ya del casco urbano salense

En estas casas de la derecha y justo en la esquina con la calle Pinón de la Freita hay una concha de azulejo tan característica de la señalización del Camino de Santiago en Asturias. Dos populares establecimientos sacan aquí sus terrazas a la calle y plaza

El primero es el Bar La Luciana y, pegando con la torre, el Café Bar el Arco, así llamado por el arco del puente de la torre-palacio

"Torre y palacio se unen por un arco-puente que ostenta el escudo familiar y sirve de portada", explica el erudito historiador Luis Antonio Alías en su obra El Camino de Santiago en Asturias. Itinerarios. Por su parte, en la ficha correspondiente del IPAA dicen así:

"Figura ya en la concesión de la Carta Puebla a la villa de Salas fechada en 1277 la existencia de un castillo donado por la reina Urraca en el año 1120 al Conde Suero, por lo que se confirma la existencia de éste en el s. XII, periodo del que no se han conservado restos. El hecho de que aparezca en la documentación descrito como: “Salas de Nonaia et de Castello antiquo” hace pensar que su origen bien podría remontarse al periodo prerrománico S. X (J. Uría Ríu)."

Es decir, según unos estudiosos esta torre bajomedieval acaso no tendría precedentes en el lugar y, según otros, aquí habría ya una fortaleza altomedieval:

"Se trata de una construcción defensiva de planta cuadrada, con cuatro alturas que se remata en la parte alta de muros con cinco merlones en cada fachada y cuatro garitas en las esquinas. Se accede a su interior a través de un pasadizo que comunica la torre con el palacio inmediato (Palacio Valdés Salas), por medio de un puente elevado en forma de arco rebajado que conduce a la puerta situada en la fachada sur, a la altura el primer piso (como es habitual en este tipo de construcciones). Esta puerta en forma arco de medio punto realizada con amplio dovelaje, está protegida por un matacán situado en el eje del piso superior. El resto de vanos es escaso y se distribuyen arrítmicamente en los muros abriéndose al exterior en forma de saeteras a excepción de uno de mayor flecha y luz en el primer piso que en su interior está flanqueado por cortejadoras. Los pisos interiores se comunican por medio de una escalera de caracol y están cubiertos con bóvedas de medio cañón. Tiene terraza superior cubierta con mampostería a dos aguas. El aparejo empleado en toda la fábrica es mampostería de piedra caliza con hiladas de sillarejo y utilización de sillares bien escuadrados como refuerzo en recercos de vanos y cadenas de esquina. Los antepechos del pasadizo de acceso a la torre muestran dos escudos con las armas de los Valdés, al este y Valdés Salas, Osorio Acevedo y Llano al oeste. La fábrica actual es de finales del XIV o principios del XV (J. Uría, M. Zarracina y A. Fernández) mientras que para F. Caso de finales del XV. Fue Declarada Monumento Histórico Artístico por Decreto de de 5 de septiembre de 1958 ( B.O.E., 1 de octubre, nº 235). El 13 de diciembre de 1959 se derrumbó la mitad de su alzado en su cara norte. En 1960 comienza su restauración dirigida por el arquitecto Luis Menéndez Pidal."

Un momento tremendamente simbólico pasar al pie de estas históricas piedras. Caminar bajo la majestuosa Torre de Salas o Torre de la Villa es una experiencia inolvidable en el Camino Primitivo para los peregrinos amantes de las viejas piedras y de los lugares por los que pasan con su historia e idiosincrasia

Como leemos en el Diccionario geográfico de Asturias. Ciudades, Villas y Pueblos, "Desde esos siglos medievales Salas ocupa un lugar central como puerta de las Asturias occidentales por su situación en el camino francés o de Santiago", y aquel viejo castillo que algunos suponen anterior a esta torre "sería el núcleo matriz en torno al cual se organizaría la "puebla" de Salas, cuyo otorgamiento se fecha en torno a 1270". Solo siete años después, en 1277, "Salas aparece formando parte de una hermandad constituida por varias pueblas del occidente astur, reunidas en La Espina, uno de cuyos objetivos era el mantenimiento del orden público."

Pasamos entonces bajo el túnel, admirando su heráldica de los Valdés-Salas y salimos, al otro lado, a la Plaza la Campa, por donde como hemos dicho sigue el Camino

Nada más pasar admiramos otra de las fachadas de la Torre de Salas. "que hace inconfundible la silueta de la villa", explican en la Gran Enciclopedia Asturiana, añadiendo que "se levantó durante la alta Edad Media, o antes, y es característica de la época de dominio señorial". Como vemos, su antigüedad varía según las fuentes. En la web del Ayuntamiento de Salas comentan que "es del s. XIV, de tres plantas, en su sótano estaban las mazmorras, los pisos están conectados por una escalera de caracol y desde la azotea se divisan algunas de las mejores vistas de la villa."

El cronista Luis Iglesias Rodríguez, o Luis de Salas, citaba al epigrafista Ciriaco Miguel Vigil en su artículo El Palacio y la Torre de Salas y, además de afirmar que "El castillo ya era antiguo en el siglo XI", apuntaba que podía ser de origen romano:

"En el siglo XII —el 27 de abril de 1120, por si los curiosos quieren una fecha más concreta— la reina doña Urraca donó a los condes Suario y Enderquina. restauradores del monasterio de Comellana, la villa de Salas de Nonaia y su castello antiguo. Si el castillo era antiguo en el afto 1120, no será muy aventurado suponer que ya estaba en pie en los primeros tiempos de expansión de la reconquista, por lo menos en el siglo X.

Es absolutamente seguro que la actual «torre cuadrada de la villa de Salas», que don Ciríaco Miguel Vigil calificaba en el siglo pasado como correspondiente a la «época del feudalismo», sea la descendiente bajomedieval de aquel castello antiguo, que a su ver descendía de una torre de vigilancia romana...Siguiendo al citado don Ciriaco, la actual torre cuadrada, «de cantería labrada toscamente... con sótano, cuatro pisos embovedados y azotea circundada de almenas, con dos cubos en los ángulos». debió ser incorporada, con su casa-palacio, a la familia Valdés-Salas probablemente en el siglo XV o XVI. Desde esa época, la casa-palacio fue comunicada al castillo por medio de un arco que atraviesa la calle, y cuya entrada estaba defendida antiguamente por un rastrillo levadizo. Hoy, el bloque de torreón y casa palacio constituye un maravilloso conjunto monumental el mejor adorno de la villa de Salas, y probablemente el edificio civil de la baja edad media mejor conservado de toda la provincia, aparte de ser, muy probablemente, el lugar en que vino al mundo el arzobispo Valdés, gran inquisidor. regente del reino... y fundador de la Universidad de Oviedo (...)

No sería nada extraño que los cimientos de la torre actual —del siglo quince— fuesen mucho más antiguos. Por lo menos, de aquel castello antiguo que ya debía alzarse allí altivamente en el siglo XI, e incluso anteriores. Ignoro si, cuando se realizaron las obras de restauración. la torre, hace algunos, años, se aprovechó aquella ocasión única para efectuar no ya unas excavaciones arqueológicas, sino unas simples calicatas de comprobación... Es de temer que no. ya que quien se encargó de las obras jamás antes se había preocupado de buscar los vestigios arqueológicos de las obras que restauraba —cosa, por Otra parte, normal, puesto que no era arqueólogo. sino arquitecto—. Es una lástima no haber hurgado un poco en el pasado de la torre del castillo de Salas, pero, en todo caso, siempre es de agradecer que no se le haya dejado derrumbada y abandonada a su suerte el día que se vino abajo, como se hizo con tantos otros monumentos."

Atrás ha quedado pues La Colegiata, a la que también describe el cronista, firmando como Luis de Salas, esgrimiendo que habría sido en realidad fundada por los padres de Fernando Valdés-Salas, acaso incluso sobre un santuario anterior

"A este conjunto habría que sumar la colegiata. actual Iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Salas, reconstruida en el siglo XVI por don Iván v doña Mencía de Valdés. Pero ¿reconstruida sobre qué? No parece descabellado suponer que sobre los restos de otra iglesia anterior y quizá coetánea de la añeja torre militar..."

Nada más pasar bajo el arco del puente, tenemos también la portada principal al Palacio de los Valdés Salas, que se restauró como dijimos en 1986 para casa de cultura, restaurante, hotel y oficina de turismo. Esta es su fachada principal, flanqueada por dos torres de tres pisos y un cuerpo intermedio mas

bajo, donde se encuentra la puerta principal de la casona, con su arco de medio punto. Observemos las saeteras del piso bajo, no dispuestas linealmente. Escribía también de esta fachada Luis de Salas en 1976, cuando aún no se había rehabilitado el conjunto:

"Su fachada principal es simétrica. con dos torres cúbicas en ambos extremos, y una sencilla puerta de medio punto, como acceso, en el cuerpo central. Pese a los muchos años de abandono. no ha sufrido grandes mutilaciones y aún sería posible una restauración a fondo que lo dejaría en su estado original sin excesivas complicaciones."

En cuanto a la estructura de todas estas construcciones Luis de Salas la pone en relación con el trazado de este y otros antiquísimos caminos:

"Todo este conjunto forma una planta completamente irregular, ceñida a las viejas calles y plazas de la villa, que se ajustan a lo que antiguamente serían calzadas militares y viejos caminos de paso al occidente, ya que Salas es el centro estratégico de paso entre Oviedo y Galicia. llave de puerto de La Espina por una parte, y del valle del Narcea por otra."

La Campa es hoy en día una hermosa plaza con calle empedrada que sube en una suave rampa hacia la calle Ondinas, por donde sigue el Camino

Y, en la fila de casas que cierran La Campa a la izquierda tenemos la celebérriba Casa Pachón, auténtica institución gastronómica asturiana y, muy especialmente del Camino Primitivo

Casa Pachón fue fundada en 1946 por María y Cesáreo, ella del cercano pueblo de La Borra y él de Ardesaldo, ambos en el concejo de Salas, ella de Cá Teófilo'l de La Borra y él de Ca'l Pachón de Ardesaldo, siendo esta la razón de ponerle al negocio el nombre de Casa Pachón

Como toda la gente de los pueblos, bajaban los martes al mercáu de Salas, que además tenía importantes ferionas ganaderas en abril y octubre. Era tal la afluencia que decidieron comprar lo que entonces había aquí, una cabana, casi al pie del Castillo de Salas, la arreglaron un poco y empezaron a hacer comidas para servirlas los días de mercado. Por entonces, esta parte de Salas, La Campa, era eso, una campa por donde pasaba el viejo Camín Real, por entonces un caleyón, una calleja en las afueras, donde había también hórreos

En un principio, bajaban ya el lunes para preparar las comidas, el martes atendían el negocio, sirviéndolas y despachando y luego volvían al pueblo, esto es, solamente abrían los martes. Por entonces se servía casi únicamente arroz guisado y garbanzos (aún no se estilaban otras cosas, ni siquiera postres todavía). Hoy hay muchas más delicias pero el pote de garbanzos de Casa Pachón sigue siendo bocato di cardinale

Con el tiempo, viendo que tenían gente, pues la vecindad de todo el concejo bajaba a Salas cualquier día para realizar gestiones en su capital, o compras, o cuando se inauguró el cine, decidieron abrir a diario. Al principio bajaban y subía todos los días desde el pueblo pero al final decidieron asentarse en Salas a vivir