|

| Santuyano o San Julián de los Prados |

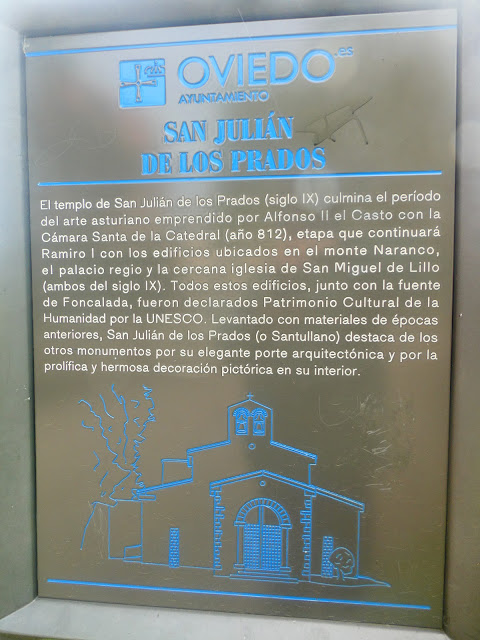

No al paso mismo del Camino de Santiago, pero sí cerca de él, a unos 600 metros de la Avenida de Pumarín, por donde discurre el Camino del Norte, la iglesia ovetense de Santuyano, Santullano o San Julián de los Prados es un tesoro histórico y artístico del Arte Asturiano en un momento clave, el reinado de Alfonso II El Casto, quien hizo de la población de Ouetao, en lo alto de una colina ancestral encrucijada de caminos, su flamante capital, iniciando una serie de construcciones no solamente en su enclave sino también en sus accesos, tal que aquí, en Santuyano, vía a Lucus-Asturum y a la costa de Noega.

|

| La iglesia y al fondo, las torres de la catedral de San Salvador, de San Pelayo y de San Vicente |

Se ha comparado asimismo con el arte bizantino, lombardo y carolingio y también se ha dicho que nació directamente de los modelos romanos construidos en Asturias en siglos anteriores, llegando incluso a ser reaprovechados algunos de sus elementos. El debate es permanente en torno a esta cuestión

La planta basilical es de tres naves, una grande en el medio y otras dos laterales. Se accede a su interior por portada de arco de medio punto entrando primeramente a un vestíbulo y luego de frente se va a la cabecera de los altares por la nave central, separada de las de los lados por sendas filas de arcos. Dispone de tejado a dos aguas con madera de roble exceptuando la cabecera, con ábsides de bóveda de cañón. Esta cabecera es tripartita. Tiene también sacristías laterales

Sobre el altar presenta el misterioso habitáculo cerrado, abierto únicamente al exterior por la característica ventana trífora del Arte Asturiano, tan usual en estas construcciones del prerrománico astur

La razón de ser y función de este espacio es objeto de conjeturas. Su suelo no es del todo llano sino, como la bóveda, ligeramente curvado y tiene salida de aguas de lluvia

|

| Santuyano desde la calle Gascona (cruce con Víctor Chávarri), Camino Norte |

|

| Santuyano (abajo al fondo), desde la calle Manuel García Conde (Camino Primitivo) |

«La seguridad que había en el país, libre de todo temor a nuevas invasiones, y el estado floreciente de la Monarquía, hacían necesaria la creación de una capital que fuera a la vez centro del poder civil y religioso de la nación. Considerábase Alfonso sucesor de los Wambas y Recesvintos, y así como Toledo había sido cabeza de la España visigoda, tuvo la pretensión de que le substituyera Oviedo, según dice en el discurso que pronunció ante los Padres del primer Concilio Ovetense, consignado en sus controvertidas actas. Fundada Oviedo en una época en que el sentimiento religioso estaba fuertemente excitado por la lucha con los árabes, casi todos los monumentos erigidos por Alfonso el Casto fueron iglesias, monasterios y establecimientos piadosos; así es que desde el primer momento adquirió un carácter esencialmente levítico.»

"La iglesia de San Julián de los Prados fue construida a fundamentis durante el período monárquico de Alfonso II (791-842), en fecha no precisada con rigor por las crónicas altomedievales de la monarquía asturiana. No obstante, su fecha de edificación estaría comprendida entre 812 y 842. Avala esta tesis la donación testamentaria, Testamentum Eclasiae Sancti Salvatoris (Testamentum Regis Adefonsi), que, el 16 de noviembre del año 812, Alfonso II realiza, ante cinco obispos y varios testigos, a favor de la iglesia de San Salvador y en la actual no se menciona a la iglesia de San Julián, por lo que se suele deducir que su construcción es posterior a esta fecha y y anterior a la de la muerte de Alfonso II en 842"

"Dicha iluminación consiste en 24 lámparas de halogenuros metálicos que preservan el color natural de la piedra, colocados a escasa altura y ocultos en la vegetación del entorno, junto a un sistema más tenue que ilumina el campanario y las ventanas laterales del templo."

"Fundó asimismo este Religioso Príncipe la iglesia de San Iuliano cerca de la ciudad de Oviedo, que corruptamente llaman Santullano, cuya obra alaban con mucho encarecimiento los Autores, aún en nuestros tiempos permanece de la manera que el Rey la dexó; y es grande de cruzero, y Capillas, y tiene una maravillosa proporción, y correspondencia en el ventanaje, y correspondencia en el ventanaje, y en otras partes tiene mucho de Arquitecturas Romanas, y como Morales considera, sin duda alguna que estas obras, que llamaron Fioda, como arriba hemos visto, era muy gran Arquitecto, pues no ay obra de las de por aquel tiempo en cuyo ornato no se muestre algún notable primor, sin la perfecta proporción que todos tienen."

"Figura ligada al arte prerrománico, que desarrolló su obra en Asturias durante la primera mitad del siglo ix. No se tienen datos documentales acerca de su vida ni de su origen, aunque por su nombre, acaso derivado de Teudis, cabe deducir que era de ascendencia germánica. Sí se sabe que trabajó como arquitecto para el rey Alfonso II el Casto (791-842), puesto que su firma figura en el testamento otorgado por este Monarca en el año 812, ocupando el penúltimo lugar, al lado de la del propio Rey, cinco obispos, siete monjes y abades y treinta y cuatro testigos, seguramente nobles. Como maestro de las obras reales, habría sido el artífice del programa de urbanización y embellecimiento de Oviedo, constituida en la nueva capital del Reino, y el autor de la Basílica del Salvador, hoy desaparecida, y las iglesias de San Tirso, de la que sólo se conserva la cabecera, y San Julián de los Prados.

Con Tioda, el prerrománico asturiano fija los postulados arquitectónicos y las características del estilo, que habrían de consolidarse en las dos etapas posteriores.

No existe constancia de que haya intervenido en los edificios del monte Naranco, en las afueras de la ciudad, levantados durante el reinado de Ramiro I (842-850), aunque el hecho de que las claves de los arcos del palacio, hoy iglesia, de Santa María tengan forma de T ha dado pie a pensar, sin mucho fundamento, que podría tratarse de su firma.

En 1970 se acomete una nueva restauración y se consolidan muros y revocos al comenzar las otras de la autopista. Luego sus pinturas se restauran en los periodos 1972-74 y 1979-84

"En las inmediaciones de un cruce de vías romanas de comunicación (la principal de las cuales, parece, conducía a la ya entonces histórica, Lucus Asturum, hoy, Lugo de Llanera), alejado y en contraste con el abigarrado agrupamiento de palacios, edificios e iglesia del solar intra muros de la ciudad regia, a una distancia aproximada de 800 m, levantó el rey casto altar para la memoria de dos santos, Julián y Basilisa, que unieron a su condición de mártires su propia, más casta, condición matrimonial. Pero no deberíamos pensar por ello que aquel rey de hace 1.002 años se ungió con sus potestades al modo de los más antiguos reyes de Israel, sólo tuviera al quite de sus aficiones espirituales una devoción profunda o el santo recuerdo del altar que a tales ya dedicara su padre, Fruela I, en la basílica de San Salvador (destruida por las consecutivas aceifas que un emir cordobés, Hixem I, envió a tierras gallegas y cristianas en 794-795). No deberíamos, a riesgo de no querer pensar más que en devociones así, o en recuerdos escolares.Fue el casto rey Alfonso II primero, de los reyes astures, en inaugurar la costumbre de edificar segundas residencias desde las que contemplar la hierápolis que acrecentaban su prestigio y en la que una nueva Toledo, lejos de dominaciones herejes (estaba, de aquella, el obispo de Toledo, Elipando, descubriendo que Jesucristo era hijo "adoptivo" de Dios, para escándalo de Beato de Liébana, los obispos francos de Carlomagno y hasta el mismo Papa) o musulmanas que, sin remedio, cualquier horizonte posible contaminaban, gustaban ver. La iglesia de Santullano formaba parte de uno de esos conjuntos palaciales que luego se repetirían, dedicados a la contemplación, al descanso y al placer; y a las íntimas, y suponemos, satisfactorias relaciones que entre dichas actividades, entonces como ahora, se establecían. Del resto de edificaciones del conjunto no queda nada, salvo referencias o hipótesis más o menos eruditas; y quizás, también, la prosaica idea, que ha llegado hasta nuestros días, de que toda urbanización periférica acaba por ser fagocitada y a la vera de una autopista (insistamos en ello: hoy como ayer) instalada."

"Iglesia basilical de grandes dimensiones, situada extramuros de la "civitas episcopal". Fundada por Alfonso II, se encontraba terminada hacia 812, fecha en la que este monarca donó a la catedral de San Salvador el conjunto de los edificios construidos en Oviedo. Se encontraba asociada con el palacio real de Alfonso II, el cual, según las crónicas de la monarquía asturiana, se encontraba a unos 180 m de esta iglesia."

Y, además y en su mismo parecer, habría sido hecha por el mismo taller que los monumentos en ella sí mencionados, más relacionados con corrientes constructivas orientales, lombardas o bizantinas, que con modelos romanos:

"La iglesia de los Santos Mártires Julián y Basilisa fue erigida en fecha desconocida del reinado de Alfonso II, pero plausiblemente estaba terminada y en funcionamiento para el 16 de noviembre de 812, cuando Alfonso II hace donación solemne de la colina Ouetdao y sus edificios a la catedral de Oviedo y a su obispo Adaulfo; donde, además de citar las advocaciones urbanas que dedica, y dona, también nombra el templo que ahora nos ocupa, quizá para evocar la restauración del santuario otrora dedicado por su padre, y ahora restaurado por él."

Siendo, con probabilidad, edificado dicho templo con cierta coetaneidad con la obra del conjunto episcopal de Oviedo, cobra fuerza la hipótesis, de que de su obra se ocupara el mismo taller. En efecto, se detecta en la iglesia de Santullano la utilización de la misma unidad de medida que hemos detectado en los templos del conjunto episcopal: con seguridad en San Tirso, Santa María, y San Juan Bautista, y, aunque se trata de una hipótesis- en San Salvador, por su probable unidad orgánica con la torre de San Miguel, donde sí se detecta, así como -extramuros, y en relación con santullano y los palacios reales- en la fuente de Foncalada. Se trata del "pie dórico" (entre 0.324 y 0.326 m), estudiado por Wilhem Dörpfeld en Olimpia y en el Partenón de Atenas, y que pudo llegar a Asturias de la mano de talleres itinerantes procedentes de las provincias del Imperio de Oriente, laborantes para los poderes visigodos, francos o lombardos, de modo que su arraigada tradición permaneciera vigente aún a inicios del s. IX (lo cual, desde luego, es mucho más probable que el hecho de que lo hicieran talleres vinculados a la tradición romana clásica)."

"A la iglesia se accede por un vestíbulo, espacio reducido en cuyo sector occidental se abre un arco con aparejo de ladrillo, el cual descansa sobre monolíticas jambas, de pulida superficie, rematadas en impostas de rollo"

"Al exterior, la iglesia de Santullano descubre, igualmente, la técnica constructiva empleada por la ejecución de sus paramentos. Así, el aparejo de sus muros está conformado por sillarejo. Donde más se cuida la fábrica del edificio eclesial es en las esquinas, formadas por grandes sillares encuadrados colocados a soga y tizón, o en los contrafuertes."

"Santullano fue construida fuera del núcleo fundacional de Oviedo. Hoy, el crecimiento de la ciudad hacia el Norte, ha rodeado este templo enclavado en lo que tuvo que ser un delicioso valle de La Vega. Levantada en un nudo de comunicaciones de origen romano, se encuentra a unos 800 metros del paño de la muralla ovetense y formaba parte de un conjunto arquitectónico, quizá con palacio y baños, que ha desaparecido. Los restos de este legado de Alfonso II, aún sin excavar, podrían encontrarse bajo las instalaciones de la cercana Fábrica de Armas.

Santullano ha llegado a nuestros días tras un viaje de 1.200 años y, desde el exterior, sorprende por sus notables dimensiones (33 metros de largo por 29 de ancho) y por el delicado equilibrio de volúmenes, algo que caracteriza a todos los edificios del Prerrománico Asturiano "

"Aún cuando se carece de fuentes históricas que permitan establecer conclusiones definitivas, se admite como primeros pobladores de Oviedo, en el año 761, a los monjes benedictinos Fromistano y su sobrino Máximo, quienes, en unión de otros clérigos y siervos, construyeron su morada en la lugar de Ovetao, limpiaron y allanaron el terreno para ponerlo en cultivo y levantaron un monasterio con su iglesia dedicada a San Vicente, levita y mártir, de cuyas reliquias eran portadores. "Oviedo debe precisamente su existencia -escribe Señas Encinas- a uno de tantísimos casos de colonización como antes se daban, ya que comenzó siendo una simple colonia agrícola de carácter monástico." El rey Fruela I mandó edificar cerca del monasterio una iglesia dedicada al Salvador y es posible que hubiera vivido algún tiempo en Oviedo, y que aquí hubiese nacido su hijo Alfonso, que llegaría a reinar con el nombre de Alfonso II El Casto. "Fruela -dice Uría Ríu- debió de pensar en la conveniencia de establecer algún baluarte o puesto defensivo de vigilancia que sustituyese temporalmente la capitalidad de Cangas de Onís. Este puesto lo estableció en en la parte nordeste de la colina denominada Ovetao." Según este autor, Fruela habría elegido el lugar citado por su situación estratégica desde el punto de vista militar, en la intersección de una vía natural de comunicación N.-S. y otra E.-O,, que existían ya en la época romana. Tales comunicaciones se hallaban situadas siguiendo dos rutas naturales, impuestas por la configuración del relieve terrestres desde tiempos muy antiguos. Una, que iría del oriente al occidente de la provincia, en la mayor parte de su recorrido no muy interior, y otra que procedente de León llevaba a la costa cantábrica a través de la región central asturiana. De esta forma, Oviedo reúna las dos condiciones geográficas de los que Brunhes llama posiciones general y local, en relación con lo que debería ser un centro de resistencia frente a la invasión islámica en Asturias. El núcleo ovetense se hallaba situado muy lejos de la base de donde partían las expediciones militares musulmanas, Córdoba, a la vez que se encontraba protegido por una elevada cordillera y complicado sistema de valles y montañas, de tal manera que aunque los invasores franqueasen la cordillera principal y consiguiesen penetrar en el interior del país, se hacía muy difícil su circulación y movimientos, hallándose de continuo expuestos a ser atacados con ventaja desde posiciones para ellos muy poco accesibles. Además, la colina de Oviedo está también protegida por el S. y el SO. -las partes por las que el enemigo podrían atacar con preferencia- por los ríos Nalón y Nora, corrientes fluviales que constituían un obstáculo no despreciable..."

"En resumen y sin caer en un determinismo absoluto habida cuenta de que la voluntad humana es en último término quien decide, estas circunstancias explican favorablemente la elección de la capitalidad asturiana en la parte más llana de la colina ovetense. La iglesia de San Salvador fue destruida durante el reinado de Alfonso II El Casto por los musulmanes, en el año 794. Elevado al trono este monarca (791-842), decidió llevar la corte a Oviedo, lugar probable de su nacimiento, reconstruyendo la iglesia de San Salvador y los edificios que había erigido su padre Fruela. Decidió también fundar en la nueva capital un obispado. En los primeros años del reinado de Alfonso II, Oviedo sufrió las embestidas de las fuerzas musulmanas (794 y 795) enviadas por el piadoso emir Hixem I en incursiones que estudiaron Sánchez Albornoz y Uría Ríu; pero una vez que el peligro cedió, pudo el Rey consolidar Oviedo como corte continuadora de la visigoda. La iglesia de San Salvador, reedificada según se supone conforme a los planos de un arquitecto llamado Tioda, fue consagrada en el año 802 por los obispos de Iria, León, Salamanca, Orense y Calahorra y declarada probablemente metropolitana, jerarquía que mantuvo hasta 1105. Hacia 812 Oviedo, núcleo en el que se habían hecho nuevas edificaciones, aloja ya la Corte de Alfonso II. El rey Alfonso se inspiraba en el modelo visigótico toledano para sus realizaciones en el terreno material y espiritual, pues su proyecto era hacer de Oviedo una sede que continuara el esplendor visigóticos de la sede primada de Toledo, en poder de los musulmanes desde la invasión. Por falta de fuentes documentales no es posible conocer las instituciones visigodas restauradas en Oviedo por el rey, pero sí se sabe que en el Oviedo de Alfonso II vivían arquitectos, constructores, clérigos cultos que redactaban en latín clásico y orfebres capaces de realizar una obra como la Cruz de los Ángeles en el año 808, obra que demuestra la calidad y perfección de la orfebrería en aquel tiempo. Las edificaciones de tal época desaparecieron, quedando únicamente en nuestros días la iglesia de San Julián de los Prados, situada fuera del recinto murado de la ciudad de entonces, y la parte del ábside de la de San Tirso. Por lo que se refiere a las calles y plazas ovetenses durante el reinado del Rey Casto, eran las comprendidas en el pequeño recinto donde estaban enclavadas la iglesia de San Salvador, la Cámara Santa, el palacio, la iglesia de San Triso, la iglesia de Santa María y el convento de Sn Vicente. Cimadevilla y la iglesia de San Isidoro quedaban en las afueras, aunque pronto fueron uniéndose al primitivo centro, por nuevas rúas o la prolongación de las ya existentes."

Pasamos ahora al lado de la sacristía meridional, con cubierta a dos aguas, como es la tónica general en este templo

Aquí en su hastial sur se abrió una gran ventana de 4,25 m de altura por 2,25 m de ancho, la cual da luz natural al interior. La celosía, eso sí, es una recreación de las propias del Arte Asturiano, pues su original no se conserva

Las celosías difuminaban la luz entrante y, además de suavizarla, tendían a transmitir sensaciones de paz y recogimiento en los templos. Labradas en piedra, fueron el precedente de las vidrieras, de cristal, cuyo uso se generalizaría avanzando la Edad Media

A la derecha del camino, que es de tierra y piedra, en el borde que cae hacia el bulevar, vemos algunos de los focos de iluminación nocturna

"Así pues, interpretamos la iglesia de Santullano en función de la mencionada unidad metrológica como un edificio de planta rectangular, cercana al doble cuadrado, de 46 pies de anchura por 90 de longitud, a la que aplicamos una matriz modular par de 12 x 12 pies, que se sintetiza en una retícula de 4 módulos de anchura por 7,5 de longitud, con la particularidad de que, en anchura, se produce la intersección de las retículas correspondientes a ambas naves laterales con la nave central, en magnitud de 1 pie, cumpliéndose por tanto la dimensión propuesta en anchura (12 x 4 -2 = 46 pies). Este es un recurso que se observa en otros edificios: Nora, Tuñón, o Priesca, aunque no de modo tan regular, ya que en estos edificios lo que se detecta es una pérdida progresiva de anchura de los pies a la cabecera. Se trata, en nuestra opinión, de un recurso planificado, de modo que se obtiene una impresión de mayor esbeltez arquitectónica, a la par que, operativamente, se ahorran materiales."

"En cuanto a la distribución de la planta, partiendo de la retícula modular propuesta se puede establecer el dimensionado de los principales espacios del edificio mediante la triangulación completa de la planta y los espacios que la ordenan, utilizando para ello el "triángulo perfecto", o pitagórico (en adelante, TP), de proporciones 3-4-5, que en los respectivos espacios definidos en la planta toman los siguientes valores: TP de 34.5 x 46 x 57.5 pies, que define el cuerpo de naves; TP de 24 x 32 x 40 pies, que determina la nave central, compartiendo el eje de las respectivas arquerías de separación con las naves laterales con sendos TP de 12 x 16 x 20 pies definidores de las mismas; TP de 18 x 24 x 30 pies, definen la anchura del transepto; de nuevo, TP de 18 x 24 x 30 pies, delimitan el cuerpo absidal, donde los ábsides laterales se definen a través de TP de 13,3 x 18 x 22.5 pies. Junto con la proporción pitagórica 3-4-5, encontramos en la definición de la planta de Santullano la del triángulo de catetos iguales "l", e hipotenusa "l x √2", presente tanto en el pórtico de la iglesia: 16 pies de lado x 16√2 de diagonal; y en el santuario central del cuerpo absidal: 18 pies de lado x 18√2 de diagonal. La articulación de la comunicación de los espacios entre la nave central y las laterales se realiza a través de dos TP (15x20x25 pies), que dividen a ésta en dos partes iguales. En la más cercana a la entrada se ubica un anta y un tramo de arquería; en la inmediata al arco triunfal del transepto, 2 tramos de arco. Cada uno de los tramos de arco se configura mediante TP (9x12x15 pies), trazados a eje de cada uno de los pilares prismáticos que los apoyan."

"En 1912, hace justo un siglo, Fortunato Selgas realiza una profunda intervención en Santullano en la que descubre las pinturas interiores y las salva. La paradoja, detalla el historiador Lorenzo Arias, es que el gran benefactor del templo fue, también, el hombre que desprendió todo el revoque original del templo prerrománico, el mismo que el Principado estudia ahora recuperar para atajar los problemas de humedades que amenazan la decoración interior.

Selgas había llegado a la conclusión, errónea, de que las iglesias del Prerrománico asturiano no tenían ni estuco ni pintura en el exterior. La prueba es que el propio Arias descubrió debajo de los aleros de San Julián piezas que conservaban el estuco rojo original. Chus Puras ratificó después el hallazgo de Arias. A Santullano no sólo se le aplicó un estuco exterior original en el IX, en el mismo momento en que se pinta por dentro, sino que era también policromado. «Le daba más decoración y, además, permitía que la humedad no pasara», resume Arias, que destaca cómo en Asturias se conserva todavía la carga original, por ejemplo, en San Salvador de Priesca, del siglo X.

Aunque este historiador reconoce que la apariencia original de Santullano sería con revoque, tiene dudas sobre la pertinencia de la actuación, ya que, con la moda impuesta por Selgas, la estética del Prerrománico pasó a ser la de los muros sin carga. «Así que se puede decir que quitarle el sillarejo al Prerrománico es casi como quitarle el pecado a la tradición judeocristiana», bromea expresando sus dudas Lorenzo Arias.

Puras lo tiene claro. El restaurador fue, de hecho, el que urgía esta solución tras el estudio que hizo de las pinturas del templo en 1997. «Sin el revoque», razona ahora, «cualquier intervención sobre las pinturas está destinada a fracasar totalmente». «No soy partidario de los revestimientos transparentes», añade en referencia a la otra opción que sopesa el Principado, «porque no son inocuos y no son reversibles en su totalidad, lo que incumple una norma básica en restauración». Puras advierte de que el enfoscado, a diferencia de «chapuzas» como Abamia, hay que realizarlo «con material adecuado, procesos previos, un mortero hecho ex profeso y, por supuesto, lo tiene que realizar gente especializada».

En el lado opuesto, el medievalista y director del RIDEA Juan Ignacio Ruiz de la Peña asegura que no le gusta «absolutamente nada» esa solución, pero alerta contra una toma de decisión precipitada: «Optar por una solución sin un proceso de debate serio, largo y entre gente muy competente sería lamentable». Ruiz de la Peña reclama que para salvar Santullano se recurra «a los máximos especialistas del mundo, lo mismo que con un Goya, que no lo repara el primero que llega». «Santullano», concluye, «es un edificio único en el mundo. Por lo tanto, son edificios, construcciones, que desbordan ampliamente el ámbito de lo local. Y, de esta forma, las propuestas de soluciones para sus problemas tienen que desbordar también el ámbito local».

"Los expertos no se ponen de acuerdo sobre la bondad del revocado exterior de los muros de San Julián de los Prados para evitar las humedades y así poder restaurar las pinturas del interior del templo prerrománico asturiano. Hay quien esta en contra y pide un drenaje perimetral, quien no lo ve mal pero considera que el proyecto de pruebas puesto en marcha por el Principado es caro y excesivo y quien está totalmente a favor del revocado aunque comprende que se va a hacer complicado acostumbrarse al cambio de aspecto que provocará en el monumento.

Tres figuras relevantes en materia de tratamiento artístico y arquitectura, Lorenzo Arias, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo; Jesús Puras, restaurador avezado, y Marta Bada, arquitecta, son ejemplo de ello.

Todo ello tras desvelarse parte del estucado en pruebas que la Consejería de Cultura ha puesto en los muros exteriores de la iglesia para estudiar durante el próximo año el comportamiento de diferentes morteros de cara a un futuro revestimiento del templo que proteja los muros y las pinturas interiores, que sufren verdaderos problemas de humedad.

Todo ello con un presupuesto de 43.064 euros, con una primera fase en la que se realizarán los ensayos para evaluar el comportamiento de los materiales y las soluciones, que cubren un total de 14 metros cuadrados al sur del ábside, otros 14 al norte y 17 metros cuadrados al este. El periodo de evaluación de los materiales será de un año.

Diferentes capas

Según la Consejería de Cultura, para llevar a cabo «las obras de consolidación y consolidación de los morteros antiguos exteriores se están recuperando materiales y técnicas tradicionales, como la aplicación de cales aéreas en pasta, de mayor compatibilidad con los revestimientos existentes».

Lorenzo Arias, la opinión contraria al revocado, aseguró ayer sentirse «confundido» por la actuación de la Consejería de Cultura pues considera que el encalado de las paredes es algo accesorio» porque lo que «verdaderamente necesita el monumento es un drenaje perimetral como se hizo en San Miguel de Lillo donde se han restaurado las pinturas del interior del templo y no hay humedades».

Para el profesor, el asunto es «una cuestión compleja porque si encalamos Santullano y no se realiza un drenaje perimetral la humedad va a seguir apareciendo y subiendo».

Como profesor de Historia del Arte, Arias explicó que «esto es una cuestión práctica y estética, práctica porque se necesita el drenaje perimetral para evitar las humedades y estética porque las iglesias es verdad que han estado encaladas hasta Fortunato Selgas en 1912 sentó cátedra al decir que las paredes no estaban encaladas. Él marca ese principio y la restauración de las iglesias desde entonces pasa por el desencalado».

En un punto medio de la discusión se encuentra el restaurador Jesús Puras: «Veo bien que se revoquen las paredes pero es ridículo y excesivo ese presupuesto y las zonas de pruebas son demasiado grandes porque puedes hacer las mismas pruebas como mucha menos pared revocada». «Creo que ha habido ausencia de metodología de estudio y análisis hasta donde yo se del proyecto», añadió.

La arquitecta, Marta Bada, tiene clara la bondad del proyecto de Cultura. «Desde el punto de vista constructivo es adecuado para los muros y para proteger las pinturas de la humedad y además se recuperará la imagen primigenia de los templos protegidos por la cal», explicó. Pero añadió: «Va a costar ver los monumentos sin la piedra vista porque nadie vivo los ha visto nunca así».

"Muros ciegos sujetos por bajos contrafuertes, ventanas que obligan al aire luminoso y libre a pagar la entrada de una celosía de estuco si quería introducirse y ser luz en las tribunas interiores asignadas por el arquitecto, proporciones estáticas y sólidas que recortan un pedazo de mundo para que sea distinto... pero no tanto como para olvidar que en todo eso, ocultado, tamizado y recortado, se repite otra vez la misma historia: guarda el espacio interior un lugar para nuevos secretos, una cámara oculta e inaccesible desde ahí, pero que se aprecia desde el exterior, observando el frontal de la cabecera, en la parte superior del ábside central, una pequeña ventana de tres arcos, el ajimez, que solo ilumina -para qué, para quién- el musgo que pervive en toda la oscuridad".

"Las ventanas son celosías cortadas en bloques de piedra dejando filtrar la luz. Facilitan la luminosidad, impiden el acceso y dan sensación de recogimiento y unidad al edificio."

"Aísla el sacro lugar donde Dios soñaría si lo hiciese, el que los fieles llenan de sueños rezados, el que los reyes ponen como mejor mundo soñado; de todo, es cierto, pero más que de todo, de una naturaleza, omniabarcante entonces, que miraba de reojo los pequeños gérmenes regios que de aquella cercana colina en que se levantaba Oviedo, irradiaban. Y señala, con la irrupción en sus naves de un crucero perpendicular a las naves, elevado como ninguna otra parte de la iglesia, el orden de la vanidad en que se iba levantando la monarquía teocrática astur..."

Se repite la estructura de ménsulas en los alerones del tejado, tal y como las vimos en la zona meridional, con las de los extremos de los salientes redondeadas y con filigranas en forma de estrías verticales. Observemos la diferencia de tamaño de los contrafuertes, el que limita con el transepto más alto

Las demás ménsulas son de madera, más arriba las celosías de la nave central, tres a cada lado, son reconstruidas con la restauración de 1912-1915

Seguimos caminando junto al muro norte de la nave septentrional o nave del evangelio, viendo otro de sus contrafuertes

Aquí está el otro de los accesos al santuario, el ahora empleado para realizar las visitas al interior, con su arco de medio punto

"El edificio está rematado con una pequeña espadaña con dos sólidas campanas que hasta fechas recientes demostraban su capacidad de convocatoria (recordemos que suele decirse que la «espadaña» es el pariente pobre de los «campanarios» aunque su misión de llamar a los fieles a los oficios religiosos o en casos de calamidad pública, la cumplen fielmente ambos)"

De sus campanas sabemos por la web Campaners que la menor fue fundida en 1836 y su diámetro es de 69 centímetros, su peso es de unos 190 kilos, existiendo en ella la inscripción JHS MARIA Y JOSE SANTA BARBARA ORAPRONOBIS: M: AÑO DE 1836, según datos de la ficha elaborada por quien fuera cronista oficial de Asturias Joaquín Manzanares Rodríguez-Mir. Desconocemos los datos de la otra campana

Esta es la portada con su "arco con aparejo de ladrillo, el cual descansa sobre monolíticas jambas, de pulida superficie, rematadas en impostas de rollo", como nos explica Lorenzo Arias en Prerrománico Asturiano. El Arte de la Monarquía Asturiana

"La iglesia de Santullano no conserva la cubierta primitiva, a dos vertientes, de madera en su totalidad. Aún así es la única iglesia de la arquitectura prerrománica asturiana que todavía mantiene restos de los diversos elementos de la estructura leñosa de su techumbre; el resto de las iglesias asturianas ha perdido, desafortunadamente, su cubierta original. La techumbre está ejecutada con madera de roble y posee una variada decoración geométrica, dibujada en los tirantes y en otros elementos de la madera de la techumbre, tal como los dibujos ajedrezados, trazos sinuosos, temas de círculos entrelazados..."

"El templo mantiene una planta con la estructura basilical predominante en la tipología de las iglesias prerrománicas asturianas, es decir, nave de 10,30 m de longitud y 7 m de ancho, separadas de las naves laterales norte y sur por sendas arquerías de arcos de medio punto, apoyados en capiteles imposta, que, en número de tres, descansan en pilares de sección cuadrada. Al este se abre un arco toral, umbral de acceso al crucero, ámbito que no encontramos en la distribución espacial del resto de las iglesias asturianas conservadas, si exceptuamos la iglesia de Santa María de Bendones. Dicho crucero tiene 7 m de largo por 14 m de ancho y una altura de cerca de 11 m; configura un espacio litúrgico que precede al testero tripartito que remata el edificio. Al ábside principal se le anexan dos capillas situadas a mediodía y a septentrión."

"Respecto al pavimento, originariamente estaría compuesto por el tradicional opus signum, comín a todas las iglesias asturianas, hecho a base de polvo de ladrillo y de diversos trozos de tejas y de piedras, mezclados con cal, que proporcionaba un característico firme irregular e impermeable."

"La triple arquería se encuentra apoyada en sobrios pilares, los cuales están formados por sillares pequeños bien labrados, recubiertos, en la actualidad, por una capa de estuco tal y como estarían originalmente. Destaquemos cómo, en la arquitectura alfonsí, se inicia lo que, posteriormente, se convertirá en regla constructiva en el resto de las iglesias asturianas: el uso del pilar conllevará la aparición de la imposta en sustitución del capitel, el cual queda relegado para otras partes del espacio eclesial, como los arquerías murales del ábside central. La triple arquería conserva arcos de medio punto, con dovelaje de ladrillo, apoyando las pilastras en basas molduradas de similares características que las impostas. Todas estas peculiaridades no tienen precedentes directos en la construcción visigoda, tal como ésta se nos ha conservado; por consiguiente, se hace preciso extender la búsqueda a la arquitectura romana. Así, el arco de medio punto rompe con la tradición visigoda del arco de herradura con dovelas de piedra."

"El libro supuso todo un salto cualitativo en la profundización del estudio iconográfico de las pinturas murales de las iglesias prerrománicas asturianas, así como en la descripción y análisis tipológico y artístico de sus motivos decorativos. El trabajo fue enriquecido con la reproducción gráfica del estado actual de las pinturas murales, así como con reconstituciones de su estado ideal"

"En la práctica totalidad de la decoración pictórica conservada in situ en la iglesia de San Julián de los Prados, se ha empleado la técnica de pintura al fresco. Se aprecia notablemente, y en un perfecto estado de conservación original, la existencia de un trazado previo de dibujo basado en un sencilla, pero útil y eficaz, técnica de incisiones. Las líneas eran grabadas con un punzón sobre la última capa del enlucido aún tierno y con posterioridad al repaso con la llana, que proporcionaba una superficie adecuadamente lisa. Las líneas grabadas por este procedimiento configuran la composición del motivo "ideado" por el autor del programa y ejecutado por el artista o artesano al "tamaño real". El artista debía pintar con los colores preparados siguiendo estas líneas preliminares con las cuales se definirían tanto el contorno de los objetos como las zonas de separación de superficies, o masas concretas de color. Este procedimiento era conocido y plenamente vigente en el mundo helenístico, básicamente en el trazado de motivos geométricos, extendiéndose a Roma a partir del tercer estilo pompeyano, aplicándose a múltiples y variados motivos decorativos.A continuación, el artista debía iniciar inmediatamente el desleimiento de los colores en agua y proceder a su aplicación inmediata sobre el enlucido aún húmedo para que la pigmentación de los colores quedara embebida en el conjunto del revestimiento, formando, así, una película de carbonato cálcico que uniría homogéneamente los colores a la pared. Es sabido que la mayor dificultad de la técnica al fresco se encuentra, precisamente, en la rapidez con la que debe ser aplicado el color. El artista, al recurrir a esta técnica, disponía de escaso tiempo para llevar a término su trabajo, por lo que debía poseer una profunda experiencia de los procedimientos técnicos a emplear. El fraguado del enlucido es muy rápido; al disminuir la humedad de la pared, los colores no pueden ser aplicados en un espacio dilatado de tiempo. Cualquier corrección pictórica que se pretendiera introducir durante el proceso de trabajo, resultaría, pues, arriesgada, provocando en muchos casos la sustitución total de la capa de enlucido afectada.El número de capas de enlucido empleadas por el taller de Alfonso II se ha reducido en número y espesor. Esta variación es coincidente con la disminución progresiva que se experimenta ya en el arte paleocristiano, siendo éstas menores, en número, que en la pintura romana. Asimismo, en Bizancio, la capa preparatoria, o trullisatio, tiene mayor espesor, pero también el números de las mismas es menor. No se ha registrado, en ningún momento, el tipo de revestimiento descrito y recomendado por Virtubrio en su libro De Architectura y cuya composición estaría integrada por tres capas de arenado encima de la trullisatio y otras tres de estuco, siendo la última capa, muy fina, sometida a un tratamiento, sometida a un tratamiento de pulido (De Architectura, Libro VII, Capítulo III). En la iglesia de Santullano esta primera capa, variable entre 2'5 cm y 3 cm de espesor, llamada intonaco, se extendió una capa de 0'5 cm a 1 cm, aproximadamente, de espesor, llamada intonaco, compuesta de arena muy fina y polvos de mármol y cal en proporciones iguales. Sobre ella se aplicaron, ya definitivamente, los colores desleídos en agua."

"El primer tramo es el más austero de todos y está compuesto por un zócalo a nivel de piso, que es una franja de dibujos geométricos que llega hasta la altura de los pilares y que se extiende por todo el templo menos en los ábsides. Su revestimiento pictórico se encuentra en muy precario estado de conservación, a excepción de los restos de las paredes norte y sur del transepto. Este soporte imita un revestimiento de fábrica en el que se reproducen incrustaciones de mármol o crustae policromadas, decoraciones de rectángulos alternando con bandas y meandros de color rojo y negro, así como cuadrados con un perfil rojo. Alternativamente, se aprecian fajas alargadas en color amarillo oro. Encima del zócalo hay una imitación de cornisa con módulos y sobre ella réplicas de revestimientos de mármoles, que sólo se encuentran en las naves laterales.

Los pilares de las arquerías de la nave central estarían integrados en este primer nivel, igualmente estucados y revestidos con una decoración pictórica que se ha perdido en su totalidad. Las pilastras correspondientes al transepto, en el sector de la cabecera tripartita, conservan una gran riqueza decorativa. Están realizadas a base de imitaciones de mármol, con estriado en color rojo, y se encuentran adornadas con pinturas que simulan acanaladuras, así como de imitaciones de columnas. Respecto a la arquería, en la totalidad de las roscas de sus arcos se han dispuesto medallones o círculos enfilados y en cada arranque de los intradoses se ven vasos de cuenca gallonada, cráteras o jarrones de los que arrancan tiras vegetales, haces de hojas dispuestas en espiga, de variados y ricos colores, que se unen en las claves de los arcos. Decoración común en todo el templo. En las enjutas de los arcos, al modo clásico, también se dispusieron medallones."

"El primer tramo es el más austero de todos; está compuesto por un zócalo a nivel de piso, con su revestimiento pictórico en muy precario estado de conservación, a excepción de los restos de las paredes norte y sur del transepto. Este soporte reproduce imitaciones de revestimiento marmóreo o crustae policromadas, decoraciones de rectángulos alternando con bandas y meandros de color rojo y negro, así como cuadrados con un perfil rojo. Alternativamente se aprecian fajas alargadas en color amarillo oro. Los pilares de las arquerías de la nave central están integrados en este primer nivel, igualmente estucados y revestidos con una decoración pictórica que se ha perdido en su totalidad"

"El tercer tramo, o la zona superior, las ventanas alternan con los rectángulos pintados, contiene representaciones arquitectónicas de palacios y cuadros con cortinajes, las cuales se repiten de forma alternativa. En unos, en su zona central a modo de patio, se ha situado un estilizado árbol y, en la parte superior, un vaso del que surge una guirnalda con flores. En su parte central, la estructura está rematada con un frontón, y a ambos lados, se encuentran sendos huecos alargados con cortinajes recogidos hacia un lateral. En conjunto queda flanqueado por columnas con capiteles corintios. Otro tipo de representación palaciega está enmarcado por sendas columnas sobre las que se asienta un frontón, estando dos de sus columnas centrales rematadas por un arco de medio punto. Otra de las edificaciones está flanqueada por columnas con capiteles de tradición corintia y rematada por un entablamento superior y un frontón, el cual encierra una ventana con un arco de medio punto. Prácticamente, el sector central del marco está cubierto por el despliegue de una cortina de color amarillo oro; a ambos extremos de la misma, y entre las columnas, se encuentran sendos jarrones de cuello delgado. De ambos, surgen plantas con esquematizadas hojas de color y flores con hojas más pequeñas. Se reproducen, así mismo, unos cuadros con cortinajes desplegados en su totalidad, y otros recogidos en forma de pliegues y sostenidos por colgaduras. En los lugares donde no hay ventanas reales, se pintan a cada lado grandes rectángulos apaisados con telas colgantes recogidas y jarrones laterales con flores."

"Prácticamente, el sector central del marco está cubierto por el despliegue de una cortina de color amarillo oro; a ambos extremos de la misma, y entre las columnas, se encuentran sendos jarrones de cuellos delgado. De ambos, surgen plantas con esquematizadas hojas de color y flores con hojas más pequeñas"

"... y todas estas casas del Señor las adornó con arcos y columnas de mármol, y con oro y plata, con la mayor diligencia y, junto con los regios palacios, las decoró con diversas pinturas; y todo el ceremonial de los godos, tal y como había sido en Toledo, lo restauró por entero en Oviedo, tanto en la iglesia como en el Palacio"

Se ha especulado asimismo sobre si además no habría algún motivo religioso de carácter iconoclasta en la no representación de figuras humanas. Schlunk mismo lo descartaba pero posteriormente sí se pregunto si hubiese existido una corriente contraria a representar personas en edificios sagrados, relacionado con el movimiento iconoclasta bizantino o con los Libri Carolini atribuidos a Carlomagno, aunque parece probable fuesen obra del hispano Teodulfo de Orléans, de gran influencia en su corte, donde se manifestaba que "las imágenes creadas por el ingenio de los artistas siempre inducen a error a sus adoradores (...) En efecto, parece que son hombres, cuando no lo son, y parecen luchar, cuando no luchan, o hablar, cuando no hablan..."

Así por ejemplo, en el 754, otro concilio, el de Hieria, también llamado de Constantinopla V, solamente aceptaba la cruz como símbolo de lo divino, lo que provocó enfrentamientos religiosos entre Bizancio, Roma y el imperio carolingio, pues este rechazaría tanto este concilio como el de Nicea II de 787 que sí admitía la veneración a las imágenes, pues seguiría los cánones de los reseñados Libri Carolini y de la Biblia de Teodulfo, encargada por el mismo Carlomagno y que no tiene ninguna representación figurativa

Elipando fue atacado duramente por Beato de Liébana, consejero de la corte de Silo y Adosinda, esto hará que el Asturorum Regnum se posicione en su contra, también con Alfonso II, quien en este aspecto se aliará con Carlomagno y establecerá una sede episcopal ovetense, independizándose de la de Toledo, que era le imperante hasta entonces en toda Hispania

A la izquierda, la pila bautismal, elemento posterior al Arte Asturiano y, en la pared occidental de esta nave del evangelio, restos de pinturas

"Santullano se presenta como un emplazamiento muy apropiado. En contacto visual con el centro urbano y cómodamente accesible incluso a pie, Santullano quizás podía adoptar además otra función de la iglesia toledana de los apóstoles: según el Liber Ordinum, allí se efectuaban las ceremonias antes de la salida del rey a la batalla y después a su regreso""la celebración de unos concilios en Oviedo, confirmados sólo por unas actas falsificadas en el siglo XII, que sin embargo se basarían en un trasfondo auténtico, parece indudable, sobre todo para la canonización de la tumba de Santiago en Compostela en 813"

"Hoy día no cabe dudar del carácter espurio de las actas supuestamente entonces aprobadas y en las que se declaraba a Oviedo sede metropolitana, pero tampoco conviene desechar un fondo de historicidad para una asamblea que bien pudo ser expresión simbólica de la restauración del orden gótico en la Iglesia de que habla la Crónica Albeldense. Quizá también pudo ser la ocasión para el restablecimiento de la quebrantada unidad doctrinal puesta en peligro por la pasada herejía adopcionista."

"Santo de la Iglesia de origen francés (ss. III-IV). Es patrón de los peregrinos, hosteleros y barqueros, en especial de estos últimos. Se representa habitualmente con una espada en la mano, fruto de la desgracia que lo llevó a la santidad.

La versión más difundida de la vida de este santo, a medio camino entre el mito y la tradición de la Iglesia, aparece en la Leyenda dorada (s. XIII), del italiano Jacobo de la Vorágine. Julián, tras recibir el anuncio de que acabaría matando a sus padres, escapa de casa para evitarlo. Termina casándose con una rica viuda, Basilisa -de la que no siempre se da su nombre-, con la que vive feliz. Cierto día, al volver de una larga cacería, encontró a dos personas durmiendo en su habitación. Pensando que se trataba de una infidelidad de su esposa, mató a la pareja con su espada. Al poco tiempo llegó a casa la mujer y Julián descubrió la terrible verdad: había matado a sus propios padres, que, por casualidad, tras años buscándolo, habían descubierto donde vivía y descansaban a la espera de su llegada. Julián abandonó de inmediato la placentera vida que llevaba y, en compañía de su esposa, que no quiso dejarlo solo, se marchó a un aislado lugar a hacer penitencia por el resto de sus días.

Por la zona pasaba un camino que desembocaba en un río muy peligroso que los viajeros tenían que cruzar. Julián se convirtió en barquero para ayudarlos y fundó un hospital para atenderlos. Cierto día, recogió a un leproso que se reveló como un ser celestial que le comunicó que Dios le había perdonado. Se cuenta que murió martirizado durante la persecución a los cristianos del emperador romano Diocleciano a comienzos del siglo IV. Su leyenda también fue recogida por el escritor francés Gustave Flaubert (s. XIX).

Son escasos los motivos que recuerdan a San Julián el Hospitalario en el Camino de Santiago, pese a su vinculación con los caminos y sus dificultades, sobre todo en el pasado. En España existen ejemplos aislados de culto, y hasta el recuerdo de algún hospital, por caminos de Álava, Órbigo, León, Galicia, etc.

Denise Péricard-Mèa y Louis Mollaret recuerdan que en la Légende de Saint Julien, obra de un poeta anónimo francés escrita hacia 1260, Julián aparece como peregrino a Santiago y a otros santos lugares tras escapar de su casa en Angers, intentando evitar la terrible predicción recibida. Tras un largo e intenso periplo, en el que llega a Santiago, pasa por Roma y lucha contra los turcos, entre otros sucesos, adquiere fama y fortuna, se casa y se instala en un castillo al que un día llegan una pareja de peregrinos que se dirigen a Compostela. Estos descubren que el señor del castillo es su hijo y se presentan a su esposa como tales, invitándolos la mujer a que descansen en su habitación hasta la llegada de Julián, que está ausente. Lo que sucede a continuación es ya conocido.

Tras consumarse la tragedia, Julián y su esposa parten como peregrinos a Roma, donde reciben la absolución papal a cambio de establecer un albergue en un lugar en el que este fuese especialmente necesario por la peligrosidad y las dificultades de la zona para peregrinos y viajeros. En la ciudad de Le Mans -señalan los mismos autores- se llegó a identificar la figura de San Julián hasta tal punto con la de Santiago, que ambas festividades se celebraban el 25 de julio. A esta relación ayudó el hecho de que Le Mans y otras poblaciones francesas vinculadas a la leyenda de este santo se encontrasen en rutas jacobeas galas a Compostela."

"En la época medieval surgieron las cofradías, congregaciones o hermandades de artesanos, que disponían de hospital y capilla. La cofradía de los herreros, cerrajeros y armeros tenían el hospital de San Julián y Santa Basilisa, bajo cuya advocación se encontraba también la capilla.

Se encontraba en la Calle Mon, antes de la Herrería, en la antigua casa número 13. El edificio se vió afectado por el incendio de 1521 aunque sabemos de su funcionamiento hasta que se desamortizó en 1809.

En 1837 se integró con los otros hospitales ovetenses en el Hospital General de Asturias."

HONOR Y GRATITUDA LA MEMORIA DED. FORTUNATO DE SELGAS ALBUERNE1839 - 1921MECENAS RESTAURADOR DE ESTE TEMPLO YDESCUBRIDOR DE SUS PINTURAS EN 1912PRINCIPADO DE ASTURIAS - SEPTIEMBRE 1992

Primeramente nos centramos en el muro meridional de la nave mayor o central, incluyendo su arquería, todo ello también profusamente pintado. Insistimos una vez más en que, como dice Jacques Fontaine, nada se puede asegurar sobre los modelos que inspiraron directamente a los pintores de esta iglesia, opinando este hispanista francés que, de ser bizantinos, habría que plantearse si directamente o por medio del arte visigótico anterior

"En la pintura de Santullano es perceptible, pues, una tradición pictórica de influencia bizantina o romano-oriental siendo difícil precisar si esta transmisión se implanta por primera vez en el taller artístico de Alfonso II, en plano siglo IX, o bien procede ya de movimiento artísticos vigentes en España del siglo VII. La última posibilidad parece más plausible, pues justificaría la existencia de esa conjunción de recursos tan diferentes propios de la pintura mural asturiana. Demostraría, además, la presencia en España de los modelos de inspiración de los frescos de Santullano, permitiendo confirmar que la pintura mural de la época visigoda "cultivó las tradiciones antiguas en mucha mayor medida de lo que sabemos en otros países del Occidente de Europa, llevándolas a un término ulterior de evolución" (Schlunk 1957). Así, para Schlunk, como fenómeno artístico, la pintura asturiana representa una fase tardía que todavía está, en último término, enlazada con la Antigüedad. Algunos motivos ornamentales dependen de modo directo de la pintura mural romana del país; otros, pueden relacionarse con antecedentes visigodos."

"Las pinturas de Santullano son anicónicas. Es decir, no contienen ninguna representación humana o animal. Es una sucesión, estructurada en dos o tres frisos, de representaciones de motivos geométricos enlazados y repetidos, de arcos y pequeñas iglesias, de grandes marcos arquitectónicos, de velos y cruces gemadas semejantes a la Cruz de la Victoria pero unos ochenta años anteriores a este gran símbolo de Asturias. El significado de los frescos ha sido siempre un enigma objeto de controversia. Sin embargo, un reciente estudio del arqueólogo César García de Castro ha aportado luz sobre el asunto. Según este especialista, Santullano es en realidad un contenedor de profundos mensajes teológicos que están explicados en sus paredes con los códigos iconográficos y las referencias religiosas que manejaban los artesanos del siglo IX, absolutamente desconocidos para el hombre del siglo XXI. Así, en este conjunto mural excepcional se “habla” del misterio de la Santísima Trinidad, de la victoria de Cristo redentor o se representa el Paraíso como una morada construida con piedras preciosas."

Los frescos, que hoy ocupan aproximadamente el 50% del interior del templo, recubrían sus paredes por entero. En gris-azul, ocre-amarillo, rojo carmesí y negro humo, todos ellos presentes en la pintura romana, aquel despliegue de colores era un esplendoroso reflejo del poder de Alfonso II. Pocos entraban en aquel templo sin sentirse deslumbrados. Las pinturas fueron descubiertas en la restauración llevada a cabo entre 1912 y 1917 por Fortunato Selgas y Vicente Lampérez, que retiraron las bóvedas falsas de yeso y el encalado que recubrían el interior. Después, las pinturas fueron restauradas en distintas campañas. Pero no todas fueron intervenciones afortunadas. La de los años 80 resultó especialmente lesiva y, en algunos casos, se alteraron las pinturas. Pese a ello, la situación es reversible. En 2011, la restauradora Natalia Díaz-Ordoñez elaboró un estudio de conservación de los frescos por encargo del Instituto de Patrimonio Cultural de España y del Gobierno del Principado. El trabajo reveló la existencia de importantes problemas de conservación y la necesidad de una intervención urgente que aún no se ha producido. Los mismos estudios, no obstante, permiten concluir que con la adecuada inversión la “resurrección” de Santullano es posible"

"De lo que el siglo IX dio de sí en materia de pintura mural en Europa, sólo dos ejemplos quedan en pie que den suficiente testimonio. Uno es el convento benedictino de San Juan de Müstair, en el confín oriental de Suiza. Y el otro está en Asturias y es la iglesia ovetense de Santullano: un coqueto templo prerrománico advocado a San Julián de Antince —uno de los mártires de las persecuciones de Diocleciano—, diseñado por el arquitecto Tioda y cuya construcción fue ordenada por Alfonso II el Casto en un Oviedo aldeano y precario y sin embargo capital de uno de los reinos más dinámicos de la cristiandad. Mil doscientos años hace de ello durante los cuales la iglesia siempre estuvo ahí, resistiendo hasta los bombardeos de la guerra del treinta y seis; aunque las pinturas se conocen sólo desde 1913, cuando fueron descubiertas por el restaurador Fortunato de Selgas al retirar de las paredes los estucados de cal que las encubrían. Pintados en tonos amarillos, rojos, verdes y azules, en los motivos geométricos, arquitectónicos, vegetales y figurativos de Santullano palpitan por igual la herencia romana y visigótica y las influencias de Aquisgrán y Constantinopla: la iglesia se revela así como una pequeña Europa pictórica y una prueba elocuente de hasta qué punto han sido siempre permeables, lugares de encuentro e intercambio y no de separación, las fronteras del continente.

“El corpus de la pintura mural asturiana actualmente conservado representa la muestra pictórica altomedieval más importante de la Europa de los siglos IX y X”, en palabras del profesor de la Universidad de Oviedo Lorenzo Arias, autor de varios estudios y monografías sobre el arte prerrománico, entre otras, Prerrománico asturiano. El arte de la monarquía asturiana (Gijón, 1993, 1999) y La pintura mural en el Reino de Asturias en los siglos IX y X (Oviedo, 1999).

Tres son los tramos en que se divide el programa pictórico de Santullano: una distribución que será poco habitual en la Edad Media pero que sí lo había sido en el mundo bizantino y el clasicismo tardío. Estamos ante un mundo en transición: San Julián es todavía más Pompeya que Chartres y expresión de uno de esos interregnos en los que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer, pero en los que, a diferencia de en la famosa máxima, no son monstruos lo que nace, sino una rutilante maravilla del arte humano."

"El número tres permea toda la Biblia: tres son las personas de la divinidad cristiana, tres son los atributos de Dios (omnisciente, omnipresente y omnipotente), tres son las habilidades humanas (obra, palabra y pensamiento), tres días tardó Jesús de Nazaret en resucitar, tres veces lo había negado Pedro y tres tramos son aquéllos en los que, según el Apocalipsis joaneo, se dividen los muros de la Jerusalén celestial: el primero, de jaspe; el segundo, de zafiro; el tercero, de calcedonia.

En Santullano el primer tramo pictórico, un zócalo a pie de piso, es el más austero y el peor conservado, pero deja apreciar todavía sus imitaciones de revestimientos marmóreos, sus diseños geométricos (cuadrados, círculos, ondulaciones, fajas alargadas de color amarillo) y sus guirnaldas vegetales. Es más rico el segundo tramo: una zona central que, dispuesta inmediatamente encima del primer tramo, registra una extensa decoración de representaciones arquitectónicas que remedan castillos y palacios, y en las que el anónimo dibujante se esmeró en representar con primor capiteles corintios y cortinajes. Y aún más excelso se muestra el tercer tramo de esta Capilla Sixtina astur, el más elevado: en él, además de hojas, árboles, guirnaldas y rosetones florales y otros homenajes al reino vegetal, destaca sobre todo una cuádruple representación de la Vera Cruz de Cristo, pintada en amarillo oro y con piedras preciosas y, seguro, con este pasaje del Apocalipsis como guía: «La ciudad no había menester de sol y de luna que la iluminasen, porque la gloria de Dios la iluminaba, y su lumbrera era el Cordero. A su luz caminarán las naciones y los reyes de la Tierra llevarán a ella su gloria». No está menos claro que los artistas santullaneos trabajaron también con este pasaje histórico en la cabeza: había sido en el cielo de Puente Milvio donde, en el año 312 y en el fragor de la batalla contra las tropas de Majencio, el emperador Constantino había visto la cruz que, con el mensaje «Εν Τούτῳ Νίκα» —«Con este signo vencerás»—, lo había convertido a la fe cristiana y lo había conducido a la victoria."

"Las pinturas murales del templo de San Julián y Santa Basilisa (Oviedo, Asturias) consisten en dos o tres frisos superpuestos de arquitecturas fingidas, entendidas a la vez como marcos de otras representaciones sintéticas de edificios y como imágenes en sí mismas. Se despliegan por todo el interior basilical, en las naves y el transepto, estando presididas por cuatro grandes cruces gemadas bajo arco. En el triple santuario, por el contrario, bóvedas y muros están cubiertos por temas de repetición infinita. La investigación ha relacionado este repertorio, caracterizado por la total ausencia de figuración, con diversos fenómenos históricos –el debate sobre las imágenes en Bizancio y el reino franco, la querella adopcionista, la supuesta condición monacal del monarca promotor–, acaecidos a lo largo del largo reinado de Alfonso II (791-842). No obstante, la propuesta cronológica que aquí se sostiene, fechando el edificio a partir de 820-825, permite acotar la cuestión y establecer vías de acceso al significado de este conjunto pictórico.

El templo dedicado a los santos Julián y Basilisa en el extrarradio ovetense, conocido en la lengua del país como Santullano, alberga el conjunto de pintura mural altomedieval más importante por su superficie de Europa occidental. Su descubrimiento tuvo lugar en los años 1912-1915, con ocasión de la restauración a que fue sometido el edificio bajo la dirección y soporte financiero de F. de Selgas y Albuerne, asesorado por V. Lampérez y Romea. Su aspecto actual es el producto de una lesiva intervención restauradora llevada a cabo en diversas campañas, entre 1972 y 1984, bajo la responsabilidad de A. Llopart y Ll. Anglada.

Datado inequívocamente por la Crónica de Alfonso III (redactada hacia 900) en el reinado de Alfonso II (791-842)4 , la historiografía no ha podido por el momento fijar una fecha más concreta dentro de este medio siglo de gobierno.

El contenido de los paños murales, consistente mayoritariamente en representaciones arquitectónicas sintéticas, la ausencia de todo contenido figurativo o escenográfico, y la absoluta carencia de textos explicativos, tanto en la misma composición pictórica como en la documentación coetánea conservada, dificultan de muy considerable modo la tarea de desentrañar el sentido programático de estos frescos. Esta situación se ve agravada por la falta de paralelos contemporáneos, pues no se han conservado muestras de pintura mural asturiana anteriores o coetáneas a este templo, a la vez que las posteriores, bien son derivaciones de ella, de peor calidad de ejecución, bien incorporan figuración, mientras que su estado fragmentario impide un análisis detallado comprativo con la gran basílica ovetense. Por otro lado, al no poseer ninguna noticia de la segura decoración pictórica del complejo episcopal de Oviedo, no podemos reconstruir las relaciones que necesariamente hubieron de existir entre ambos proyectos edilicios."

"Así, resulta significativa la existencia de diversos restos de decoración pictórica mural en villas romanas ubicadas en el extenso territorio de la geografía asturiana, cuyos motivos tienen un indudable nexo con las pinturas del taller de Alfonso II. Es el caso de las villae de Puelles, Memorana, termas del Campo Valdés, Beloño, Veranes, La Isla..."

"Encontramos ejemplos del mismo motivo en ámbitos bizantinos, como en el llamado Calendario, en Hagios Georgios, en Salónica. Igual representación de modillones en perspectiva la encontramos en la basílica de Junius Bassus de Roma, edificada por el cónsul que da nombre a la basílica, en el año 317; si bien, en estos ejemplos, los arcos decorados con el trifolio y el motivo de triángulos se encuentran alterados. Motivos del friso de modillones con idéntica o semejante ordenación los encontramos, también, en la basílica de Hagios Demetrios en Salónica (siglo V), así como en Ravenna"

Miramos a lo alto, justo bajo la cubierta de madera a dos aguas, para ir viendo las pinturas de arriba abajo de esta pared oriental de la nave mayor

"El problema o mejor dicho el misterio entorno al origen de esta iglesia nace de su propio origen, ya que es mandada construir al poco de terminarse las obras de la primitiva Catedral, y frente a la austeridad de esta, Santullano es una explosión de riqueza arquitectónica y ornamental situada a la afueras de Oviedo. Lo cual ha llevado siempre a interrogarse sobre cual era su destino, una pregunta que a día de hoy sigue sin respuesta, pero rodeada de conjeturas, ¿Iba a estar destinada a las grandes solemnidades de la Corte? Una decoración demasiado parecida a la palaciega, simulación de pórticos y cortinajes o tal vez sería una iglesia reservada únicamente al uso personal del Rey, construyendo a posteriori un palacio en las inmediaciones."

Edificios, cortinajes, columnas, elementos geométricos y alegorías

El trazo 'a lápiz' espera ser rellenado algún día con los intensos colores que existieron algún día

Más y más palacios, casas, cortinas, columnas y frisos. Se tiende a pensar son mansiones regias, bien esquematizadas o bien realmente existentes, incluso que formarían parte del entorno. También se pensó en su momento en antiguas sedes conciliares y en otros edificios religiosos. Su acompañamiento de columnas y cortinas es general, sin embargo para Lorenzo Arias habría dos tipos, estos en concreto serían los de 'techo plano' y representarían no exactamente palacios sino casas de huéspedes, con sus cortinas sostenidas de una viga

"El intradós de todos los arcos incluidos en la construcción de Santullano, se decora con un tema de copas con follaje. Dos copas contrapuestas en sendas bases del intradós, de las que parten unas guirnaldas de follaje que se desarrollan hacia el centro del arco, punto en el cual unos círculos concéntricos resuelven el encuentro de las dos guirnaldas."

Justo debajo, la cruz, con los cortinajes púrpura a los lados, que cubren palacios, todo ello entre columnas y más franjas zócalos pintados. Se trata, reiteramos nuevamente, del único signo cristológico presente en los frescos del programa pictórico de Santuyano y para Arias simbolizaría la Cruz del Gólgota, "La ciudad no había menester de sol y de luna que la iluminasen, porque la gloria de Dios la iluminaba, y su lumbrera era el Cordero. A su luz caminarán las naciones y los reyes de la tierra llevarán a ella su gloria" (Apocalipsis 21: 23-24). En cuanto al palacio dice lo siguiente:

"Tenemos un ejemplo de Palacio, en Santullano, con influencias del teatro helenístico. Pertenece a la llamada zona de ventanas. La fachada de este palacio está recubierta, en buena parte, por una cortina de color púrpura anudada por tres anillas. A ambos lados, se representan vasos, de tipo no clásico, con motivos florales, en número de cuatro, superpuestos dos a dos. Para Schlunk, el tipo de cortinaje aquí representado se asemeja a la cortina que aparecía en los thyrómata, es decir, los vanos del escenario más alto del teatro helenístico. Así, tenemos que el origen de estas construcciones de Santullano se encuentra en la decoración del teatro, y la transmisión de los mismos debe haberse realizado a través de edificios en los cuales se precisaba un programa iconográfico similar."

"El problema mayor de la exégesis apocalíptica es, en primera instancia, su escasa potencia explicativa, dada la variedad de interpretaciones iconográficas del mismo texto, y el carácter genérico que la categoría de “Jerusalén celeste” reviste para la totalidad de los templos cristianos, desde que adquirió formulación canónica con la obra de Lothar Kitschelt41. La historiografía artística parece asimilar sin mayor distinción el Paraíso con la Jerusalén celestial del Apocalipsis. No es este el lugar para discutir la cuestión, pero es menester anotar que la teología patrística y altomedieval distingue con claridad entre el Paraíso, lugar del reposo de los bienaventurados post mortem, y la Jerusalén celeste, la Nueva Creación escatológica. No son conceptos en modo alguno intercambiables y su empleo debe justificarse en cada caso, explicitando su sentido. De aquí que no sea factible identificar las arquitecturas del nivel superior a la vez con la “morada del Altísimo, con el Paraíso y con la Jerusalén celeste. Ésta, conforme a su descripción apocalíptica, es inseparable de la presencia del Cordero místico, que la preside. Apenas se detectan excepciones a esta norma44. Ahora bien, no hay Cordero místico en Santullano. De igual modo, las imágenes de la Jerusalén apocalíptica adoptan en la Alta Edad Media –y posteriormente– el inequívoco formato de ciudad cerrada amurallada, conforme la descripción del texto neotestamentario. Los componentes de la ciudad celestial son la muralla, las puertas, la fuente de agua viva y el Árbol de la Vida. Ninguno de ellos está en Santullano. No hay templo en ella, pues el templo es sustituido por la plena presencia de Dios (Ap. 21, 22). A la vez, la identificación de la cruz gemada de Santullano con la representación de la cruz erigida sobre el peñasco del Gólgota olvida que en Oviedo la cruz no apoya en el Gólgota, sino que está suspendida libremente en el espacio. En consecuencia, es preciso argumentar, en el caso asturiano, cómo y por qué habría de haberse creado aquí un tipo iconográfico de Jerusalén celestial ajeno a los cánones regularmente observados por los fenómenos coetáneos. Son circunstancias que deben hacer reflexionar sobre el valor hermenéutico de esta tesis."

Otro frontón y lo que parece de nuevo un palacio. Como hemos dicho, Lorenzo Arias hace una distinción entre ellos, los rematados en frontón, como este y el anterior, serían palacios reales, regias o sedes regias, los otros serían hospitalia o casas para huéspedes:

"Por su parte, entre estos edificios se encuentran planos secundarios con jardines o edificaciones. Destaquemos cómo, en la pintura mural de Santullano, la regia está representada por arquitecturas con frontón, mientras que los hospitalia pertenecen a los edificios con remate plano."

En relación a su vinculación con la Jerusalén celeste García de Castro discrepa con las tesis de Schlunk y da pie a una reinterpretación del conjunto:

"La tesis de Schlunk mezcla tres órdenes de datos completamente diferentes a la hora de configurar un modelo que, por esta misma razón, es inestable. Por un lado, rastrea la similitud iconográfica, la cual, dados sus conocimientos y disponibilidad bibliográfica, resulta en principio acertada: no se discute en principio el parentesco formal de las arquitecturas pintadas de Santullano con las de Tesalónica o Rávena, ni su proveniencia última del fondo romano tardío, fuere cual fuere la vía por la que llegaron a Oviedo, cuestión que exige un tratamiento separado y analítico al que no podemos dedicarnos en este lugar. Por otro, el modelo combina, de modo probablemente inconsciente, la evocación de una ciudad real, Jerusalén, reducida al complejo martirial del Calvario y la Resurrección, con la imagen de la Jerusalén celestial. Por último y careciendo de base documental firme, transfiere significados –no probados en los antecedentes– a Oviedo, siendo consciente de que la tradición iconográfica coetánea para la Jerusalén celeste históricamente atestiguada en Asturias, la de los Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana, carece de todo paralelo formal con nuestro templo. Otros argumentos suscitan aún más problemas: no hay mención alguna del empleo del título de Sancta Iherusalem en Asturias ni en la Hispania occidental de la Alta Edad Media. En concreto y abundando en la idea, se da la circunstancia de que Santullano no es una catedral, sino un templo de uso probablemente particular, por lo que la denominación, en su caso, habría de haberse empleado en relación con San Salvador, titular de la sede ovetense, cuyo templo jamás recibió ese título. Por otro lado, el sentido sacrificial que Schlunk atribuye a la gran cruz de Santullano48 es erróneo: las cruces gemadas carecen de sentido sacrificial o redentor, son signos de la Parusía, con completo contenido apocalíptico, pero son ajenas al modelo iconográfico de la Jerusalén celeste.En sus postreros trabajos, Schlunk no dejó de ocuparse con el problema del significado de Santullano, insistiendo en aspectos como la asociación de la intitulación servus Christi, utilizada por Alfonso II, la ascendencia palatina de las figuraciones de palacios y arquerías ciegas, y el sentido de las representaciones arquitectónicas y los cortinajes, abriendo vías de relación con los contextos artísticos coetános, aunque confesó que "en el caso de Santullano no nos atrevemos a dar respuesta definitiva al problema."

"... el arquetipo de los Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana fue un texto profusamente ilustrado en términos figurativos, composiciones cristológicas incluidas. Resulta, pues, paradójico que se olvide que el debelador del adopcionismo escribió un voluminoso libro cuajado de imágenes cristológicas. Del mismo modo, es cuando menos sorprendente que quienes alegan antecedentes nestorianos al adopcionismo desconozcan que el nestorianismo se manifiesta en la cuestión de las imágenes opuesto radicalmente a las representaciones del Crucificado, admitiendo solamente la nuda cruz. Santullano, en este sentido, sería un perfecto ejemplo de programa nestoriano, es decir, adopcionista, en su caso, y no precisamente de su rechazo.Ahora bien, como es más que probable que Santullano haya sido construido a partir de 820-825, es seguro que la clave adopcionista no tenga ninguna virtualidad para dilucidar iconológicamente el significado de Santullano. En el momento de su construcción, en Oviedo no se acordaba probablemente nadie del debate."

"Los pastoforios, pastophoria, pastoforia o pastofori son ambientes gemelos presentes en algunas iglesias paleocristianas y bizantinas.

En particular se trata de dos habitaciones con base cuadrada o rectangular que se encuentran simétricamente a los lados del ábside principal, en fondo a las naves laterales. En el ambiente de la izquierda, llamado prothesis, se conservan las ofrendas de los fieles, mientras que en el de la derecha, llamado diaconicón, se custodiaban los cálices y objetos litúrgicos, como en las actuales sacristías. El uso de pastoforios es típicamente constantinopolitano y se encuentra, por ejemplo, en áreas de influjo bizantino, como en Rávena (iglesias del siglo V d. C.)."

"Y aquí, en el espacio que precede al presbiterio de las capillas, la Nueva Jerusalén que el Casto rey soñaba recrear, pintada sobre los muros, constituía el majestuoso regalo del condominio del rey con el de los reyes todos a los ojos de aquellos que no fueron elegidos ni designados para ocupar el nuevo trono del más antiguo de los reinos."

"La cruz es el único signo explícito de cristología presente en la decoración de pintura mural al fresco de Santullano. Representación del emblema del poder regio, puede ser considerada como el carismático vexillum constantiniano, emblema de los monarcas constantinianos. La devoción a esta reliquia (Laudibus Sanctae Crucis) tuvo una fuerte presencia en el ámbito de las cortes altomedievales de Oriente y Occidente, configurándose, en torno a ella, todo un rito áulico, honorífico y conmemorativo. A su vez, la cruz de San Julián de los Prados encuentra extensos vínculos de signo iconográfico, como la representación en opus sectile de la cruz, en la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla (siglo VI), o el mosaico de la Jerusalén Celeste en el ábside de Santa Pudenziana en Roma, obra de alrededor de 400, o San Apollinare in Classe en Ravenna (siglo VI)."

"En este tipo de decoración, de raíces griegas, la decoración típica de signo arquitectónico es sustituida por representaciones en perspectiva para evolucionar, progresivamente, hacia un simbolismo y un ilusionismo. En este sentido es preciso buscar, en la decoración cristiano-bizantina, posibles eslabones entre las arquitecturas escenográficas helenísticas y la decoración pictórica de la iglesia de Santuyano."

Es denominado Cristo del Consuelo y sus rasgos son románicos tardíos, apuntando ya al gótico, de ahí se date en la decimotercera centuria

"Los altares originales han desaparecido, si bien, en la restauración llevada a efecto por Luis Menéndez Pidal. se encontrarían las huellas de su ubicación primitiva. Su construcción tendría el característico podio de la tradición asturiana, realizado en fábrica y la mensa, superficie plana donde se realizaba la ofrenda cultual y el sacramento de la eucaristía. Los altares constituían el elemento sagrado del templo, objeto de la mayor veneración."

"¿Qué decir de los temas aplicados a las bóvedas de las tres capillas de la cabecera? Además de su procedencia formal de la musivaria pavimental romana, se ha insistido en su presencia en el sector central de la bóveda hoy desaparecida del edificio lucense de Santa Eulalia de Bóveda como seguro antecedente regional. Dejando a un lado la seguridad de que las pinturas aludidas de este monumento gallego se fechen hoy día en el siglo IX –por lo que es más que posible que el sentido de la influencia haya sido el inverso que el hasta ahora postulado, es decir, de Oviedo hacia Lugo–, autores posteriores han advertido la relación existente entre este motivo y la trama de los muros de la ciudad de Toledo en las imágenes de la misma contenidas en las representaciones de los concilios de los códices Emilianense y Vigilano de la colección canónica hispana. Su perspectiva es formal, pues evocan la posibilidad de que, bien el miniaturista hubiese representado el real aspecto de la Toledo visigoda, con edificios así decorados en su exterior, o bien hubiese conocido las pinturas ovetenses, trasladándolas al Toledo imaginario. A mi juicio, es completamente inverosímil que las murallas toledanas tardoantiguas –de haber existido– hayan estado pintadas, de cualquier modo que tal revestimiento hubiera podido ser realizado. Es necesario pensar en términos metafóricos. El empleo de despieces cristalinos en las miniaturas del siglo X tiene que ver, probablemente con su asimilación a la Jerusalén celestial. La ciudad conciliar aparece construida con piedras cristalinas, conforme a su descripción joánica (Ap, 21, 18-21). En Santullano –y en los templos asturianos herederos: San Miguel de Lliño, San Salvador de Valdediós y San Salvador de Priesca–, la transmisión de sentido es semejante: las bóvedas del santuario –y del templo entero en Lliño– se revisten de motivos cristalinos porque encierran lo sagrado. Se trata de transponer al campo de la arquitectura el mismo concepto que informa los objetos litúrgicos altomedievales: relicarios, cálices, patenas, cubiertas de evangeliarios. La razón última de este despliegue de pedrería parece encontrarse en la decisiva influencia ejercida por la descripción del ajuar sacerdotal en el libro del Éxodo. Es especial, considero que el arquetipo para todas las superficies recubiertas de pedrería en los objetos sacros se apoya en la descripción del pectoral del juicio del sumo sacerdote (Éx, 28, 15-30). Esta bolsa –hoshen, logeion tes kríseos, rationale iudicii–, de un palmo cuadrado, y engarzada al humeral, estaba recubierta en su haz con 12 piedras con los nombres de los doce Patriarcas hijos de Jacob, distribuidas en cuatro hileras. Guardaba dos piedras o pedazos de madera, denominados en griego délosin kai alethéian y latín doctrinam et veritatem (Urim y Tumim hebreos)138. El sumo sacerdote se revestía de él al entrar en el Tabernáculo y su misión era hacer presente ante Yahvé el recuerdo y el juicio de los hijos de Israel. Probablemente el mismo criterio guía la habilitación de arquerías ciegas, reales o pintadas, en los mismos espacios: articular el lugar donde se hace presente Dios, bien en la celebración eucarística o en su Palabra."

De la capilla mayor vamos a pasar ahora a la lateral meridional. Las pilastras intermedias están pintadas imitando mármol

"Los círculos quedan compuestos por un rosetón interior con ocho pétalos y enmarcados por una final línea de puntos. El conjunto de las dos figuras geométricas, óvalo-círculo, está ensamblado por estilizadas figuras rectangulares, en cuyo interior se dibuja un trenzado floral. El fondo de todo el conjunto es de tonalidad rosácea."